一种机载氧源安全转换机构

本技术涉及空中供氧领域,具体涉及一种机载氧源安全转换机构。

背景技术:

1、随着高性能飞机的发展,飞机滞空时间越来越长,以往靠地面氧气瓶灌充氧气的供氧方式已不能满足现代飞机长航时的要求,另外,该方式也不能满足飞机快速出动作战需求。现代高性能飞机上大多采用机载自主制氧作为主氧源为飞行员提供氧气,但由于自主制氧浓度不能达到 100%,在飞行高度较高时不能给飞行员供纯氧,当自主制氧故障时也易造成飞行员缺氧,影响飞行安全,因此在现代飞机上一般还装有氧气瓶灌充纯氧作为备用氧源。主氧源与备用氧源按照飞行高度及主氧源故障情况实现自动转换,目前使用的氧源转换机构,在转换为备用氧源时存在漏氧的现象,使转换机构周围氧气浓度升高,具有安全隐患。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型提供一种机载氧源安全转换机构,可以通过主氧源组件配合备用氧源组件实现机载制氧主氧源与高压纯氧备用氧源的安全可靠转换,避免氧气泄露,结构简单、使用更加安全方便。

2、为解决上述技术问题,本实用新型提供一种机载氧源安全转换机构,包括壳体,壳体的一侧的竖直部外侧设置有主氧源组件,所述主氧源组件包括设置在壳体的一侧的竖直部外侧壁上的主氧源入口,所述主氧源入口的内侧设置有第一单向活门,所述第一单向活门的内侧设置有第一压缩弹簧,所述壳体的另一侧竖直部外侧壁上设置有与飞机仓进气口相连通的备用氧源出口,所述壳体的水平部下部设置有备用氧源入口,所述壳体的内部设置有相互独立的气源腔及泄压腔,所述壳体的内部设置有第一启闭活门机构,所述壳体的水平部上部设置有第二启闭活门机构,所述第二启闭活门机构的左侧设置有电磁活门。

3、本实用新型通过第一膜片将壳体内腔分隔成相互独立的气源腔及泄压腔,第一膜片通过气源腔及泄压腔产生的压差及第一压缩弹簧的恢复弹力的作用控制氧源入口内的第一单向活门处于关闭状态,当飞机低空飞行时,空气压力较大,进入主氧源入口处的空气压力克服第一压缩弹簧的弹力打开第一单向活门,空气经过备用氧出口进入飞机的机舱内,对机舱进行供氧,当飞机高空飞行时,空气压力较小,转换为备用氧源后,备用氧压力及第一弹簧的恢复弹力大于空气压力,此时第一单向活门关闭,进而切断主氧源供氧管路,此时,备用氧气会经过壳体下方的备用氧源入口进入气源腔,经过备用氧源出口进入飞机的机舱内,给飞机内部供氧。

4、第一启闭活门机构包括第一膜片、第一连杆、第一活门和第二压缩弹簧,所述第一膜片将壳体的内部分隔成相互独立的气源腔和泄压腔,所述第一膜片和第一活门之间通过第一连杆固定连接在一起,所述第一活门的上部且位于第一膜片的上部设置有第二压缩弹簧。

5、第二启闭活门机构包括第二膜片、第二连杆、第二活门和第三压缩弹簧,所述第二膜片和第二活门之间通过第二连杆固定连接在一起,所述第二活门的上部且位于第二膜片的上部设置有第三压缩弹簧。

6、所述电磁活门的上部设置有第四压缩弹簧,所述电磁活门的活门座的上部设置有控制线圈。

7、备用氧源出口设置有第二单向活门,第二单向活门的上部设置有第五压缩弹簧

8、备用氧源入口包括两条管路,一路与第一单向活门相连通流入气源腔,另一路通过流入泄压腔,泄压腔出口管路分成两路,一路与第二启闭活门机构相连通,另一路与电磁活门机构相连通,备用氧源流经泄压腔的那一路的管路内部设置有限流腔。

9、本实用新型通过对备用氧源入口通入氧气,与第一启闭活门机构连接的那一路管路,使第一活门克服第二压缩弹簧的弹力,离开活门座,使管路与大气连通,泄压腔出口管路另一路连接电磁活门;电磁活门由于受控制线圈及第四压缩弹簧的控制,电磁活门出口与第二启闭活门机构连接,并通过管路连接到第二单向活门,第二单向活门由于第五压缩弹簧的恢复弹力的作用保持关闭。

10、综上所述,与现有技术相比,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

11、1、通过第一启闭活门机构和第二启闭活门机构的配合,在转换备用氧一次泄压后,第一启闭活门可关闭,防止高压纯氧泄漏,造成局部环境氧气浓度升高,避免发生安全事故。

12、2、通过第一单向活门机构和第二单向活门机构的配合,既可以将泄压腔流出的纯氧供给飞行员,节省了氧气,又可以防止从氧源腔流出的高压氧气返流回泄压腔,保证飞机内部持续供氧。

13、3、本机载氧源转换机构的结构简单、可以防止氧气泄漏的、并且安全性能较高,实现了机载制氧主氧源与高压纯氧备用氧源的可靠转换,操作更加安全。

14、4、本机载氧源转换机构使用飞机在各种高度下进行飞行并能够保证对驾驶舱内进行持续供氧,在低空飞行时,大气压力的作用会推动打开第一单向活门机构,此时,空气经过主氧源入口进入气源腔,在通过备用氧源入口进入飞机的机舱内,给机舱内持续供氧,高空飞行时,大气压力较小,第一压缩弹簧的恢复弹力的作用会关闭第一单向活门机构,此时,电磁活门机构控制打开备用氧源的入口,备用氧源进行飞机机舱的持续供氧。

技术特征:

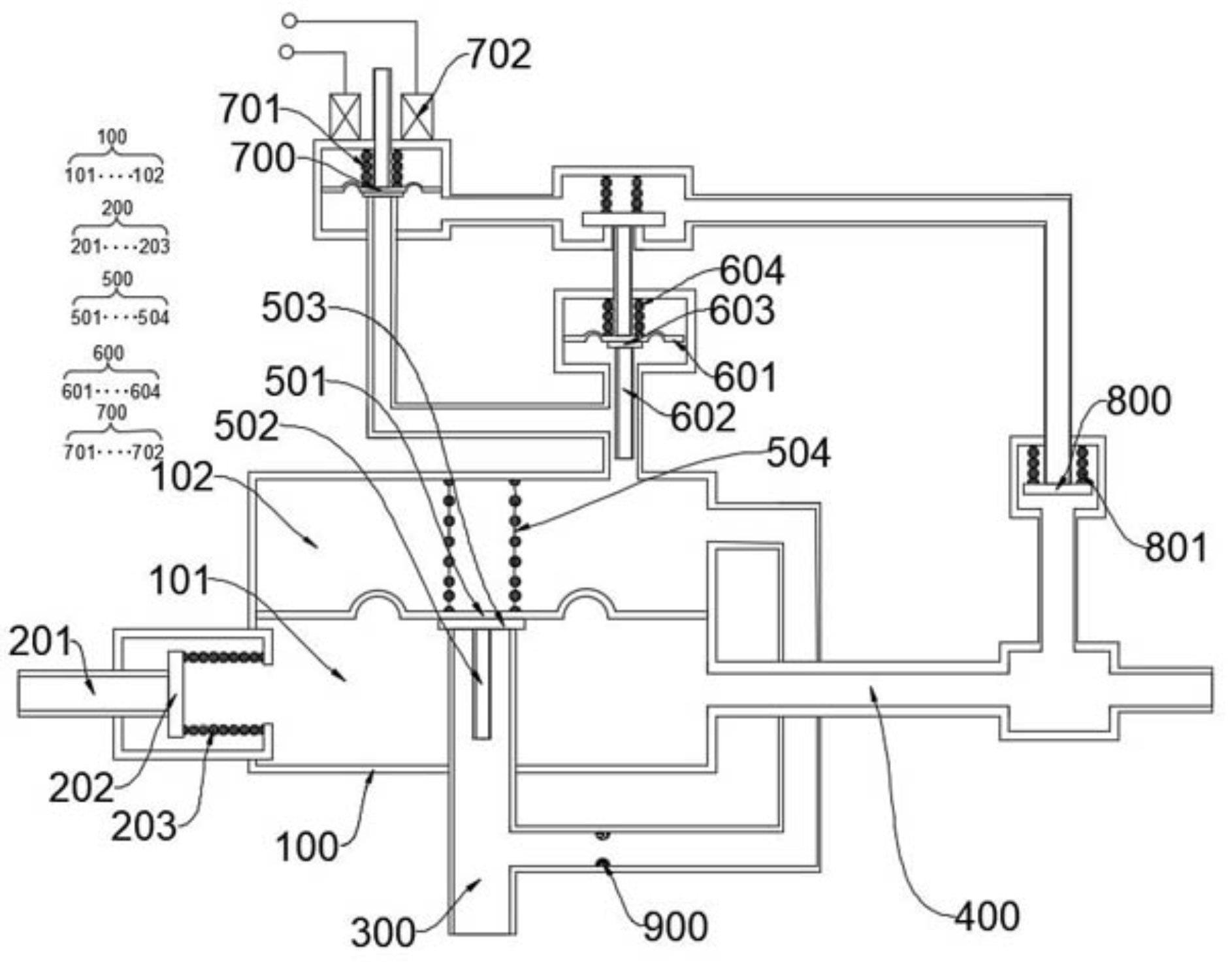

1.一种机载氧源安全转换机构,其特征在于:包括壳体(100),所述壳体(100)的一侧的竖直部外侧设置有主氧源组件(200),所述主氧源组件(200)包括设置在壳体(100)的一侧的竖直部外侧壁上的主氧源入口(201),所述主氧源入口(201)的内侧设置有第一单向活门(202),所述第一单向活门(202)的内侧设置有第一压缩弹簧(203),所述壳体(100)的另一侧竖直部外侧壁上设置有与飞机的机舱的进气口相连通的备用氧源出口(400),所述壳体(100)的水平部下部设置有备用氧源入口( 300),所述壳体(100)的内部设置有相互独立的气源腔(101)及泄压腔(102),所述壳体(100)的内部设置有第一启闭活门机构(500),所述壳体(100)的水平部上部设置有第二启闭活门机构(600),所述第二启闭活门机构(600)的左侧设置有电磁活门(700)。

2.如权利要求1所述的机载氧源安全转换机构,其特征在于:所述第一启闭活门机构(500)包括第一膜片(501)、第一连杆(502)、第一活门(503)和第二压缩弹簧(504),所述第一膜片(501)将壳体(100)的内部分隔成相互独立的气源腔(101)和泄压腔(102),所述第一膜片(501)和第一活门(503)之间通过第一连杆(502)固定连接在一起,所述第一活门(503)的上部且位于第一膜片(501)的上部设置有第三压缩弹簧(604)。

3.如权利要求2所述的机载氧源安全转换机构,其特征在于:所述第二启闭活门机构(600)包括第二膜片(601)、第二连杆(602)、第二活门(603)和第三压缩弹簧(604),所述第二膜片(601)和第二活门(603)之间通过第二连杆(602)固定连接在一起,所述第二活门(603)的上部且位于第二膜片(601)的上部设置有第三压缩弹簧(604)。

4.如权利要求3所述的机载氧源安全转换机构,其特征在于:所述电磁活门(700)的上部设置有第四压缩弹簧(701),所述第二活门(603)的活门座的上部设置有控制线圈(702)。

5.如权利要求1所述的机载氧源安全转换机构,其特征在于:所述备用氧源出口(400)设置有第二单向活门( 800),所述第二单向活门( 800)的上部设置有第五压缩弹簧(801)。

6.如权利要求1或5所述的机载氧源安全转换机构,其特征在于:所述泄压腔(102)出口管路分成两路,一路与第二启闭活门机构(600)相连通,另一路与电磁活门(700)机构相连通。

7.如权利要求5所述的机载氧源安全转换机构,其特征在于:所述备用氧源入口( 300)包括两条管路,一路与第一单向活门(202)相连通流入气源腔(101),另一路通过流入泄压腔(102),所述备用氧源流经泄压腔(102)的那一路的管路内部设置有限流腔(900)。

技术总结

本技术提供一种机载氧源安全转换机构,包括壳体,所述壳体的一侧的竖直部外侧设置有主氧源组件,所述主氧源组件包括设置在壳体的一侧的竖直部外侧壁上的主氧源入口,所述主氧源入口的内侧设置有第一单向活门,所述壳体的内部设置有相互独立的气源腔及泄压腔,所述壳体的内部设置有第一启闭活门机构,所述壳体的水平部上部设置有第二启闭活门机构,所述第二启闭活门机构的左侧设置有电磁活门机构,所述电磁活门机构与备用氧源之间通过第二单向活门连接在一起。本技术可以通过主氧源组件配合备用氧源组件实现机载制氧主氧源与高压纯氧备用氧源的安全可靠转换,避免氧气泄露,结构简单、使用更加安全方便。

技术研发人员:宗慕洲,黄岩毅,严浩,陈为伦,车华,王奇,李凯,秦世洋

受保护的技术使用者:中国人民解放军空军工程大学航空机务士官学校

技术研发日:20230706

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!