一种地埋升跃式智能分类同步回收系统

本技术涉及环卫垃圾分类处理,具体为一种地埋升跃式智能分类同步回收系统。

背景技术:

1、垃圾分类决定着垃圾终端处理设施运转处理的模式以及能源利用率和处理效率,对应开展垃圾分类的配套体系建设,结合智能化时代,依据分类种类确立相关的垃圾分类配套回收处理搬运体系、建立与自身资源利用相协调的回收体系,完善终端处理设施,确保分类投放、收运、回收、处理和利用的模式规范化,设施与方法相衔接,让垃圾回收及处理配套系统的效果更高效,提高资源价值与经济价值,力争物尽其用,具有社会、经济、生态等多方面的效益,有利于我国新型城镇化质量和生态文明建设水平的提高。

2、垃圾分类是垃圾高效处理与合理利用的关键一步,属于分类处理难题的根源问题,垃圾随意投放、混合扔放会给环卫工作人员造成很大的体力负担,同时造成终端处理模式的复杂化与低效率,公共资源未能物尽其用、不能极大程度变废为宝,垃圾在地面上腐败速度快、发臭影响公共环境,存储在垃圾箱中的垃圾回收不方便等问题。为解决上述难题,一种地埋升跃式智能分类同步回收系统亟待开发。

技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,解决了现有垃圾分类工作繁琐单一、枯燥教学、垃圾角落脏乱影响环境美化、逐一回收垃圾效率低的问题。

3、(二)技术方案

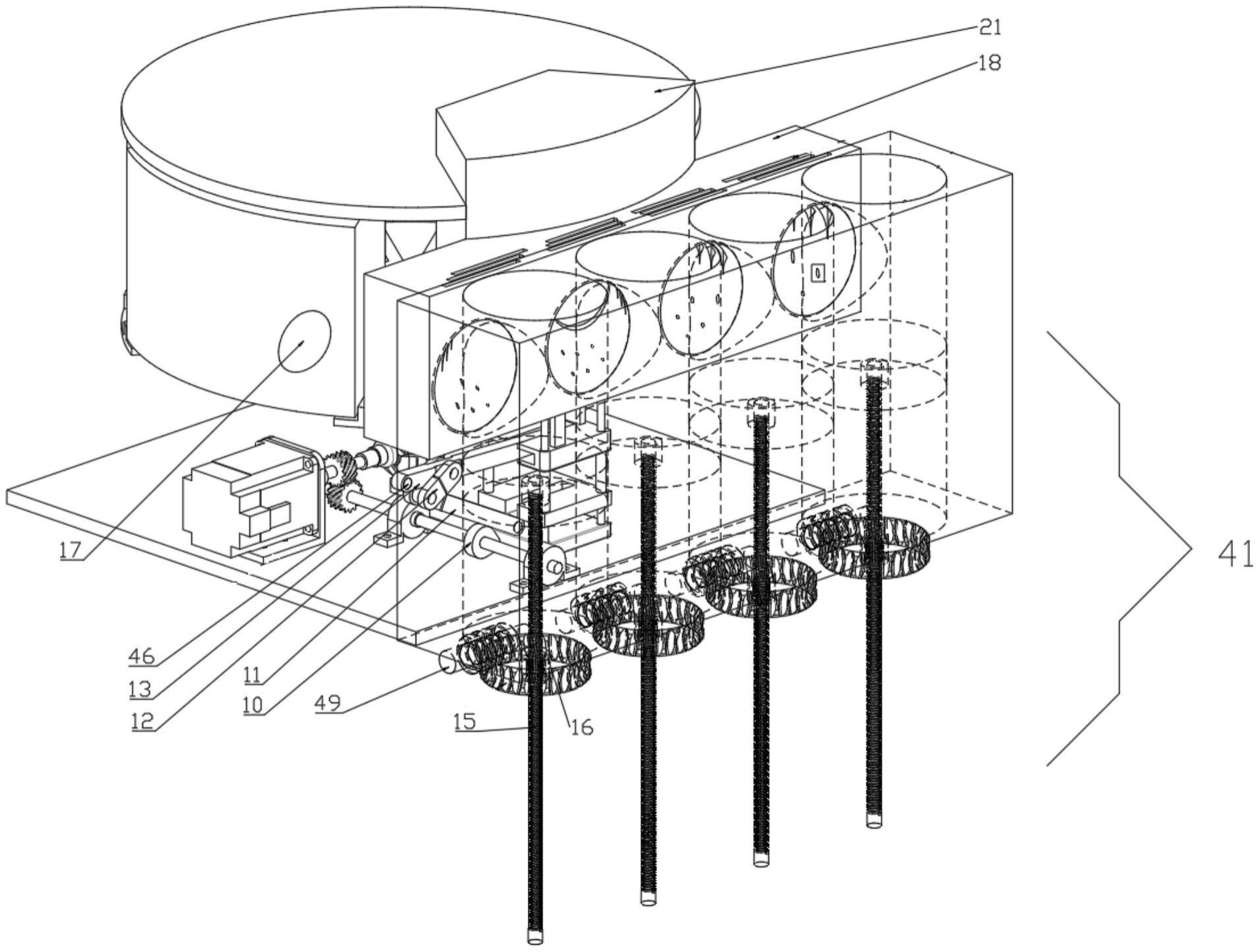

4、为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,包括多个曲面棱台分类结构和地埋式垃圾同步回收机构,所述曲面棱台分类结构的底部设有旋转承载底盘和地面盖板,所述旋转承载底盘上设有语音识别系统;所述旋转承载底盘之下通过连接凸台与底盘支撑轴连接,底盘支撑轴下方设有槽轮、旋转把手,槽轮、旋转把手配合形成间歇传动的旋转机构;旋转把手一端连接第一传动轴,与第二斜齿齿轮的第二传动轴呈现度夹角关系,第二传动轴之上连接凸轮,凸轮与连杆、活动铰链、固定铰链、突耳杠杆、限位槽方块配合,形成向上升跃推动机构,所述的语音识别系统控制动力电机,与垃圾投放分类装置的旋转机构第一传动轴相连接,实现同步旋转运动与抬升运动;所述的地埋式垃圾回收装置设置活塞式螺纹推杆,与第一蜗杆连接,第一蜗杆通过键与蜗轮连接,通过第一传动轴的转矩传至第二蜗杆,第二蜗杆与蜗轮配合,同时限制蜗轮与第一蜗杆的活动空间,进而实现蜗杆转动,活塞式螺纹推杆向上抬升,将地底垃圾箱内胆抬升,所述曲面棱台分类结构分别在两侧面、两正面设有进料口,所述进料口设置为倾斜滑坡圆通孔管道,所述倾斜滑坡圆通孔管道连通地表与地底垃圾分类通道,曲面棱台分类结构抬升时,地底垃圾分类通道连接倾斜滑坡圆通孔管道的出口与地底垃圾箱入口,曲面棱台分类结构底面小部分面积由旋转承载底盘承托,能跟随旋转承载底盘的同步转动,切换不同垃圾进料入口。曲面棱台分类结构位置由旋转承载底盘贴近曲面棱台分类结构两侧面的凸起方条限制,确保曲面棱台分类结构在旋转过程与抬升之后,不脱离旋转承载底盘的承托范围,所述曲面棱台分类结构底面的大部分面积临时悬空,悬空面正对于梯形抬升承托台,所述梯形抬升承托台最底侧连接突耳杠杆与限位槽方块,能实现从地底下至地面上的升跃。

5、优选的,分类装置不设为垃圾存储装置,仅作为不同种类垃圾投放的入口装置,设为垃圾进料入口,所述垃圾进料入口末端对接地底垃圾分类通道。

6、优选的,所述地底垃圾分类通道,有个不同的管道入口,分别对应曲面棱台分类结构内部倾斜滑坡圆通孔管道的出口,地底垃圾分类通道采用光滑的大口径管道,根据曲面棱台分类结构升跃之后的内部倾斜滑坡圆通孔管道的出口对应关系,固定地底垃圾分类通道位置,地底垃圾入料口的完整条通道走向呈现x交叉放射形态。

7、优选的,曲面棱台分类结构呈现局部空心,中间镶嵌倾斜滑坡圆通孔管道,所述向上升跃推动的驱动组件设置在旋转承载底盘之下的地底之中,所述驱动组件动力电机通过第一传动轴与第一斜齿齿轮连接,与第一斜齿齿轮啮合的第二斜齿齿轮的第二传动轴上设有凸轮,与连杆、活动铰链配合,实现槽轮间歇运动旋转机构与向上升跃推动机构的同步配合。

8、优选的,地埋式垃圾同步回收机构,有活塞式螺纹推杆、第一蜗杆、蜗轮、第二蜗杆之间的配合啮合,限制蜗轮和蜗杆的活动范围,进而实现蜗杆转动,活塞式螺纹推杆向上推动地底垃圾箱内胆上升。

9、(三)有益效果

10、本实用新型提供了一种地埋升跃式智能分类同步回收系统。具备以下有益效果:

11、(1)、该回收装置,通过的设置有效地解决了传统的垃圾分类工作繁琐单一、枯燥教学的问题,该装置设计合理,自动化程度高,占地表面积小,美化地表环境,减少人工劳动力,提高工作效率,营造垃圾分类文化宣传氛围,通过语音识别垃圾关键字弹出对应垃圾分类投放口,规范了垃圾分类的投放途径,准确且自动化实现智能地垃圾分类,更好地满足人们的生活需求,升跃动作能够赋予活力,增强分类垃圾宣传力度,营造有趣的氛围,一定情况下引导小孩对垃圾分类知识产生好感,从娃娃抓起,普遍宣传垃圾分类科普知识。

12、(2)、该回收装置,通过的设置有效地解决了传统的垃圾角落脏乱影响环境美化、逐一回收垃圾效率低的问题,能有效拉开居民投放垃圾入口与垃圾桶的距离,远离臭味缠身的烦恼,投放入口的位置位于成年人膝盖大致高度的位置,符合手臂拎垃圾自然垂直的高度,同时避免臭味扑鼻,减少交叉触碰垃圾桶引起病毒传播,防止垃圾堆周围细菌和病毒的传播,可以将垃圾引入地底,地底下温度低,垃圾腐败缓慢,减少细菌滋生,同时将脏乱的垃圾箱藏在较隐秘的地方,长时间居于地底,保护分类结构,美化垃圾堆角落,也为自动化回收垃圾提供实现途径。

技术特征:

1.一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,其特征在于:包括多个曲面棱台分类结构(21)和地埋式垃圾同步回收机构(41),所述曲面棱台分类结构的底部设有旋转承载底盘(1)和地面盖板(56),所述旋转承载底盘上设有语音识别系统;所述旋转承载底盘之下通过连接凸台(51)与底盘支撑轴(52)连接,底盘支撑轴下方设有槽轮(2)、旋转把手(3),槽轮(2)、旋转把手(3)配合形成间歇传动的旋转机构;旋转把手(3)一端连接第一传动轴(5),与第二斜齿齿轮(7)的第二传动轴(8)呈现90度夹角关系,第二传动轴(8)之上连接凸轮(10),凸轮(10)与连杆(11)、活动铰链(12)、固定铰链(45)、突耳杠杆(13)、限位槽方块(14)配合,形成向上升跃推动机构,所述的语音识别系统控制动力电机,与垃圾投放分类装置的旋转机构第一传动轴(5)相连接,实现同步旋转运动与抬升运动;该回收系统设置活塞式螺纹推杆(15),与第一蜗杆(16)连接,第一蜗杆(16)通过键与蜗轮(50)连接,通过第一传动轴的转矩传至第二蜗杆(49),第二蜗杆(49)与蜗轮(50)配合,同时限制蜗轮(50)与第一蜗杆(16)的活动空间,进而实现蜗杆转动,活塞式螺纹推杆(15)向上抬升,将地底垃圾箱内胆(59)抬升,所述曲面棱台分类结构(21)分别在两侧面、两正面设有进料口(60,61,62),所述进料口设置为倾斜滑坡圆通孔管道(17),所述倾斜滑坡圆通孔管道(17)连通地表(53)与地底垃圾分类通道(18),曲面棱台分类结构(21)抬升时,地底垃圾分类通道(18)连接倾斜滑坡圆通孔管道(17)的出口与地底垃圾箱(19)入口,曲面棱台分类结构(21)底面小部分面积由旋转承载底盘(1)承托,能跟随旋转承载底盘(1)的同步转动,切换不同垃圾进料入口,曲面棱台分类结构(21)位置由旋转承载底盘(1)贴近曲面棱台分类结构(21)两侧面的凸起方条(54)限制,确保曲面棱台分类结构(21)在旋转过程与抬升之后,不脱离旋转承载底盘(1)的承托范围,所述曲面棱台分类结构(21)底面的大部分面积临时悬空,悬空面正对于梯形抬升承托台(20),所述梯形抬升承托台(20)最底侧连接突耳杠杆(13)与限位槽方块(14)。

2.根据权利要求1所述的一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,其特征在于:分类装置不设为垃圾存储装置,仅作为不同种类垃圾投放的入口装置,设为垃圾进料入口,所述垃圾进料入口末端对接地底垃圾分类通道(18)。

3.根据权利要求1所述的一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,其特征在于:所述地底垃圾分类通道(18),有4个不同的管道入口,分别对应曲面棱台分类结构(21)内部倾斜滑坡圆通孔管道(17)的出口,地底垃圾分类通道(18)采用光滑的大口径管道,根据曲面棱台分类结构(21)升跃之后的内部倾斜滑坡圆通孔管道(17)的出口对应关系,固定地底垃圾分类通道(18)位置,地底垃圾入料口的完整4条通道走向呈现x交叉放射形态。

4.根据权利要求1所述的一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,其特征在于:地埋式垃圾同步回收机构,有活塞式螺纹推杆(15)、第一蜗杆(16)、蜗轮(50)、第二蜗杆(49)之间的配合啮合,活塞式螺纹推杆(15)向上推动地底垃圾箱内胆(59)上升。

技术总结

本技术公开了一种地埋升跃式智能分类同步回收系统,本技术公开了一种智能化基于语音识别、旋转分类地埋式的垃圾装置,包括语音识别关键字、电机控制装置、4个曲面棱台结构作为投放引导入口,曲面棱台结构设有贯穿的斜坡圆管道、垃圾投放分类装置的旋转机构、向上升跃推动机构、曲面棱台结构不设为垃圾回收桶,仅作为投放引导入口通道,作为地面上的垃圾投放口,相交呈x型错开,不同的投放入口对接4条地下滑坡通道直至地底4个不同种类垃圾桶,语音识别垃圾关键字同时发出指令控制电机转动相应位置,配合间歇旋转机构、向上升跃推动机构,弹出对应投放口,通过斜坡管道,将垃圾引入距离垃圾投放者有一定距离的地下垃圾存储箱。

技术研发人员:靳其宝,陈秀龙,何炳良,钟进,蓝业厚,陈嘉俊,杨振明

受保护的技术使用者:广东海洋大学

技术研发日:20211216

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!