塑封工序模具的制作方法

1.本实用新型涉及塑封模具领域,尤其涉及塑封工序模具。

背景技术:

2.塑封是利用压模机将塑封料填充在完成焊线之引线框架上,用以保护金线和芯片,完成塑封封胶作业,树脂转移模塑成型工艺已有近60年的发展历史,在半导体行业中广泛使用。rtm是指低粘度树脂在闭合模具中流动、浸润增强材料并固化成形的一种工艺技术,属于复合材料的液体成形或结构液体成形技术范畴。

3.塑封模具是用于半导体塑封的模具,一般根据塑封的厚度设置有不同的模具板结构,进行不同厚度的塑封作业时,需要置换模具外围主体以及模具板结构,本身使用起来不便,并且会增加模具的使用成本。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的塑封工序模具。

5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:塑封工序模具,包括模具外围主体,所述模具外围主体的下表面两侧分别均嵌装有模具板,且模具板的下表面所在面与模具外围主体的下表面所在面相同,所述模具板的板身设置有多个模腔,所述模具外围主体的上部位置设置有调节板,所述调节板的下表面连接有多个调节柱,所述调节柱下端对应贯穿模具外围主体插置在模腔的内部,且调节柱的外表面对应与模腔的内表面相互贴合。

6.作为上述技术方案的进一步描述:

7.所述模具外围主体的下表面两侧分别固定设置有嵌装槽,所述模具板的板身对应嵌装在嵌装槽的内部,且模具板的侧表面与嵌装槽的内壁相互贴合。

8.作为上述技术方案的进一步描述:

9.所述模腔在模具板的板身下表面等距设置有多个,且模腔对应贯穿模具板的板身上下表面。

10.作为上述技术方案的进一步描述:

11.所述调节柱在调节板的板身下表面两侧均等距设置有多个,且调节柱的位置及个数与模具板板身上的模腔相互对应。

12.作为上述技术方案的进一步描述:

13.所述模具外围主体上贯穿设置有多个穿入孔,所述调节柱的下端对应通过穿入孔贯穿至嵌装槽的内部。

14.作为上述技术方案的进一步描述:

15.所述调节板对应连接有相应的调节机构。

16.作为上述技术方案的进一步描述:

17.所述模具外围主体设置为上模具框架,且模具外围主体的下表面边侧对应设置有

定位机构。

18.本实用新型具有如下有益效果:

19.1、本实用新型塑封工序模具中,模具板上模腔的深度可以在调节板上调节柱的作用下进行调节,从而应对不同封装厚度需求,不需要重新加工模具外围主体和模具板结构,实用性较高。

20.2、本实用新型塑封工序模具中,在相同外围封装尺寸下,不同封装厚度公用同一个模具外围主体,可以直接调节完成不同塑封厚度,模具成本降低百分之五十。

附图说明

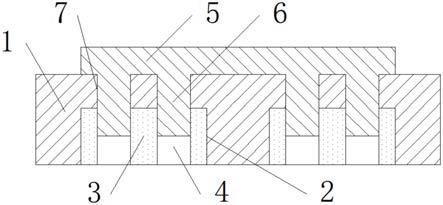

21.图1为塑封工序模具的主视剖面图;

22.图2为塑封工序模具的仰视图;

23.图3为塑封工序模具的俯视图。

24.图例说明:

25.1、模具外围主体;2、嵌装槽;3、模具板;4、模腔;5、调节板;6、调节柱;7、穿入孔。

具体实施方式

26.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

27.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制;术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

28.参照图1

‑

3,本实用新型提供的一种实施例:塑封工序模具,包括模具外围主体1,提供模具的外围框架结构,模具外围主体1的下表面两侧分别均嵌装有模具板3,提供相应的模板结构,且模具板3的下表面在面与模具外围主体1的下表面在面相同,保证上下合模表面贴合,模具板3的板身设置有多个模腔4,提供相应的塑封腔体,模具外围主体1的上部位置设置有调节板5,调节板5的下表面连接有多个调节柱6,调节柱6下端对应贯穿模具外围主体1插置在模腔4的内部,通过调节柱6在模腔4内部的长度实现封装厚度的调节,且调节柱6的外表面对应与模腔4的内表面相互贴合,避免塑封溢出。

29.模具外围主体1的下表面两侧分别固定设置有嵌装槽2,模具板3的板身对应嵌装在嵌装槽2的内部,实现相应的嵌装连接,且模具板3的侧表面与嵌装槽2的内壁相互贴合,模腔4在模具板3的板身下表面等距设置有多个,且模腔4对应贯穿模具板3的板身上下表

面,为调节柱6的插入提供前提,调节柱6在调节板5的板身下表面两侧均等距设置有多个,且调节柱6的位置及个数与模具板3板身上的模腔4相互对应,实现多个模腔4深度的共同调节,模具外围主体1上贯穿设置有多个穿入孔7,提供调节柱6的贯穿孔位,调节柱6的下端对应通过穿入孔7贯穿至嵌装槽2的内部,调节板5对应连接有相应的调节机构,实现对应的调节作业,模具外围主体1设置为上模具框架,且模具外围主体1的下表面边侧对应设置有定位机构,实现上下模的精准定位。

30.工作原理:在塑封工序模具中,模具板3上模腔4的深度可以在调节板5上调节柱6的作用下进行调节,从而应对不同封装厚度需求,不需要重新加工模具外围主体1和模具板3结构,实用性较高,在相同外围封装尺寸下,不同封装厚度公用同一个模具外围主体1,可以直接调节完成不同塑封厚度,模具成本降低百分之五十。

31.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:

1.塑封工序模具,包括模具外围主体(1),其特征在于:所述模具外围主体(1)的下表面两侧分别均嵌装有模具板(3),且模具板(3)的下表面所在面与模具外围主体(1)的下表面所在面相同,所述模具板(3)的板身设置有多个模腔(4),所述模具外围主体(1)的上部位置设置有调节板(5),所述调节板(5)的下表面连接有多个调节柱(6),所述调节柱(6)下端对应贯穿模具外围主体(1)插置在模腔(4)的内部,且调节柱(6)的外表面对应与模腔(4)的内表面相互贴合。2.根据权利要求1所述的塑封工序模具,其特征在于:所述模具外围主体(1)的下表面两侧分别固定设置有嵌装槽(2),所述模具板(3)的板身对应嵌装在嵌装槽(2)的内部,且模具板(3)的侧表面与嵌装槽(2)的内壁相互贴合。3.根据权利要求1所述的塑封工序模具,其特征在于:所述模腔(4)在模具板(3)的板身下表面等距设置有多个,且模腔(4)对应贯穿模具板(3)的板身上下表面。4.根据权利要求1所述的塑封工序模具,其特征在于:所述调节柱(6)在调节板(5)的板身下表面两侧均等距设置有多个,且调节柱(6)的位置及个数与模具板(3)板身上的模腔(4)相互对应。5.根据权利要求1所述的塑封工序模具,其特征在于:所述模具外围主体(1)上贯穿设置有多个穿入孔(7),所述调节柱(6)的下端对应通过穿入孔(7)贯穿至嵌装槽(2)的内部。6.根据权利要求1所述的塑封工序模具,其特征在于:所述调节板(5)对应连接有相应的调节机构。7.根据权利要求1所述的塑封工序模具,其特征在于:所述模具外围主体(1)设置为上模具框架,且模具外围主体(1)的下表面边侧对应设置有定位机构。

技术总结

本实用新型公开了塑封工序模具,包括模具外围主体,所述模具外围主体的下表面两侧分别均嵌装有模具板,且模具板的下表面所在面与模具外围主体的下表面所在面相同,所述模具板的板身设置有多个模腔,所述模具外围主体的上部位置设置有调节板,所述调节板的下表面连接有多个调节柱,所述调节柱下端对应贯穿模具外围主体插置在模腔的内部,且调节柱的外表面对应与模腔的内表面相互贴合。本实用新型中,模具板上模腔的深度可以在调节柱的作用下进行调节,从而应对不同封装厚度需求,不需要重新加工模具外围主体和模具板结构,在相同外围封装尺寸下,不同封装厚度公用同一个模具外围主体,可以直接调节完成不同塑封厚度,模具成本降低百分之五十。降低百分之五十。降低百分之五十。

技术研发人员:柯军松 唐伟炜 丁海春 周仪 张竞扬 徐明广 龚凯 吴庆华 徐晓枫 李广钦

受保护的技术使用者:合肥速芯微电子有限责任公司

技术研发日:2020.11.27

技术公布日:2021/12/21

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1