一种聚碳尾气处理装置的制作方法

本技术涉及聚碳酸酯生产,具体涉及一种聚碳尾气处理装置。

背景技术:

1、聚碳酸酯生产过程中的尾气主要为聚合物反应、脱挥干燥等过程的放空尾气,尾气中含有二氯甲烷、氮气、一氧化碳等,还夹带有部分水。中国专利cn214598057u公开了一种用于生产聚碳酸酯尾气处理装置,其可以使聚碳酸酯生产过程中产生的尾气在进入风机之前完全冷凝下来,排放到废液收集罐中再处理,解决了尾气中的杂质进入管道堵塞管道影响生产的问题。但是聚合物反应过程中产生的尾气,经洗涤塔吸收光气等有毒介质后直接排放,二氯甲烷等不能被完全除去;脱挥干燥等过程产生的尾气经-15℃深冷冷凝回收二氯甲烷后,进行排放,由于不凝气的存在,二氯甲烷不能够完全回收,尾气不能达标排放。尾气收集或排放的过程中,水还可结成冰,存在安全隐患。

技术实现思路

1、本实用新型为了克服以上技术的不足,提供了一种对聚碳酸酯生产过程中的尾气进行焚烧、吸收处理,使尾气达到排放标准的装置。

2、本实用新型克服其技术问题所采用的技术方案是:

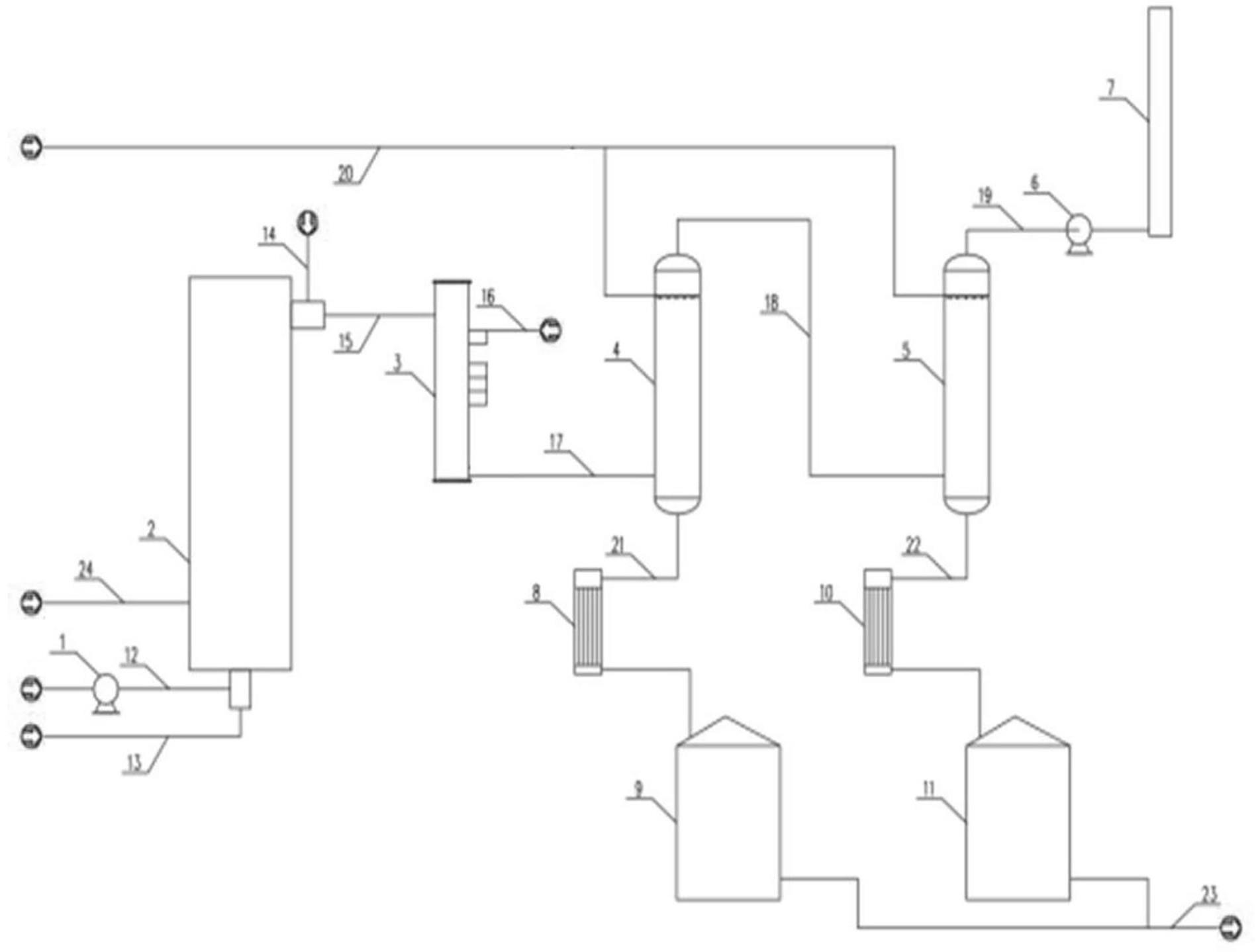

3、一种聚碳尾气处理装置,包括:

4、燃烧器,安装于焚烧炉下端,燃烧器的空气进口通过空气管连接于鼓风机的出口端,鼓风机的入口端连接于大气,燃烧器的燃料进口通过燃料气管连接于丙烷管路,其进气口通过尾气管ⅳ连接于聚碳酸酯生产线的尾气管路;

5、急冷器,其上端进口通过燃烧尾气管连接于燃烧器的出气口,其喷淋进液口通过蒸汽冷凝液管连接于聚碳酸酯生产线的冷凝水管路;

6、一级吸收塔,其气相进口通过尾气管ⅰ连接于急冷器底部的出气口,其上端的喷淋进液口连接于聚碳酸酯生产线的废盐水管;

7、二级吸收塔,其气相进口通过尾气管ⅱ连接于一级吸收塔的顶部的出气口,其上端的喷淋进液口连接于聚碳酸酯生产线的废盐水管,其顶部的出气口通过尾气管ⅲ连接于烟囱。

8、为了降低氮氧化物,还包括氨气管,其一端连接于燃烧器的出气口,其另一端连接于氨气管路。

9、为了顺利排气,还包括抽风机,其进气端通过尾气管ⅲ连接于二级吸收塔顶部的出气口,其出气端连接于烟囱。

10、为了实现洗涤盐水的冷却后处理回收,还包括一级盐水罐,其上端的进液口连接于一级冷却器的出液口,一级冷却器的进液口通过吸收盐水管ⅰ连接于一级吸收塔底部的出液口,一级盐水罐底部的出液口连接于盐水管。

11、为了实现洗涤盐水的冷却后处理回收,还包括二级盐水罐,其上端的进液口连接于二级冷却器的出液口,二级冷却器的进液口通过吸收盐水管ⅱ连接于二级吸收塔底部的出液口,二级盐水罐底部的出液口连接于盐水管。

12、本实用新型的有益效果是:尾气通过尾气管ⅰ输入到一级吸收塔中,废盐水管向一级吸收塔喷入废盐水,废盐水对尾气进行吸收洗涤,洗涤后的尾气通过尾气管ⅱ进入到二级吸收塔中,废盐水管向二级吸收塔喷入废盐水,尾气在二级吸收塔中进行二次洗涤,优选的,最终尾气通过烟囱排出。工艺简单,占地面积小,自动调节简单,设备运行费用低,有效利用聚碳酸酯生产过程中的碱性废盐水,节省脱盐水、碱液用量。同时二氯甲烷利用燃烧器进行焚烧,使尾气可以达标排放,满足环保和安全需求。

技术特征:

1.一种聚碳尾气处理装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的聚碳尾气处理装置,其特征在于:还包括氨气管(14),其一端连接于燃烧器(2)的出气口,其另一端连接于氨气管路。

3.根据权利要求1所述的聚碳尾气处理装置,其特征在于:还包括抽风机(6),其进气端通过尾气管ⅲ(19)连接于二级吸收塔(5)顶部的出气口,其出气端连接于烟囱(7)。

4.根据权利要求1所述的聚碳尾气处理装置,其特征在于:还包括一级盐水罐(9),其上端的进液口连接于一级冷却器(8)的出液口,一级冷却器(8)的进液口通过吸收盐水管ⅰ(21)连接于一级吸收塔(4)底部的出液口,一级盐水罐(9)底部的出液口连接于盐水管(23)。

5.根据权利要求1所述的聚碳尾气处理装置,其特征在于:还包括二级盐水罐(11),其上端的进液口连接于二级冷却器(10)的出液口,二级冷却器(10)的进液口通过吸收盐水管ⅱ(22)连接于二级吸收塔(5)底部的出液口,二级盐水罐(11)底部的出液口连接于盐水管(23)。

技术总结

一种聚碳尾气处理装置,尾气通过尾气管Ⅰ输入到一级吸收塔中,废盐水管向一级吸收塔喷入废盐水,废盐水对尾气进行吸收洗涤,洗涤后的尾气通过尾气管Ⅱ进入到二级吸收塔中,废盐水管向二级吸收塔喷入废盐水,尾气在二级吸收塔中进行二次洗涤,优选的,最终尾气通过烟囱排出。工艺简单,占地面积小,自动调节简单,设备运行费用低,有效利用聚碳酸酯生产过程中的碱性废盐水,节省脱盐水、碱液用量。同时二氯甲烷利用燃烧器进行焚烧,使尾气可以达标排放,满足环保和安全需求。

技术研发人员:李洋,吉红新,杜景涛,王庄印,刘忠凯,吴恒明,王延峰,常学圣,李响,张长静,蒲锡雷,赵慧,李学义

受保护的技术使用者:聊城鲁西聚碳酸酯有限公司

技术研发日:20221107

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!