一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构的制作方法

1.本实用新型涉及换热技术领域,具体涉及一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构。

背景技术:

2.目前在大多五釜工艺聚酯装置中,高温熔体通过换热器进行热交换,使熔体降温,原设计是使流经换热器后温度变高的冷却用流体通过空气散热器来进行散热,将热量转移至空气中,但这样会造成能源的浪费。

3.而聚酯段乙二醇的加热又需要单独的加热装置进行加热,不利于节能减排。

技术实现要素:

4.本实用新型为了解决上述技术不足而提供一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构,用于将高温熔体的多余热量用于加热乙二醇同时能精准控制高温熔体冷却后的温度以及乙二醇加热后的温度。

5.本实用新型公开了一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构,包括熔体冷却用换热器、第一循环泵、乙二醇加热用换热器、熔体冷却用温控流道、第一热媒站、第一控制器、第一电动阀门、第一温度传感器,所述熔体冷却用换热器包括第一热流通道和第一冷流通道,所述第一热流通道和第一冷流通道间相互换热,所述乙二醇加热用换热器包括相互换热的第二热流通道和第二冷流通道,所述第二热流通道和第二冷流通道间相互换热,所述第一冷流通道通过管道与所述第二热流通道连通形成闭环流道,所述闭环流道上设置第一循环泵,所述第一冷流通道和所述第一循环泵与所述熔体冷却用温控流道并联,所述熔体冷却用温控流道上设置所述第一热媒站和所述第一电动阀门,所述第一热媒站内设置第一恒温加热器,所述第一温度传感器设置在所述第一热流通道出口处,所述第一控制器分别与所述第一温度传感器和所述第一电动阀门电连接。

6.在使用时,设计使用温度为30至40摄氏度,在第一热流通道内通入高温熔体,在第二冷流通道内通入待加热的低温乙二醇,打开第一循环泵,由第一冷流通道、第二热流通道和管道形成的闭环流道内的流体进行循环,将第一热流通道内的高温熔体热量转移至第二冷流通道内的低温乙二醇,既实现对高温熔体的降温,又实现对低温乙二醇的加热,实现了能量的循环利用,设置熔体冷却用温控流道以及第一热媒站、第一控制器、第一电动阀门、第一温度传感器的作用在于,当环境温度低于设计使用温度时,低温乙二醇的温度会变低,高温熔体的温度也会下降,第一控制器内存储有与第一温度传感器电信号相对应的控制第一电动阀门开合度的电信号,当第一温度传感器检测到第一热流通道出口处经过冷却的熔体温度偏低时,第一控制器会控制第一电动阀门开合度,使第一热媒站内的热媒流体进入第一冷流通道内,使第一热流通道出口处经过冷却的熔体温度达到所需要的温度。

7.进一步的,还包括乙二醇加热用温控流道、第二循环泵、第二热媒站、第二电动阀门、第二控制器、第二温度传感器,所述乙二醇加热用温控流道与所述第二热流通道并联,

所述乙二醇加热用温控流道上设置所述第二循环泵、所述第二热媒站和所述第二电动阀门,所述第二热媒站内设置第二恒温加热器,所述第二温度传感器设置在所述第二冷流通道出口处,所述第二控制器分别与所述第二温度传感器、所述第二电动阀门和第二循环泵电连接。

8.设置乙二醇加热用温控流道以及第二循环泵、第二热媒站、第二电动阀门、第二控制器、第二温度传感器的作用在于,当环境温度低于设计使用温度时,低温乙二醇的温度会变低,高温熔体的温度也会下降,第二控制器内存储有与第二温度传感器电信号相对应的控制第二电动阀门开合度的电信号,当第二温度传感器检测到第二冷流通道出口处经过加热的乙二醇温度偏低时,第二控制器会控制第二电动阀门开合度并打开第二循环泵,使第二热媒站内的热媒流体进入第二热流通道内,使第二冷流通道出口处经过加热的乙二醇温度达到所需要的温度。

9.本实用新型的有益效果为:1、通过第一冷流通道、第二热流通道和管道形成的闭环流道,将第一热流通道内的高温熔体热量转移至第二冷流通道内的低温乙二醇,既实现对高温熔体的降温,又实现对低温乙二醇的加热,实现了能量的循环利用;2、通过设置熔体冷却用温控流道以及第一热媒站、第一控制器、第一电动阀门、第一温度传感器可以精准控制第一热流通道出口处经过冷却的熔体温度;3、通过设置乙二醇加热用温控流道以及第二循环泵、第二热媒站、第二电动阀门、第二控制器、第二温度传感器可以精准控制第二冷流通道出口处经过加热的乙二醇温度。

附图说明

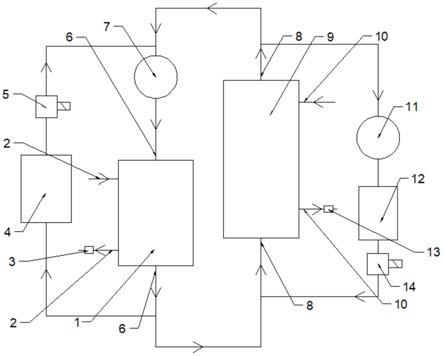

10.图1为本实施例1结构示意图。

具体实施方式

11.为更进一步阐述本实用新型为实现预定实用新型目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。

12.实施例1:

13.如图1所示,一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构,包括熔体冷却用换热器1、第一循环泵7、乙二醇加热用换热器9、熔体冷却用温控流道、第一热媒站4、第一控制器、第一电动阀门5、第一温度传感器3,所述熔体冷却用换热器1包括第一热流通道2和第一冷流通道6,所述第一热流通道2和第一冷流通道6间相互换热,所述乙二醇加热用换热器9包括第二热流通道8和第二冷流通道10,所述第二热流通道8和第二冷流通道10间相互换热,所述第一冷流通道6通过管道与所述第二热流通道8连通形成闭环流道,所述闭环流道上设置第一循环泵7,所述第一冷流通道6和所述第一循环泵7与所述熔体冷却用温控流道并联,所述熔体冷却用温控流道上设置所述第一热媒站4和所述第一电动阀门5,所述第一热媒站4内设置第一恒温加热器,所述第一温度传感器3设置在所述第一热流通道2出口处,所述第一控制器分别与所述第一温度传感器3和所述第一电动阀门5电连接。

14.还包括乙二醇加热用温控流道、第二循环泵11、第二热媒站12、第二电动阀门14、第二控制器、第二温度传感器13,所述乙二醇加热用温控流道与所述第二热流通道8并联,

所述乙二醇加热用温控流道上设置所述第二循环泵11、所述第二热媒站12和所述第二电动阀门14,所述第二热媒站12内设置第二恒温加热器,所述第二温度传感器13设置在所述第二冷流通道10出口处,所述第二控制器分别与所述第二温度传感器13、所述第二电动阀门14和第二循环泵11电连接。

15.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本实用新型,任何本领域技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简化修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

技术特征:

1.一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构,其特征在于,包括熔体冷却用换热器(1)、第一循环泵(7)、乙二醇加热用换热器(9)、熔体冷却用温控流道、第一热媒站(4)、第一控制器、第一电动阀门(5)、第一温度传感器(3),所述熔体冷却用换热器(1)包括第一热流通道(2)和第一冷流通道(6),所述第一热流通道(2)和第一冷流通道(6)间相互换热,所述乙二醇加热用换热器(9)包括第二热流通道(8)和第二冷流通道(10),所述第二热流通道(8)和第二冷流通道(10)间相互换热,所述第一冷流通道(6)通过管道与所述第二热流通道(8)连通形成闭环流道,所述闭环流道上设置第一循环泵(7),所述第一冷流通道(6)和所述第一循环泵(7)与所述熔体冷却用温控流道并联,所述熔体冷却用温控流道上设置所述第一热媒站(4)和所述第一电动阀门(5),所述第一热媒站(4)内设置第一恒温加热器,所述第一温度传感器(3)设置在所述第一热流通道(2)出口处,所述第一控制器分别与所述第一温度传感器(3)和所述第一电动阀门(5)电连接。2.根据权利要求1所述一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构,其特征在于,还包括乙二醇加热用温控流道、第二循环泵(11)、第二热媒站(12)、第二电动阀门(14)、第二控制器、第二温度传感器(13),所述乙二醇加热用温控流道与所述第二热流通道(8)并联,所述乙二醇加热用温控流道上设置所述第二循环泵(11)、所述第二热媒站(12)和所述第二电动阀门(14),所述第二热媒站(12)内设置第二恒温加热器,所述第二温度传感器(13)设置在所述第二冷流通道(10)出口处,所述第二控制器分别与所述第二温度传感器(13)、所述第二电动阀门(14)和第二循环泵(11)电连接。

技术总结

本实用新型涉及换热技术领域,具体涉及一种熔体冷却系统与乙二醇加热系统间换热温控结构,包括熔体冷却用换热器、第一循环泵、乙二醇加热用换热器、熔体冷却用温控流道、第一热媒站、第一控制器、第一电动阀门、第一温度传感器,熔体冷却用换热器包括第一热流通道和第一冷流通道,乙二醇加热用换热器包括第二热流通道和第二冷流通道,第一冷流通道通过管道与第二热流通道连通形成闭环流道,闭环流道上设置第一循环泵,第一冷流通道和第一循环泵与熔体冷却用温控流道并联,熔体冷却用温控流道上设置第一热媒站和第一电动阀门,第一温度传感器设置在第一热流通道出口处,第一控制器分别与第一温度传感器和第一电动阀门电连接。第一温度传感器和第一电动阀门电连接。第一温度传感器和第一电动阀门电连接。

技术研发人员:李振宇 文家东 姚敏刚 余锡攀 李冬冬 徐成成 王东民 王高锋 施耀飞

受保护的技术使用者:桐乡市中益化纤有限公司

技术研发日:2021.06.10

技术公布日:2022/1/11

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1