一种储能型地源热泵系统

本申请涉及地源热泵应用,尤其涉及一种储能型地源热泵系统。

背景技术:

1、随着经济的不断发展,人们对居住环境舒适性有了更高的需求,导致我国建筑能耗的能源占比正在迅速升高,因此降低建筑能耗就显得尤为重要,这也是实现“碳达峰,碳中和”理念的必然要求。地源热泵是一种基于浅层地热能作为冷热源的空调系统,相对于传统的空调系统,地源热泵具有能效比高、节能环保、一机多用、运行成本低等优势。地源热泵技术可以有效降低建筑能耗问题、对于发展绿色建筑事业以及降低碳排放等方面具有重要作用。

2、地源热泵作为一种“绿色空调技术”在暖通空调领域里迅速发展,然而地源热泵除了具有上述优势外,也具有一些局限性,例如初始投资较大;需较大的土壤换热面积;制冷量和制热量不一致导致的土壤温度热失衡;机组运行效率低等。其中土壤温度热失衡会导致机组运行效率降低,并造成机组运行工况的不稳定。为克服土壤温度热失衡这个问题,将地源热泵与可再生能源技术耦合研究,根据多能耦合进行优势互补成为一种研究思路,然而可再生能源密度易受气候、地点等因素影响导致其不恒定,因此常配备储能系统。

3、在实际生活应用中,由于用户端的能量需求处于波动状态,地源热泵系统难以及时调节能量供应,并且热泵机组长期运行会影响土壤温度的热平衡,另外目前常使用的显热储能系统的储能密度较低,占地面积较大,现有发明中对这些问题的处理考虑欠佳。

4、因此,为了解决目前蓄能型地源热泵系统中存在的问题,本发明提出了一种新型的地源热泵储能系统。

技术实现思路

1、本申请提供了一种储能型地源热泵系统,其技术目的是减少储能系统的占地面积,减低地源热泵的运行费用,提升地源热泵的能效。

2、本申请的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

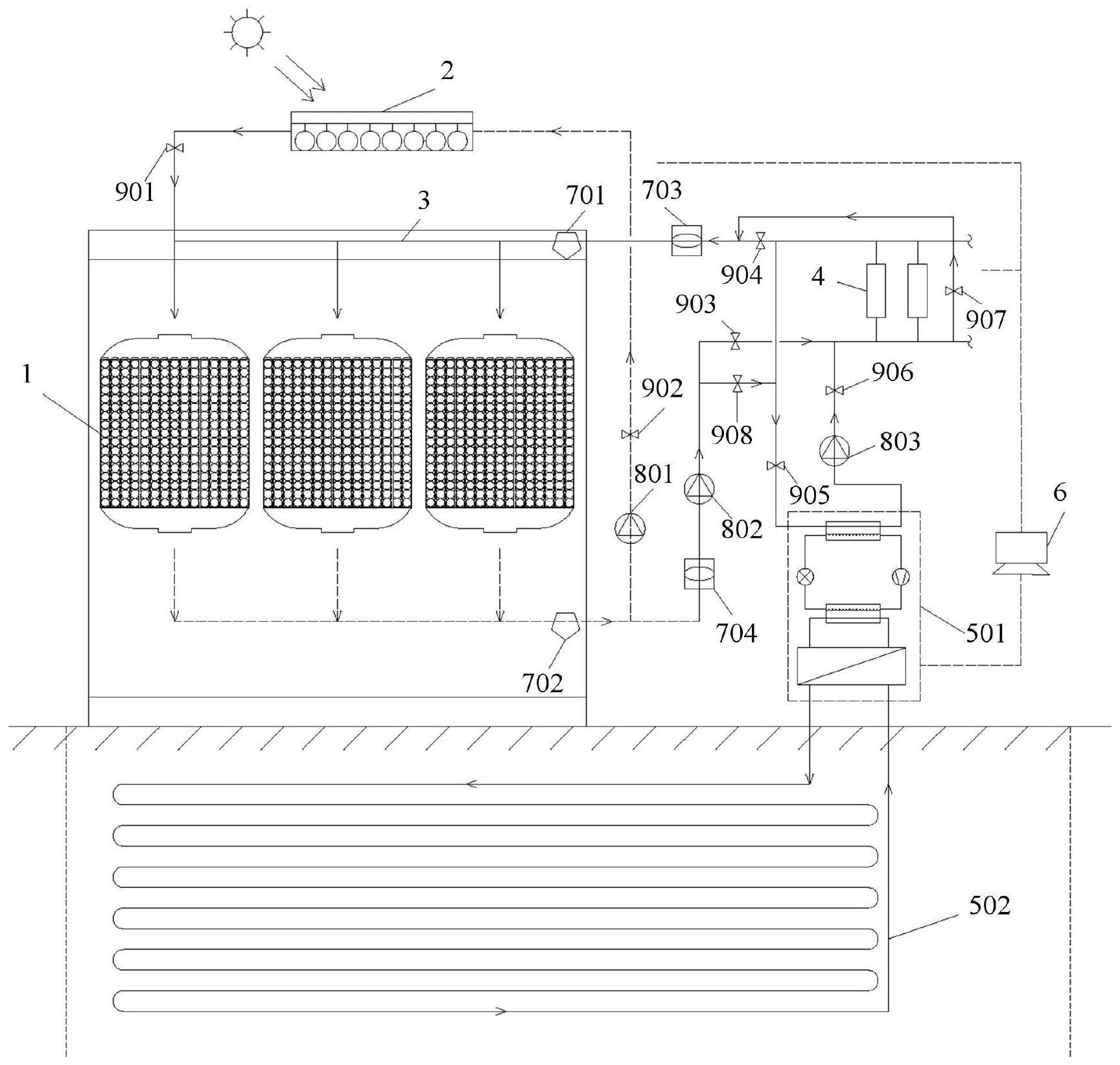

3、一种储能型地源热泵系统,包括堆积床储能单元(1)、连接于堆积床储能单元一端的太阳能光伏/光热集热器单元(2)、相互连接的地源热泵(501)和地下埋管(502)、连通各单元间的地上换热管路(3)、用户端(4)和控制主机(6);

4、所述堆积床储能单元(1)、所述用户端(4)及所述地源热泵(501)之间均通过所述地上换热管路(3)连接;所述控制主机(6)用于对所述堆积床储能单元(1)和所述地源热泵(501)进行控制;

5、所述地上换热管路(3)内设有自动化控制及监测装置,该自动化控制及监测装置包括增压水泵、温度传感器、流量传感器、电动阀门和控制主机6;所述控制主机6用于接收所述增压水泵、所述温度传感器、所述流量传感器和所述电动阀门的信号并对堆积床储能单元(1)、太阳能光伏/光热集热器单元(2)和地源热泵(501)的工作状态进行监测和调整。

6、进一步地,所述增压水泵包括第一增压水泵、第二增压水泵和第三增压水泵;所述温度传感器包括第一温度传感器和第二温度传感器;所述流量传感器包括第一流量传感器和第二流量传感器;所述电动阀门包括第一电动阀门、第二电动阀门、第三电动阀门、第四电动阀门、第五电动阀门、第六电动阀门、第七电动阀门和第八电动阀门。

7、本申请的有益效果在于:

8、本申请将堆积床储能技术与太阳能光伏/光热技术结合利用,可以缓解太阳能具有间歇性、不稳定性的问题,再将其与地源热泵技术耦合工作,提升了地源热泵的使用能效。该系统突破了原有的工作模式,使得多能耦合方式更加合理,可根据用户端能量需求的波动性调节能量供应,及时变更系统的工作模式,该系统降低了居民的建筑供能费用,为营造舒适宜人的居住环境提供了方法。

9、本申请中堆积床储能单元采用布局结构合理的圆柱形蜂窝状结构,内部装填抽拉式胶囊槽,该结构可强化传热流体的换热效果,相变胶囊有序排列在抽拉式胶囊槽中,相变胶囊采用聚苯胺-石蜡复合材料作为芯材,利用聚苯胺提升石蜡的导热性能和力学强度。本申请的堆积床储能单元结构便于根据不同使用场景更换内部储能介质,实现全年不同工作模式下的稳定运行。

10、本申请采用阵列堆积床储能单元形式,提高空间利用率,通过换热管路进行串并联连接,减小储能单元体积便于更换储能介质,本申请可根据用户端的实际能量需求选择堆积床储能单元数量,从而使得本申请的利用更为灵活,应用更为广泛。

技术特征:

1.一种储能型地源热泵系统,其特征在于,包括堆积床储能单元(1)、连接于堆积床储能单元一端的太阳能光伏/光热集热器单元(2)、相互连接的地源热泵(501)和地下埋管(502)、连通各单元间的地上换热管路(3)、用户端(4)和控制主机(6);

2.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述太阳能光伏/光热集热器单元(2)和所述堆积床储能单元(1)之间的换热循环管路自所述太阳能光伏/光热集热器单元(2)依次至第一电动阀门(901)、所述堆积床储能单元(1)、第二温度传感器(702)、第一增压水泵(801)和第二电动阀门(902),最后再到所述太阳能光伏/光热集热器单元(2)。

3.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述堆积床储能单元(1)和所述用户端(4)之间的换热循环管路自所述堆积床储能单元(1)依次至第二温度传感器(702)、第二流量传感器(704)、第二增压水泵(802)、第三电动阀门(903)、所述用户端(4)、第四电动阀门(904)、第一流量传感器(703)和第一温度传感器(701),最后再到所述堆积床储能单元(1)。

4.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述地源热泵(501)和所述地下埋管(502)的换热循环包括:所述地下埋管(502)中的换热流体与表层土壤进行热量交换,所述地源热泵(501)通过所述地下埋管(502)对表层土壤中的地热能进行提取。

5.如权利要求4所述的系统,其特征在于,所述地源热泵(501)与所述用户端(4)之间的换热循环管路自所述地源热泵(501)依次至第三增压水泵(803)、第六电动阀门(906)、用户端(4)和第五电动阀门(905),最后再到所述地源热泵(501)。

6.如权利要求4所述的系统,其特征在于,所述地源热泵(501)与所述堆积床储能单元(1)之间的换热循环管路自所述地源热泵(501)依次至第三增压水泵(803)、第六电动阀门(906)、第七电动阀门(907)、第一流量传感器(703)、第一温度传感器(701)、堆积床储能单元(1)、第二温度传感器(702)、第二流量传感器(704)、第二增压水泵(802)、第八电动阀门(908)和第五电动阀门(905),最后再到所述地源热泵(501)。

7.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述堆积床储能单元(1)至少为一个,其组合形式为串联或并联,每个所述堆积床储能单元(1)的床体为蜂窝状结构(101),所述蜂窝状结构(101)内部设有抽拉式胶囊槽(104),所述蜂窝状结构(101)底部设有下盖板(102);所述堆积床储能单元(1)为圆柱结构,该圆柱结构的上表面和下表面均为圆锥面。

8.如权利要求7所述的系统,其特征在于,所述抽拉式胶囊槽(104)为柱形结构,其内均匀设有多个相变胶囊(103),所述相变胶囊(103)内填充有聚苯胺-石蜡复合材料;在冬季采用石蜡的型号包括rt55、rt56、rt58、rt60、rt62和rt65,且相变温度在55-65℃;在夏季采用石蜡的型号为rt5,且相变温度为6℃。

9.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述太阳能光伏/光热集热器单元(2)包括自上而下依次设置的玻璃盖板(201)、太阳能光伏板(202)、吸热板(203)、集热保温层(204)和密封后盖板(205)。

10.如权利要求1所述的系统,其特征在于,所述地源热泵(501)包括压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器和换热器;所述地下埋管(502)呈蛇形布置在浅层地表之中,所述地下埋管(502)内部填充水或防冻液。

技术总结

本发明公开了一种储能型地源热泵系统,涉及地源热泵应用技术领域,解决了地源热泵的运行费用较高、能效较低的技术问题,其技术方案要点是将堆积床储能技术与太阳能光伏/光热技术结合利用,可以缓解太阳能具有间歇性、不稳定性的问题,再将其与地源热泵技术耦合工作,提升了地源热泵的使用能效。该系统突破了原有的工作模式,使得多能耦合方式更加合理,可根据用户端能量需求的波动性调节能量供应,及时变更系统的工作模式,该系统降低了居民的建筑供能费用,为营造舒适宜人的居住环境提供了方法。

技术研发人员:陈永平,于程,曹东城,张程宾,刘向东,杨卫波

受保护的技术使用者:东南大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!