一种水合物蓄冷系统的制作方法

本发明涉及蓄能空调,具体为一种水合物蓄冷系统。

背景技术:

1、随着生活水平的不断提高,我国能源消耗不断加剧,昼夜电力使用分配不均匀现象日益严重。夏季空调的使用占总电量的25~30%,并且多集中于日间用电高峰期。蓄冷技术是一种提高能源利用效率,减少经济损失的重要手段。其中相对于水蓄冷密度低,冰蓄冷操作温度低,共晶盐蓄冷装置易老化,水合物蓄冷技术因其无腐蚀性、具有合适的相变温度范围和较高的相变潜热更具有优势。气体水合物是一种类冰状的包合物,它是由主体水和客体分子组成,水分子通过氢键组合成笼型结构,客体分子占据笼型结构中的空隙,并通过范德华力稳定。标准状况下1立方的水合物分解可产生约0.8立方的纯水和180立方的气体。因此,水合物在气体分离和储运、海水淡化、二氧化碳捕获和蓄冷等领域具有广泛应用前景。

2、水合物生成及分解过程中伴随着放热及吸热过程,这也是水合物可以作为蓄冷介质的关键,然而水合物生成诱导时间长、生成速率慢,是阻碍水合物蓄冷技术应用的关键因素。

3、为了解决水合物生成诱导时间长、生成速率慢的问题,目前实验室阶段常用的方法是通过外接气瓶,通过气瓶压力,把气瓶内的目标气体从反应釜下部鼓入,从而实现扰动,以此增加成核概率,缩短成核时间,强化生成。但是把气瓶内的目标气体鼓进反应釜中,若反应釜为密闭容器,当反应釜内压力与气瓶压力一致时,则无法通过气瓶继续鼓入气体,因此目前实验室阶段所使用的反应釜均为开放容器,目标气体从反应釜下部鼓入,目标气体从反应釜开口处溢出,溢出的目标气体无法回收,导致经济性不足,不适用于产业化。

技术实现思路

1、本发明的目的在于:提供一种水合物蓄冷系统,用于解决现有技术中使用气瓶供气,目标气体使用后无法回收,导致经济性不足的问题。

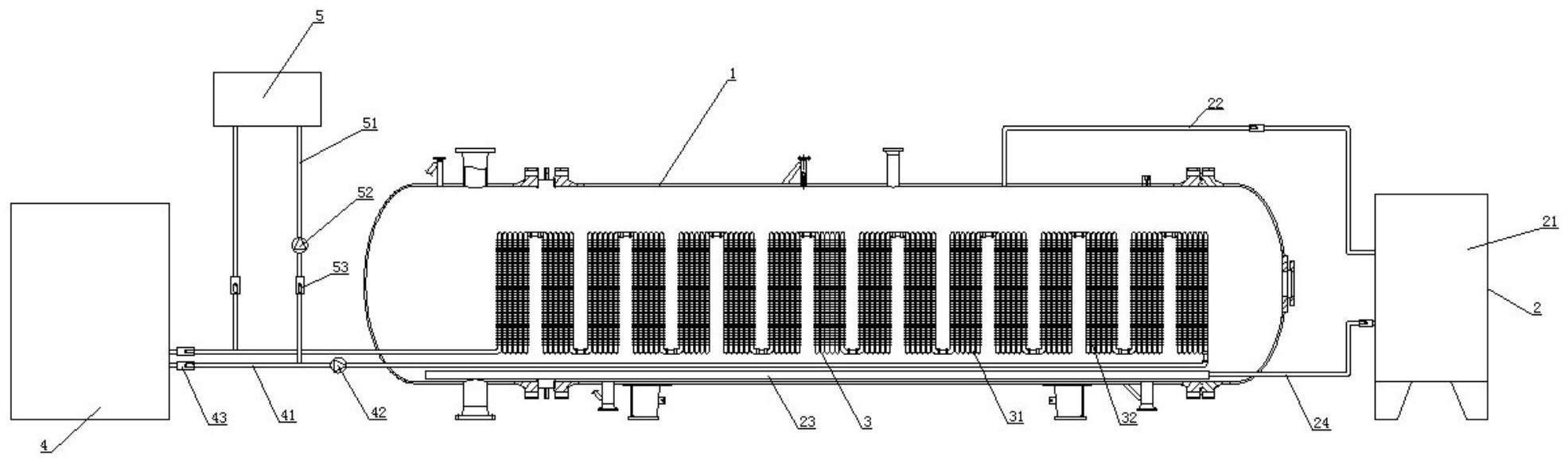

2、本发明采用的技术方案如下:一种水合物蓄冷系统,包括蓄冷槽、促晶装置、换热器、制冷装置和释能装置;

3、所述蓄冷槽侧边设置有与其连通的所述促晶装置,所述蓄冷槽内灌装有蓄冷介质,所述蓄冷介质中设置有换热器,所述换热器通过制冷管与所述制冷装置连接,所述制冷管上通过释能管与所述释能装置连接;

4、所述促晶装置包括气体循环泵、进气管、曝气管和出气管,所述气体循环泵的进气口通过所述进气管与蓄冷槽的上端连通,气体循环泵的出气口通过所述出气管与安装在蓄冷槽底部的所述曝气管连通;

5、制冷装置与蓄冷槽之间,在制冷管上依次安装有制冷阀和制冷泵,释能装置与制冷管之间,在所述释能管上依次安装有释能泵和释能阀;

6、所述换热器设置多组且相互连通,每组换热器包括沿竖直方向设置的换热管,所述换热管上自上而下沿水平方向均匀设置有翅片,所述翅片的片距为1.5-50mm。。

7、其中,在研究中发现,除了使用气瓶供气导致经济性不足以外,当蓄冷槽较大时,蓄冷介质在蓄冷过程中会在溶液体相内生成絮状水合物,并且沉于底部,造成体相内水合物生成不均匀,使得释冷过程中对底部换热器的换热能力要求变高,另外,生成的水合物积累在底部,在多次蓄冷-释冷循环后会造成出现浓度分层现象,溶液体相内不同位置水合物相变条件存在差异,对蓄冷效率以及控制、监测都会产生不利的影响。

8、综上,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

9、本发明通过气体循环泵吸入蓄冷槽上部空间气体,鼓进蓄冷槽底部的曝气管实现扰动,以此增加成核概率,缩短成核时间,相对于使用气瓶供气的方式,使用气体循环泵带动目标气体实现内部自循环,不会出现目标气体损耗的问题,更加具有经济性,并且换热管纵向放置将翅片置于水平状态以阻止水合物生成过程中下落,解决分层现象,可以使体相内水合物更均匀、更高效的生成与分解,便于系统控制与监测,增加了换热面积,提高了换热效率,从而减小了换热器的尺寸,节约成本。

技术特征:

1.一种水合物蓄冷系统,其特征在于,包括蓄冷槽(1)、促晶装置(2)、换热器(3)、制冷装置(4)和释能装置(5);

2.根据权利要求1所述的一种水合物蓄冷系统,其特征在于:所述翅片(32)的片距为1.5-50mm。

技术总结

本发明公开了一种水合物蓄冷系统,涉及蓄能空调技术领域,解决了现有技术中使用气瓶供气,目标气体使用后无法回收,导致经济性不足的问题;包括蓄冷槽、促晶装置、换热器、制冷装置和释能装置;蓄冷槽侧边设置有与其连通的促晶装置,蓄冷槽内灌装有蓄冷介质;本发明通过气体循环泵吸入蓄冷槽上部空间气体,鼓进蓄冷槽底部的曝气管实现扰动,以此增加成核概率,缩短成核时间,相对于使用常规气瓶供气的方式,更加具有经济性,并且换热管纵向放置将翅片置于水平状态以阻止水合物生成过程中下落堆积,解决释冷过程中水合物分层现象,使得体相内水合物更均匀、更高效的生成与分解,便于系统控制与监测,并且增加了换热面积,提高了换热效率,减小了换热器的尺寸,节约成本。

技术研发人员:田国华,宋天一,程传晓,王萌萌,马杰,李卫,胡深,高子健,马壮,王磊

受保护的技术使用者:隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!