一种蓄能水罐以及供能系统的制作方法

本申请涉及物理储能,尤其是涉及一种蓄能水罐以及供能系统。

背景技术:

1、水蓄能是以水为介质,利用水温度变化时吸收和释放的显热进行热量或冷量的储存。在水蓄能技术中,关键问题是蓄能水罐的结构形式应能防止所蓄能水与回流热水的混合。

2、卧式蓄能水罐一般采用多层隔板的布水结构,在蓄能水罐中,由于水的密度随温度的变化而变化,热水比冷水密度低,因此,热水会上浮到较上方,而冷水则下沉到较下方,形成了温度分层。

3、在热水和冷水分层的过程中,由于罐体内水流的流速较大,这样使得冷水和温水的混合速度过快,导致卧式蓄能罐的蓄能释能效率较低。

技术实现思路

1、本申请的目的是提供一种蓄能释能效率更高的蓄能水罐以及供能系统。

2、第一方面,本申请提供的一种蓄能水罐采用如下的技术方案:

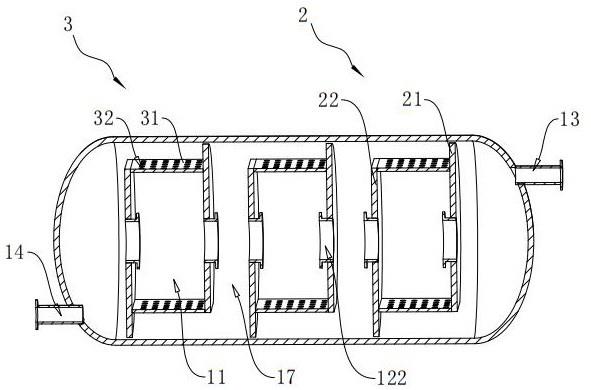

3、一种蓄能水罐,包括卧式设置的罐体以及设置于罐体内的多个隔断件和用于降低罐体内水的流动速度的布水器,多个所述隔断件与多个所述布水器一一对应设置;

4、所述隔断件沿所述罐体的长度方向依次设置并将所述罐体隔断成多个分级蓄能空间,相邻所述隔断件保持间距并形成通道,所述通道与所述分级蓄能空间连通。

5、通过采用上述技术方案,将罐体分隔成多个分级蓄能空间,当水蓄满一个蓄能蓄能空间时,温度较高的热水从该分级蓄能空间内溢流至通道内并最终进入至下一分级蓄能空间内,通过通道做缓冲,以降低水流的流速,使得热水能够更加顺利地浮于上端,增强温度分层效果,提高蓄能释能效率。

6、可选的,所述隔断件包括上隔板和下隔板,所述上隔板与所述下隔板保持间距;

7、所述上隔板与所述罐体的内顶壁连接并与所述罐体的内底壁保持距离,所述下隔板与所述罐体的内底壁连接并与所述罐体的内顶壁保持距离。

8、通过采用上述技术方案,多个通道和分级蓄能空间交叉设置,形成蜿蜒的流动通道,以进一步降低水的流速,增强温度分层效果,提高蓄能释能效率。

9、可选的,所述布水器包括竖向依次排布的多个布水板,所述布水板上开设有多个布水孔,所述布水板的两端分别与所述上隔板和所述下隔板连接。

10、通过采用上述技术方案,布水器能够对水流进行阻挡,使得上升和下降的水流的流速均降低,也阻止了水流进入至罐体内发生扰动,使水流在墙体内更加均匀,有效提升蓄能水罐的蓄能效率。

11、可选的,所述罐体和所述隔断件上均开设有人孔。

12、通过采用上述技术方案,蓄能水罐在工作时,人孔均处于关闭状态,当蓄能水罐停止工作后,打开人孔,便于安装以及后期检修时相关人员进入各个分级蓄能空间内。

13、第一方面,本申请提供的一种供能系统采用如下的技术方案:

14、一种供能系统,包括地埋管、连接管路以及蓄能水罐,所述蓄能水罐用于向居民侧供能,所述地埋管通过所述连接管路与所述蓄能水罐连通,所述连接管路上设置有阀组和用于向建筑侧换热的换热器,所述阀组能够控制所述连接管路的通断以切换所述供能系统的运行模式。

15、通过采用上述技术方案,通过阀组控制连接管路的通断,当居民频繁需要使用热水时,切换地埋管直接对居民侧供能,其剩余的热能伴随水流存储至蓄能水罐内,当居民用水需求较少时,将地埋管所吸收的热能存储至回流储罐内供居民后续使用,有利于提高能源的利用率。

16、可选的,所述蓄能水罐设置有进水端、出水端和蓄冷口,所述连接管路包括第一管道、第二管道、第三管道和第四管道;

17、所述第一管道分别与所述地埋管的进口端和所述蓄能水罐的出水端连通,所述第二管道和所述第四管道均分别与所述地埋管的进口端和所述蓄能水罐的蓄冷口连通,所述第三管道分别与所述地埋管的出口端和所述蓄能水罐的进水端连通。

18、通过采用上述技术方案,当居民侧对热水需求较少或未有需求时,地埋管吸收的热量进入蓄能水罐内进行储存,当后续居民侧需要热水后,蓄能水罐对居民侧进行供热或供冷,有利于提高能源的利用率;

19、当居民需要同步使用热水和冷水时,此时从出水端流出的水流进入至第一管道进行供热,而从蓄冷口流出的水流则进入至第四管道进行供冷,两股水流在传热后最终混合并进入至地埋管内,方便居民用水。

20、可选的,所述连接管路还包括第五管道,所述第五管道的一端与所述第一管道连通,所述第五管道的另一端与所述第三管道连通。

21、通过采用上述技术方案,在进行供冷时,换热后的水流能够通过第五管道重新进入至蓄能水罐内,而不再经过地埋管,阻止热量从地层传递至水流内,有利于提高蓄冷效率。

22、可选的,所述连接管路还包括第六管道,所述第六管道的一端分别与所述第五管道和所述第三管道连通,所述第六管道的另一端与位于所述第一管道上的所述换热器连通。

23、通过采用上述技术方案,当居民需求热水频繁时,地埋管能够通过第六管道直接对居民侧进行供热,而供热后剩余的热量则能够进入至回流储罐内进行储存,提高能源的利用率。

24、可选的,所述地埋管包括传热管以及多根均与传热管相连的换热管,环绕所述换热管外周的蓄热材料采用构建地基的混凝土搅拌桩。

25、通过采用上述技术方案,将混凝土搅拌桩作为地埋管的蓄热材料,在建造地基时,将地埋管同步置于地基内,使得地基与地埋管形成有机结合,避免了在地基建造完成后又要重新挖地安装地埋管情况的发生,有利于降低施工成本。

26、综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

27、1.本申请中的隔断件将罐体分隔成多个分级蓄能空间,当水蓄满一个蓄能蓄能空间时,温度较高的热水从该分级蓄能空间内溢流至通道内并最终进入至下一分级蓄能空间内,通过通道做缓冲,以降低水流的流速,使得热水能够更加顺利地浮于上端,增强温度分层效果,提高蓄能释能效率。

28、2.本申请中设置有阀组,通过阀组控制连接管路的通断,当居民频繁需要使用热水时,切换地埋管直接对居民侧供能,其剩余的热能伴随水流存储至蓄能水罐内,当居民用水需求较少时,将地埋管所吸收的热能存储至回流储罐内供居民后续使用,有利于提高能源的利用率。

29、3.本申请能够向居民侧进行供热、供冷或同步供热供冷,当居民侧对热水需求较少或未有需求时,地埋管吸收的热量进入蓄能水罐内进行储存,当后续居民侧需要热水后,蓄能水罐对居民侧进行供热或供冷,有利于提高能源的利用率;当居民需要同步使用热水和冷水时,此时从出水端流出的水流进入至第一管道进行供热,而从蓄冷口流出的水流则进入至第四管道进行供冷,两股水流在传热后最终混合并进入至地埋管内,方便居民用水。

技术特征:

1.一种蓄能水罐,其特征在于,包括卧式设置的罐体(1)以及设置于罐体(1)内的多个隔断件(2)和用于降低罐体(1)内水的流动速度的布水器(3),多个所述隔断件(2)与多个所述布水器(3)一一对应设置;

2.根据权利要求1所述的一种蓄能水罐,其特征在于,所述隔断件(2)包括上隔板(21)和下隔板(22),所述上隔板(21)与所述下隔板(22)保持间距;

3.根据权利要求2所述的一种蓄能水罐,其特征在于,所述布水器(3)包括竖向依次排布的多个布水板(31),所述布水板(31)上开设有多个布水孔(32),所述布水板(31)的两端分别与所述上隔板(21)和所述下隔板(22)连接。

4.根据权利要求2所述的一种蓄能水罐,其特征在于,所述罐体(1)和所述隔断件(2)上均开设有人孔(12)。

5.一种供能系统,包括地埋管(4)、连接管路(5)以及权利要求1-4任意一项所述的蓄能水罐,所述蓄能水罐用于向居民侧供能,所述地埋管(4)通过所述连接管路(5)与所述蓄能水罐连通,所述连接管路(5)上设置有阀组(7)和用于向居民侧换热的换热器(6),所述阀组(7)能够控制所述连接管路(5)的通断以切换所述供能系统的运行模式。

6.根据权利要求5所述的一种供能系统,其特征在于,所述蓄能水罐设置有进水端(13)、出水端(14)和蓄冷口(15),所述连接管路(5)包括第一管道(51)、第二管道(52)、第三管道(53)和第四管道(54);

7.根据权利要求6所述的一种供能系统,其特征在于,所述连接管路(5)还包括第五管道(55),所述第五管道(55)的一端与所述第一管道(51)连通,所述第五管道(55)的另一端与所述第三管道(53)连通。

8.根据权利要求7所述的一种供能系统,其特征在于,所述连接管路(5)还包括第六管道(56),所述第六管道(56)的一端分别与所述第五管道(55)和所述第三管道(53)连通,所述第六管道(56)的另一端与位于所述第一管道(51)上的所述换热器(6)连通。

9.根据权利要求5所述的一种供能系统,其特征在于,所述地埋管(4)包括传热管以及多根均与传热管相连的换热管,环绕所述换热管外周的蓄热材料采用构建地基的混凝土搅拌桩。

技术总结

本申请涉及一种蓄能水罐以及供能系统,涉及物理储能技术领域技术领域,一种蓄能水罐,包括卧式设置的罐体以及设置于罐体内的多个隔断件和用于降低罐体内水的流动速度的布水器,多个隔断件与多个布水器一一对应设置;隔断件沿罐体的长度方向依次设置并将罐体隔断成多个分级蓄能空间,相邻隔断件保持间距并形成通道,通道与分级蓄能空间连通。本申请具有提高蓄能水罐的蓄能释能效率的效果。

技术研发人员:朱春蓉,王吉标,江流,陈燕民,魏腾腾

受保护的技术使用者:华清安泰能源股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!