均温板结构的制作方法

本技术涉及一种均温板结构,属于电子产品散热领域。

背景技术:

1、目前,笔记本电脑主板安装cpu和gpu,在工作时会发出大量的热量,所以会在这个部分的上方安装有散热器,通过将均温板的蒸发面贴接于电子发热组件的表面,使电子组件所产生的热能一部分经由均温板的蒸发面吸收,利用均温板达到散热的功效。

2、经检索,中国专利公开号为cn201620297062.8的专利,公开了一种均温板结构,包含:一本体、一风扇、复数孔洞;所述本体具有一受热区及一散热区及一腔室,该受热区与该散热区分设该本体水平方向左、右两侧,所述受热区与至少一发热源贴设,该腔室设于该受热区并部分延伸于该散热区,该腔室具有毛细结构及至少一贯穿部,该贯穿部连接该腔室上、下侧;该风扇设于散热区一侧;该等孔洞对应贯穿该本体及该本体设置具有贯穿部之部位,藉此达到整体薄型化之目的。

3、上述装置在使用时,均温板结构可实现薄型化,并在有限空间中可令均温板与该发热源稳固组合,并可确保组合后之均温板内部腔室能保有气密性之效果,但是,该装置中汽化的工作介质在散热区液化后,该液化的工作介质在回流路径中容易再次汽化,对工作介质回流至远离散热区一端造成阻碍,影响整体的散热效果。

技术实现思路

1、本实用新型目的是提供一种均温板结构,该均温板结构可以在热源与散热区之间形成多条独立的单向回流散热通道,减少了工作介质的回流干涉,大大提高了单位区域内的换热效率,从而改善了整体的散热效果。

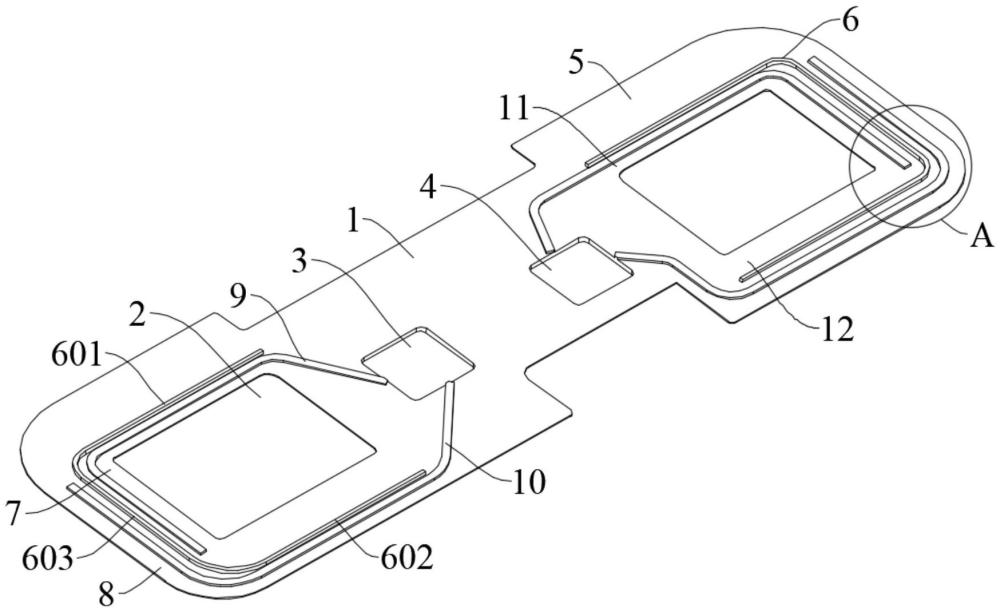

2、为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种均温板结构,包括:均温板本体,在所述均温板本体的中部间隔设置有与第一热源接触的第一凸槽、与第二热源接触的第二凸槽,在所述第一凸槽的左侧、第二凸槽的右侧分别开设有一通孔,从而在均温板本体的左、右两端分别形成一环形散热区;

3、位于所述均温板本体的内部且沿通孔周向设置有一金属挡条,该金属挡条呈“c”字形结构将通孔包围,且两个金属挡条的开口相对设置,从而将环形散热区分隔成第一回流区、第二回流区,且金属挡条的两端与通孔侧壁之间分别形成第一间隙、第二间隙,所述第一间隙、第二间隙的长度不同;

4、所述第一回流区位于所述金属挡条与通孔之间,且在所述第一凸槽与左侧的第一回流区之间、第二凸槽与右侧的第一回流区之间设置有第一引流线,在所述第一凸槽与左侧的第二汇流区之间、第二凸槽与右侧的第二回流区之间设置有第二引流线。

5、上述技术方案中进一步改进的方案如下:

6、1. 上述方案中,所述金属挡条包括第一x轴向部、第二x轴向部以及y轴向部,所述y轴向部位于所述通孔相背于第一凸槽、第二凸槽的一侧,分别设置在y轴向部两端的第一x轴向部、第二x轴向部与y轴向部之间共同围成“c”字形结构,且第一x轴向部与通孔侧壁之间形成所述第一间隙,所述第二x轴向部与通孔侧壁之间形成所述第二间隙。

7、2. 上述方案中,所述第二间隙的长度为第一间隙长度的2~8倍。

8、3. 上述方案中,所述金属挡条为铜挡条、铝挡条或银挡条。

9、4. 上述方案中,所述第一引流线、第二引流线均为具有毛细结构的金属线。

10、由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点和效果:

11、本实用新型均温板结构,其在均温板本体的左、右两端分别形成一环形散热区,位于均温板本体的内部且分别在两个通孔的相背侧设置有一金属挡条,该金属挡条将环形散热区分隔成第一回流区、第二回流区,第一回流区位于金属挡条与通孔之间,且在第一凸槽与左侧的第一回流区之间、第二凸槽与右侧的第一回流区之间设置有第一引流线,在第一凸槽与左侧的第二汇流区之间、第二凸槽与右侧的第二回流区之间设置有第二引流线,通过金属挡条将环形散热区分隔成第一回流区、第二回流区,可以实现冷媒蒸气从两个方向上往环形散热区移动,同时通过第一引流线、第二引流线将冷却的冷媒吸引回流,从而可以在热源与散热区之间形成多条独立的单向回流散热通道,减少了工作介质的回流干涉,大大提高了单位区域内的换热效率,从而改善了整体的散热效果。

技术特征:

1.一种均温板结构,包括:均温板本体(1),其特征在于:在所述均温板本体(1)的中部间隔设置有与第一热源接触的第一凸槽(3)、与第二热源接触的第二凸槽(4),在所述第一凸槽(3)的左侧、第二凸槽(4)的右侧分别开设有一通孔(2),从而在均温板本体(1)的左、右两端分别形成一环形散热区(5);

2.根据权利要求1所述的均温板结构,其特征在于:所述金属挡条(6)包括第一x轴向部(601)、第二x轴向部(602)以及y轴向部(603),所述y轴向部(603)位于所述通孔(2)相背于第一凸槽(3)、第二凸槽(4)的一侧,分别设置在y轴向部(603)两端的第一x轴向部(601)、第二x轴向部(602)与y轴向部(603)之间共同围成“c”字形结构,且第一x轴向部(601)与通孔(2)侧壁之间形成所述第一间隙(11),所述第二x轴向部(602)与通孔(2)侧壁之间形成所述第二间隙(12)。

3.根据权利要求1或2所述的均温板结构,其特征在于:所述第二间隙(12)的长度为第一间隙(11)长度的2~8倍。

4.根据权利要求1所述的均温板结构,其特征在于:所述金属挡条(6)为铜挡条、铝挡条或银挡条。

5.根据权利要求1所述的均温板结构,其特征在于:所述第一引流线(9)、第二引流线(10)均为具有毛细结构的金属线。

技术总结

本技术公开一种均温板结构,其位于均温板本体的内部且沿通孔周向设置有一金属挡条,该金属挡条呈“C”字形结构将通孔包围,且两个金属挡条的开口相对设置,从而将环形散热区分隔成第一回流区、第二回流区,且金属挡条的两端与通孔侧壁之间分别形成第一间隙、第二间隙,第一间隙、第二间隙的长度不同,第一回流区位于金属挡条与通孔之间,且在第一凸槽与左侧的第一回流区之间、第二凸槽与右侧的第一回流区之间设置有第一引流线,在第一凸槽与左侧的第二汇流区之间、第二凸槽与右侧的第二回流区之间设置有第二引流线。本技术均温板结构减少了工作介质的回流干涉,大大提高了单位区域内的换热效率,从而改善了整体的散热效果。

技术研发人员:唐川,余婷,朱卫强

受保护的技术使用者:苏州品岱电子科技有限公司

技术研发日:20230714

技术公布日:2024/2/21

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!