一种液冷散热装置及系统的制作方法

本技术涉及散热器,特别是一种液冷散热装置及系统。

背景技术:

1、液冷散热装置是一种用于散热的高效冷却系统,常用于汽车坐垫、普通坐垫、衣服、手机散热等场景,液冷散热装置与需降温的部件形成循环的液体流动回路,液冷散热装置输出冷却后的液体,冷却后的液体能够吸收需降温的部件上的热量并回流到液冷散热装置,经过液冷散热装置的制冷后再次输出低温液体,如此反复以达到给需降温的部件进行降温的效果;现有的液冷散热装置散热强度小,难以快速对汽车坐垫等较大面积的场景进行降温。

2、因此,设计一种能够对较大面积场景进行快速降温的液冷散热装置及系统,对本领域技术人员来说是至关重要的。

技术实现思路

1、本实用新型实施例要解决的技术问题在于,提供一种能够对较大面积场景进行快速降温的液冷散热装置及系统,以解决现有技术中散热强度小,难以快速对汽车坐垫等较大面积的场景进行降温的问题。

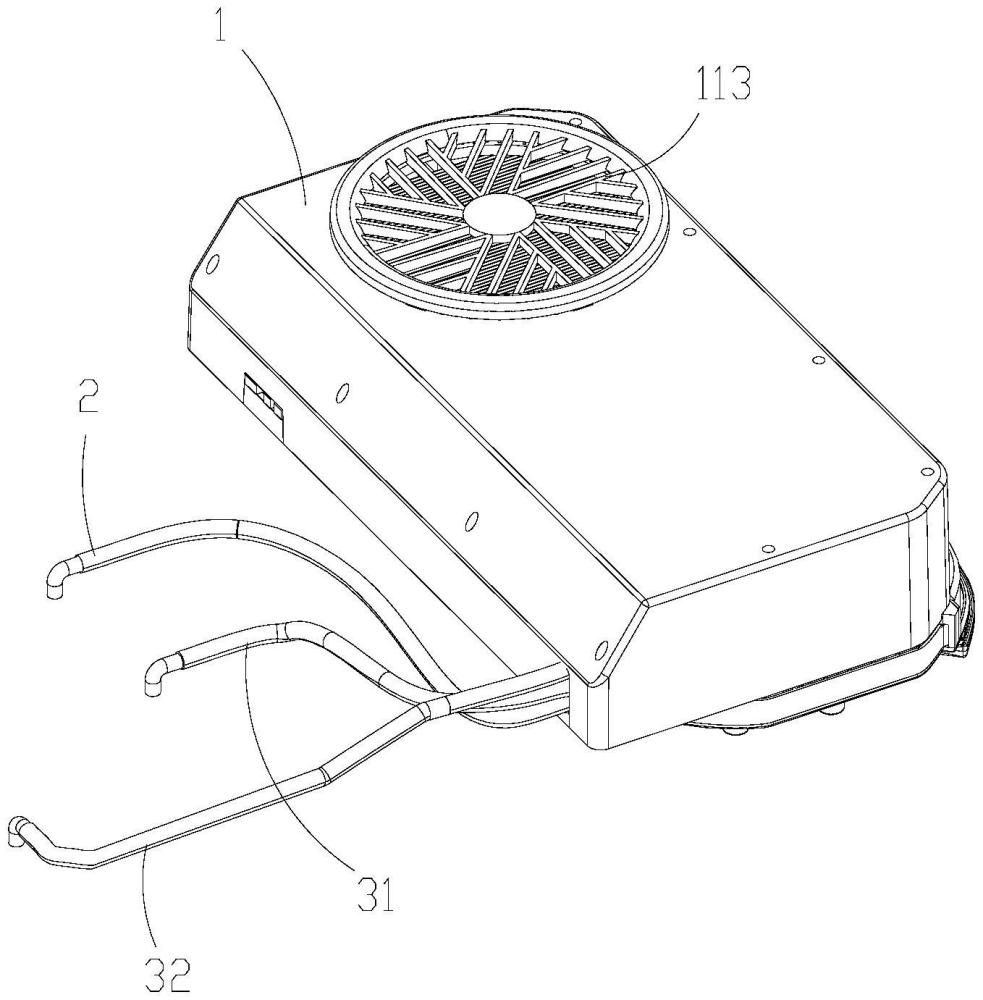

2、本实用新型公开了一种液冷散热装置,其方案在于,包括制冷散热单元、回液管以及至少两个进液管,所述回液管的一端与所述制冷散热单元连接,所述回液管的另一端用于连接外部垫体,至少两个所述进液管的一端均与所述制冷散热单元连接,至少两个所述进液管的另一端用于连接外部垫体。

3、可选地,所述制冷散热单元包括壳体、制冷模块和散热模块,所述制冷模块和所述散热模块设置在所述壳体内。

4、可选地,所述散热模块包括风扇和散热鳍片,所述风扇与所述制冷模块并排设置,所述散热鳍片覆盖在所述风扇和所述制冷模块上。

5、可选地,所述制冷模块包括液体箱、导冷盖板以及制冷片,所述导冷盖板设置在所述液体箱上,所述制冷片设置在所述导冷盖板上。

6、可选地,所述液体箱包括进液腔和回液腔,所述进液腔通过所述进液管与外部垫体连接,所述回液腔通过所述回液管与外部垫体连接。

7、可选地,所述液体箱上设置有密封胶圈。

8、可选地,所述壳体上设置有出风口,所述出风口与所述风扇连通。

9、为解决现有技术存在的问题,本实用新型还提供一种液冷散热系统,包括散热垫以及如上所述的液冷散热装置,所述散热垫设置有回液口和至少两个相互连通的散热区,每一所述散热区对应设置一进液口,所述回液口与所述回液管连接,每一所述进液口分别与一所述进液管连接。

10、可选地,还包括外壳,所述液冷散热装置设置在所述外壳内,所述散热垫部分设置在所述外壳内。

11、可选地,所述外壳对应所述出风口位置设置有通孔。

12、与现有技术相比,本实用新型实施例提供的液冷散热装置的有益效果在于:通过设置至少两个进液管,以连接外部垫体的不同部位,当外部需要降温的部件为汽车坐垫等表面积较大的垫体时,液冷散热装置能够通过第一进液管和第二进液管从多个方向、多个位置往垫体中输送液冷,从而实现大面积部件的快速降温。

技术特征:

1.一种液冷散热装置,其特征在于,包括制冷散热单元、回液管以及至少两个进液管,所述回液管的一端与所述制冷散热单元连接,所述回液管的另一端用于连接外部垫体,至少两个所述进液管的一端均与所述制冷散热单元连接,至少两个所述进液管的另一端用于连接外部垫体。

2.根据权利要求1所述的液冷散热装置,其特征在于,所述制冷散热单元包括壳体、制冷模块和散热模块,所述制冷模块和所述散热模块设置在所述壳体内。

3.根据权利要求2所述的液冷散热装置,其特征在于,所述散热模块包括风扇和散热鳍片,所述风扇与所述制冷模块并排设置,所述散热鳍片覆盖在所述风扇和所述制冷模块上。

4.根据权利要求2所述的液冷散热装置,其特征在于,所述制冷模块包括液体箱、导冷盖板以及制冷片,所述导冷盖板设置在所述液体箱上,所述制冷片设置在所述导冷盖板上。

5.根据权利要求4所述的液冷散热装置,其特征在于,所述液体箱包括进液腔和回液腔,所述进液腔通过所述进液管与外部垫体连接,所述回液腔通过所述回液管与外部垫体连接。

6.根据权利要求4所述的液冷散热装置,其特征在于,所述液体箱上设置有密封胶圈。

7.根据权利要求3所述的液冷散热装置,其特征在于,所述壳体上设置有出风口,所述出风口与所述风扇连通。

8.一种液冷散热系统,其特征在于,包括散热垫以及如权利要求1-7任一所述的液冷散热装置,所述散热垫设置有回液口和至少两个相互连通的散热区,每一所述散热区对应设置一进液口,所述回液口与所述回液管连接,每一所述进液口分别与一所述进液管连接。

9.根据权利要求8所述的液冷散热系统,其特征在于,还包括外壳,所述液冷散热装置设置在所述外壳内,所述散热垫部分设置在所述外壳内。

10.根据权利要求9所述的液冷散热系统,其特征在于,所述外壳对应所述出风口位置设置有通孔。

技术总结

本技术涉及散热器技术领域,特别是一种液冷散热装置及系统;液冷散热装置包括制冷散热单元、回液管以及至少两个进液管,回液管的一端与制冷散热单元连接,回液管的另一端用于连接外部垫体,至少两个进液管的一端均与制冷散热单元连接,至少两个进液管的另一端用于连接外部垫体;通过设置至少两个进液管,以连接外部垫体的不同部位,当外部需要降温的部件为汽车坐垫等表面积较大的垫体时,液冷散热装置能够通过第一进液管和第二进液管从多个方向、多个位置往垫体中输送液冷,从而实现大面积部件的快速降温。

技术研发人员:单景华,钟明,戴俊俊,吴克东

受保护的技术使用者:深圳市源德盛数码科技有限公司

技术研发日:20240410

技术公布日:2025/1/9

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!