一种基于生态砌块的底泥资源化利用的方法与流程

本发明涉及黑臭水体治理领域,具体涉及一种基于生态砌块的底泥资源化利用的方法。

背景技术:

1、在黑臭水体治理、雨洪排涝通道疏浚时会产生大量河道底泥,这些底泥的减量化、无害化、资源化处置是当前急需解决的问题。目前对河道底泥的处理异位处理技术应用较广,处置方法主要有堆肥、海洋倾倒、卫生填埋、农用绿化等。堆肥处理是借助于微生物分解有机废物来达到处理底泥的目的,但是,堆肥处理一般需要占据较大的场地,且运输和处理费用较高。海洋倾倒是一种既简单又经济的处置方法,但会污染海洋,威胁海洋生态系统。卫生填埋是在传统填埋的基础上发展而来的,虽然卫生填埋成本低、见效快,但其最终只是延缓了环境污染产生时间。农用绿化是指将底泥用于农田施肥和绿化建设等,底泥富含多种有机养分,有机质浓度较高,因此,如果能够合理利用,它可以改善土壤结构,提高土壤肥力,促进作物生长,然而,由于底泥中同时也含有大量有害成分,施用后会污染土壤,影响作物生产进而危害人类健康,因此,底泥必须进行处理后才能使用,这无疑增加了大量成本,且如果河道底泥污染非常严重,处理的难度就会增加,施用的要求也难以达到,这种方法的应用将会受到极大限制。以上集中底泥处置方法存在工程量大、处理费用高,会造成二次污染,底泥后续处理困难,造成资源浪费的缺点。

2、一些专利报道了底泥的处理方法,cn108164106a公开了一种基于废弃生物质和河道污染底泥资源化利用的固化方法,其制备方法包括1、采用普通黏土夯实后做基底,厚度依据河道底泥含水率确定;2、选择粉碎后的稻秆或者麦秸秆平铺在基底层上,平铺层直径至少小于基底层直径1cm;3、将不同含水率的河道污染底泥平铺在稻秆或者麦秸秆上,底泥平铺直径至少小于基底层直径1cm;4、将平铺好的底泥与下层稻秆或者麦秸秆充分搅拌均匀,并集中堆放于基底层中央位置;5、覆盖一层黏土并夯实,覆盖的黏土层厚度以全部包裹好底泥与稻秆或者麦秸秆的混合物后并留有至少1cm的厚度为宜;6、如果想要提高固化体系的总体高度,亦可在基底层上铺一层砂石;7、为了提高固化体系的稳定性,在整个体系外围堆放一圈块石。但该方法只能实底泥的储存,无法实现底泥的资源化利用,且上述方法需要两次施用黏土,施工量大,成本高,后续储存时需避雨保存。

3、目前关于生态砌块的填充物主要是碎石、块石或者卵石,制备生态砌块需要从外部运输大量石材,成本较高,而从河道挖出的底泥需要全部异位处理。

4、为了克服上述现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供一种基于生态砌块的底泥资源化利用的方法,将底泥进行原位化处理放入生态砌块中,既实现了底泥的资源化利用,也便于因地制宜,而且不会对环境造成任何污染。

技术实现思路

1、为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:

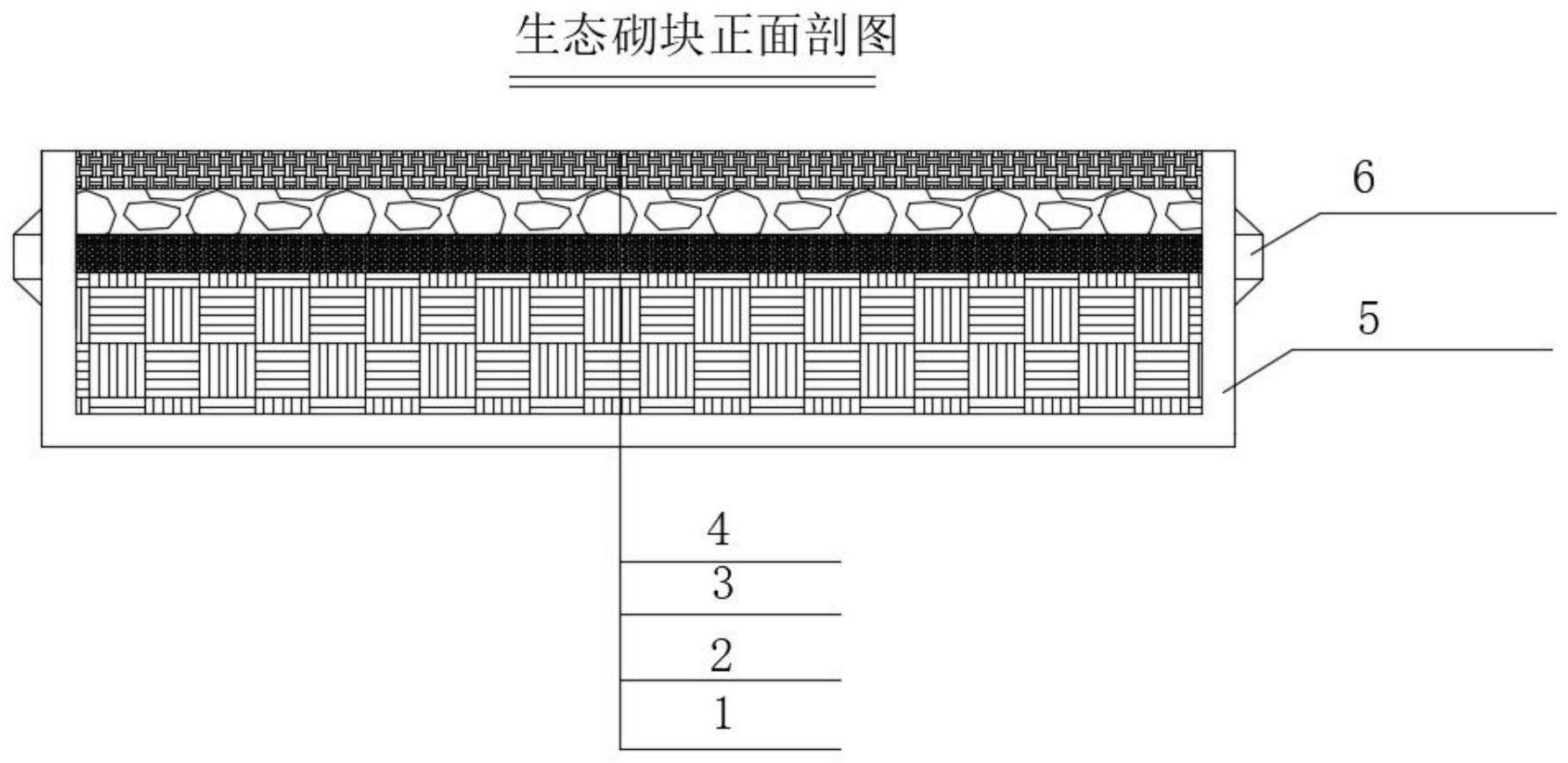

2、一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:在生态砌块内将固化后的底泥置于第一层,再用一层黏土封住底泥,最后依次用一层碎石和一层种植土封顶,具体包括如下步骤:

3、步骤1:将底泥固化作为第一层,具体操作为:植物秸秆粉碎后平铺在底部,然后在植物秸秆上平铺不同含水率的底泥,最后将平铺好的底泥与下层植物秸秆充分搅拌均匀,即得固化后底泥;

4、步骤2:夯实普通黏土作为第二层;

5、步骤3:铺一层碎石作为第三层;

6、步骤4:铺一层种植土封顶作为第四层。

7、所述第一层的抗压强度根据可能所受到的最大压力计算得出需大于0.2mpa,平均厚度为100mm-400mm;

8、所述第二层平均厚度为80mm-120mm;

9、所述第三层平均厚度为60-100mm;

10、所述第四层平均厚度100-200mm。

11、在一个实施方案中,所使用的生态砌块为箱型生态砌块,砌块只保留上部开放,其余各面均封闭。

12、在一个实施方案中,所述生态砌块横截面呈不规则几何形状或规则几何形状,所述规则几何形状为长方形、正方形、梯形或圆形。

13、在一个实施方案中,所述植物秸秆为庄稼秸秆。

14、在一个实施方案中,所述庄稼秸秆为小麦秸秆、稻秆、玉米秸秆、高粱秸秆中的一种或多种,优选为小麦秸秆、稻秆、玉米秸秆。

15、在一个实施方案中,底泥含水率为35%~85%。

16、在一个实施方案中,步骤2所述普通黏土含水率为19%~23%。

17、在一个实施方案中,步骤3所述碎石的直径为0.5~10cm。

18、在一个实施方案中,步骤4所述种植土为土质疏松肥沃、酸碱适中,不含建筑和生活垃圾,且无毒害物质的土壤。

19、在一个实施方案中,所述第一层、第二层、第三层和第四层横截面面积相同;所述第一层的平均厚度为250mm,第二层的平均厚度为100mm,第三层的平均厚度为80mm,第四层的平均厚度为150mm。

20、本发明同时提供了一种包含底泥的生态砌块,其采用上述任一项方法制备得到。

21、本发明相比现有的底泥处理、利用方法,具有如下优点:

22、(1)将植物秸秆作为底泥固化剂,底泥原位化利用,无需外运,无二次污染。

23、(2)本发明的底泥资源化利用方法简单,易于工程操作,可实现底泥污染处理,又同时产生一定的经济价值。

24、(3)生态砌块中黏土与碎石用量低,可以用于批量制备生态砌块。生态砌块可种植植物,美化环境,也可以用作护坡、护墙等工程。

技术特征:

1.一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:在生态砌块内将固化后的底泥置于第一层,再用一层黏土封住底泥,最后依次用碎石和种植土封顶,具体包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:所使用的生态砌块为箱型生态砌块,砌块只保留上部开放,其余各面均封闭;所述生态砌块横截面呈不规则几何形状或规则几何形状,所述规则几何形状为长方形、正方形、梯形或圆形。

3.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:所述植物秸秆为庄稼秸秆。

4.根据权利要求3所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:所述庄稼秸秆为小麦秸秆、稻秆、玉米秸秆、高粱秸秆中的一种或多种。

5.根据权利要求3所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:所述庄稼秸秆为小麦秸秆、稻秆或玉米秸秆。

6.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:步骤1所述的底泥含水率为35%~85%。

7.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于,步骤2所述普通黏土含水率为19%~23%。

8.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:步骤3所述碎石的直径为0.5~10cm。

9.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:步骤4所述种植土为土质疏松肥沃、酸碱适中,不含建筑和生活垃圾,且无毒害物质的土壤。

10.根据权利要求1所述的一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,其特征在于:所述第一层、第二层、第三层和第四层横截面面积相同;所述第一层的平均厚度为250mm,第二层的平均厚度为100mm,第三层的平均厚度为80mm,第四层的平均厚度为150mm。

技术总结

本发明公开了一种基于生态砌块的底泥资源化利用方法,制备步骤如下:步骤1:将底泥固化作为第一层,具体操作为:植物秸秆粉碎后平铺在底部,然后在植物秸秆上平铺不同含水率的底泥,最后将平铺好的底泥与下层植物秸秆充分搅拌均匀,即得固化后底泥;步骤2:夯实普通黏土作为第二层;步骤3:铺一层碎石作为第三层;步骤4:铺一层种植土作为第四层。本发明将处理后的河道底泥放入生态砌块中从而实现底泥原位资源化利用,底泥无需外运,本发明的制备方法可以避免底泥的二次污染,降低了底泥处理的成本,具有良好的经济效益。

技术研发人员:刘睿,阳烨,王文静,孙晨,朱江,白伟岚

受保护的技术使用者:中国城市建设研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!