一种基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法与流程

本发明属于污水处理,具体涉及一种基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法。

背景技术:

1、随着城镇污水处理厂数量的快速增加,污水厂尾水中大分子有机物及新污染物难降解的问题正不断受到重视。这些有机物质在污水厂中难以通过传统的物理和化学方法进行有效处理,并且这些有机污水的排放会对环境造成严重的污染和健康风险,因此研究如何高效处理含大分子有机物质的污水具有重要的实际意义。

2、目前,针对含大分子有机物质的污水处理还存在以下不足:(1)处理效率有限:大分子有机污染物的结构复杂,稳定性高,传统的物理和化学处理方法对其去除效果较差。当前的处理技术在处理大分子有机污染物时,处理效率有限,难以完全去除这些污染物。(2)能源消耗高:目前的大分子有机污水处理方法往往需要大量的能源投入,如高压、高温等条件,以实现高效的去除效果,这导致了处理过程的能源消耗较高,不符合可持续发展的要求。(3)技术成本较高:当前的大分子有机污水处理技术通常需要使用昂贵的材料、设备和药剂,导致处理成本较高。(4)中间产物生成:某些处理方法在处理大分子有机污染物时,可能会产生一些难以降解的中间产物,这可能对环境造成二次污染风险。(5)缺乏针对性处理方法:不同类型的大分子有机污染物具有不同的结构和性质,需要针对性的处理方法,但目前的处理技术往往是通用的,难以针对不同的污染物进行有效处理。

3、虽然目前已经取得了一些进展,但对含有大分子有机污染物的污水处理仍存在一些不足之处。未来的研究需要关注提高处理效率、降低能源消耗和技术成本、避免中间产物生成,并开发针对性的处理方法,以实现更有效、更经济和可持续的处理技术。

技术实现思路

1、本发明的目的是克服现有技术的不足而提供一种基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,可有效分解污水中的大分子有机物,且在保证污水净化的同时,降低了综合成本。

2、为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

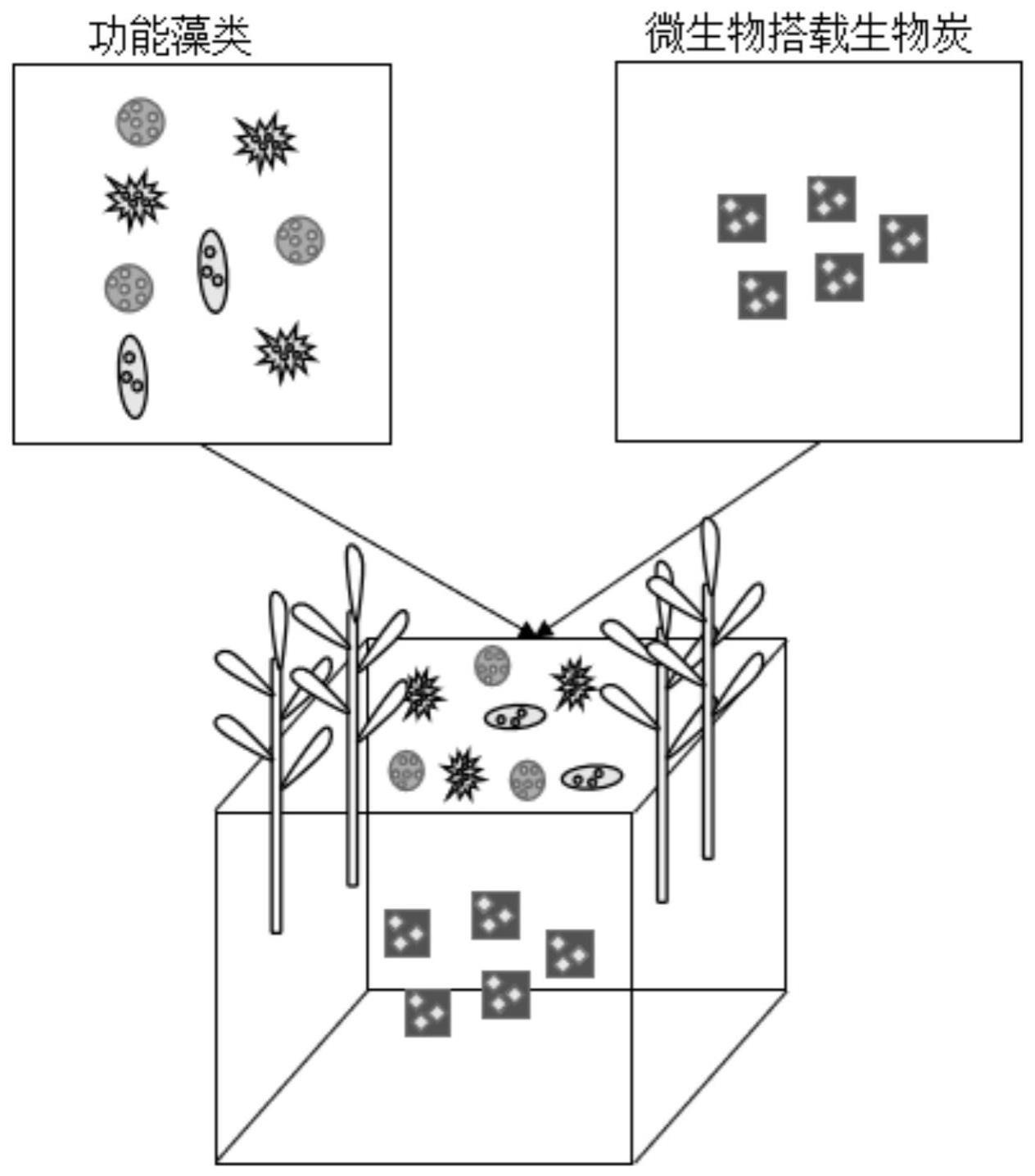

3、一种基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,使有机污染物尾水流经共生处理塘,所述共生处理塘内栽种有水生植物、投放有功能藻类以及微生物搭载生物炭,所述水生植物、功能藻类以及微生物搭载生物炭上的功能微生物共同构成一草-藻-菌共生系统;

4、所述功能藻类由尖尾栅藻、铜绿微囊藻和绿球藻混合组成,用以去除水体中的pfas、芳香烃等大分子污染物;所述微生物搭载生物炭上的功能微生物由节杆菌、假单胞菌、微杆菌、酸微菌混合组成,用以降解污水中的大分子有机物,如pfoa、pfos等。

5、进一步的,所述共生处理塘的水深为3m,水力停留时间为8h,水流速度为500m3/d,运行温度为20-25℃。

6、进一步的,投放的所述尖尾栅藻、铜绿微囊藻和绿球藻的体积比为(1.5~

7、2.0):(1.5~2.0):(1.5~2.0),投放量为50万个/l。

8、进一步的,微生物搭载生物炭上的节杆菌:假单胞菌:微杆菌:酸微菌的数量比为(3~5):(3~4):(5~6):(5~7),所述微生物搭载生物炭的投放量为10kg/m3。

9、进一步的,所述水生植物为湿生植物、挺水植物、浮叶植物、沉水植物中的多种;湿生植物可以是香蒲、美人蕉、芦苇等;挺水植物可以是香菇草、水葱、千屈菜等;浮叶植物可以是莲、莲等;沉水植物可以是金鱼藻、狐尾藻、苦草等。

10、进一步的,将改性生物炭15~20g、1ml菌株、尿素2g、葡萄糖3.2g、氯化钠2.5g、磷酸氢二钾3g、加入到1l蒸馏水中,充分溶解后,加入醋酸酯淀粉和葡萄糖酸内酯,直至饱和,搅拌均匀后保持3~5h使其凝固,最后,将其制成同等体积大小的单位,并在室温下保存;尿素、葡萄糖、氯化钠、磷酸氢二钾可为微生物提供早期生长的养分。

11、进一步的,所述改性生物炭的制备方法如下:

12、s1:收割水生植物,在200℃~250℃,50bar条件下反应10h,通过水热炭化技术将其制成水热生物炭,研磨后过100目筛,得到水热生物炭粉;使用的改性生物炭由水生植物为原料制得,实现了水生植物的资源化利用;

13、s2:将水热生物炭粉浸泡在0.5mol/l的碳酸氢钠溶液中,加热至50℃并不断搅拌,2小时后用清水冲洗干净,过滤烘干,得到改性生物炭粉a;

14、s3:将改性生物炭粉a、4-二乙酰醇、苯氧基乙酸乙酯、氧化镓、纳米铁粉按照质量比15:5:3:1:1加入搅拌机,搅拌30min充分混合,得到改性生物炭粉b;生物炭改性中利用的氧化镓中的镓元素具有多种氧化态,可以作为活性中心,增加生物炭的化学功能团,提高其活性;纳米铁作为催化剂,促进生物炭原料中大分子有机物的热解,形成更多微孔,

15、从而提高生物炭的孔隙度和比表面积;

16、s4:将混合物与去离子水按1:(5~7)的比例混合后放入密闭压力容器中,在200~250℃的温度条件下合成改性生物炭c;

17、s5:取s4中20g改性生物炭c加入到1l竹醋液中,通过旋转蒸发器、水浴锅、水循环真空泵等设备减压蒸馏1h,取出烘干后得改性生物炭;竹醋液具有较强的抗氧化性,用竹醋液改性生物炭可以其稳定性和耐久性。

18、进一步的,所述纳米铁粉是指粒径在1nm~100nm之间的铁颗粒,所述竹醋液为去除焦油后的精制竹醋液。

19、进一步的,所述共生处理塘内还设置有曝气系统和溶解氧监测设备,所述溶解氧监测设备实时监测水体的溶解氧动态,控制水体中的溶解氧在2.0~4.0mg/l;所述纳米曝气系统选用纳米孔径的曝气管,形成微小的气泡,在上覆水中成雾状,不会造成对底泥造成扰动。

20、进一步的,因某些微生物,如微酸菌需经过人工培育、驯化后方能适应野外环境,因此,需将功能藻类和功能微生物在岸上养驯化一段时间后再投加到水体中,具体培养驯化步骤如下:

21、将功能微生物和功能藻类在琼脂培养基中培养,设定16小时光照、8小时黑暗的明暗交替环境,培养1个月后将其依次转移至稀释10倍、5倍、2倍的污水中各驯化5天,检测处理后的污水,若目标污染物的处理效率大于60%,则培育驯化结束,可投放到所述共生处理塘的水体中。

22、本发明的有益效果是:

23、本发明采用多种功能藻类系统+多种功能微生物系统,与水生植物一起,共同构建草-藻-菌共生系统,并用该系统来处理污水,能够获得很高的有机污染物去除率;三者共同作用互利共生有利于维持该共生系统的稳定,且整个系统易于构建;还能够降低了运行成本,避免了对环境造成二次污染;

24、采用本发明的方法构建草-藻-菌共生系统,可有效分解污水中的大分子有机物,并且藻类光合作用产生的氧气,可提升水体中溶解氧含量,光合作用固碳产物的低分子有机质也可以为分解大分子有机污染物的微生物提供碳源;在保证污水净化的同时,降低了综合成本,为后续处理提供了最大的便捷。

技术特征:

1.一种基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:使有机污染物尾水流经共生处理塘,所述共生处理塘内栽种有水生植物、投放有功能藻类以及微生物搭载生物炭,所述水生植物、功能藻类以及微生物搭载生物炭上的功能微生物共同构成一草-藻-菌共生系统;

2.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:所述共生处理塘的水深为3m,水力停留时间为8h,水流速度为500m3/d,运行温度为20-25℃。

3.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:投放的所述尖尾栅藻、铜绿微囊藻和绿球藻的体积比为(1.5~2.0):(1.5~2.0):(1.5~2.0),投放量为50万个/l。

4.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:微生物搭载生物炭上的节杆菌:假单胞菌:微杆菌:酸微菌的数量比为(3~5):(3~4):(5~6):(5~7),所述微生物搭载生物炭的投放量为10kg/m3。

5.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:所述水生植物为湿生植物、挺水植物、浮叶植物、沉水植物中的多种。

6.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:所述微生物搭载生物炭的制备步骤为:将改性生物炭15~20g、1ml菌株、尿素2g、葡萄糖3.2g、氯化钠2.5g、磷酸氢二钾3g、加入到1l蒸馏水中,充分溶解后,加入醋酸酯淀粉和葡萄糖酸内酯,直至饱和,搅拌均匀后保持3~5h使其凝固,最后,将其制成同等体积大小的单位,并在室温下保存。

7.根据权利要求6所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:

8.根据权利要求7所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:所述纳米铁粉是指粒径在1nm~100nm之间的铁颗粒,所述竹醋液为去除焦油后的精制竹醋液。

9.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:所述共生处理塘内还设置有曝气系统和溶解氧监测设备,所述溶解氧监测设备实时监测水体的溶解氧动态,控制水体中的溶解氧在2.0~4.0mg/l。

10.根据权利要求1所述的基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,其特征在于:

技术总结

本发明属于污水处理领域,具体涉及一种基于藻菌共生系统的有机污染物去除方法,使有机污染物尾水流经共生处理塘,所述共生处理塘内栽种有水生植物、投放有功能藻类以及微生物搭载生物炭,所述水生植物、功能藻类以及微生物搭载生物炭上的功能微生物共同构成一草‑藻‑菌共生系统;所述功能藻类由尖尾栅藻、铜绿微囊藻和绿球藻混合组成,所述微生物搭载生物炭上的功能微生物由节杆菌、假单胞菌、微杆菌、酸微菌混合组成;本发明采用草‑藻‑菌共生系统来处理污水,能够获得很高的有机污染物去除率;三者共同作用互利共生有利于维持该共生系统的稳定,且整个系统易于构建;还能够降低了运行成本,避免了对环境造成二次污染。

技术研发人员:安刚建,张新意,郎祎,袁正璞,李翰文,杨长明,张翔

受保护的技术使用者:中铁四局集团有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!