一种生态型园林污水处理方法与流程

本申请涉及园林污水处理,更具体地说,涉及一种生态型园林污水处理方法。

背景技术:

1、随着城市化的不断发展和人们对生态环境的关注日益增加,园林绿地在城市规划和生活中的重要性日益凸显。然而,园林维护活动所产生的污水问题也愈发显著。这些污水包括来自浇水、清洗和其他园林维护活动的污水,其中包含大量有机物、营养盐、悬浮颗粒和其他污染物。

2、传统上,这些污水通常被直接排放到城市下水道系统中,或者经过简单的初步处理后排放到周边水体中,这种处理方式存在多重问题:首先,这些废水对城市下水道和自然水体造成污染,损害了生态系统的健康;其次,这种传统处理方式需要大量的水资源,不符合可持续性发展的原则;最后,传统处理方法的运营成本高,依赖于化学品的使用,会对环境造成负面影响。

3、为了解决这一问题,我们提出了一种生态型园林污水处理方法,该方法通过一系列环保和可持续的处理步骤,实现了高效的废水净化和资源回收,不仅具有出色的废水处理能力,还能降低对化学品的依赖,减少运营成本,并提供其他生态系统服务。

技术实现思路

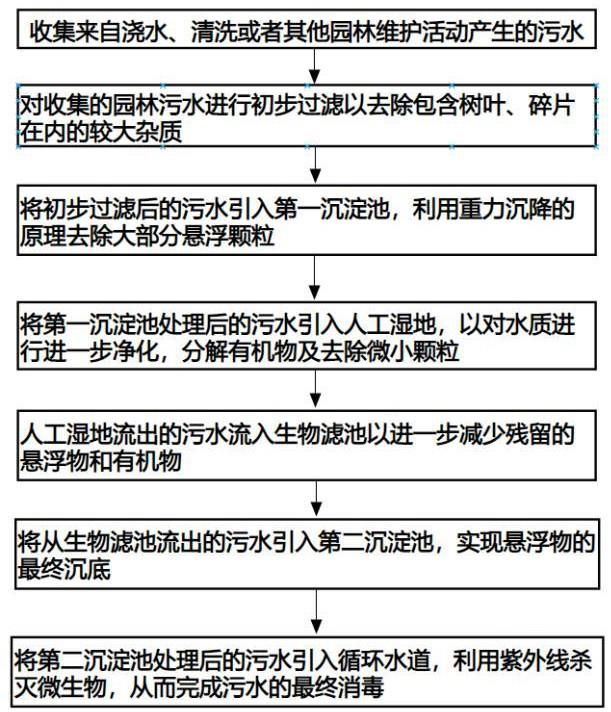

1、为了克服现有技术存在的一系列缺陷,本专利的目的在于针对上述问题,提供一种生态型园林污水处理方法,包括以下步骤。

2、收集来自浇水、清洗或者其他园林维护活动产生的污水。

3、对收集的园林污水进行初步过滤以去除包含树叶、碎片在内的较大杂质。

4、将初步过滤后的污水引入第一沉淀池,利用重力沉降的原理去除大部分悬浮颗粒。

5、将第一沉淀池处理后的污水引入人工湿地,以对水质进行进一步净化,分解有机物及去除微小颗粒。

6、人工湿地流出的污水流入生物滤池以进一步减少残留的悬浮物和有机物。

7、将从生物滤池流出的污水引入第二沉淀池,实现悬浮物的最终沉底。

8、将第二沉淀池处理后的污水引入循环水道,利用紫外线杀灭微生物,从而完成污水的最终消毒。

9、进一步的,在第一沉淀池的进水端、人工湿地的出水端、生物滤池出水端以及第二沉淀池出水端设置在线水质监测设备,监测项目包括ph、化学需氧量、生物需氧量、氨氮、总磷和悬浮物,根据监测结果评估实时的处理效果。

10、进一步的,气温较低时,通过地热对第一沉淀池、人工湿地、生物滤池及第二沉淀池进行加热,以防止结冰。

11、进一步的,当收集的污水超过第一沉淀池的处理限值时,初步过滤后污水流量的60%进入第一沉淀池,40%进入人工湿地,第一沉淀池出水与人工湿地出水按1:1的比例混合后进入生物滤池。

12、进一步的,当进入第一沉淀池的污水为酸性时,根据废水量加入适量粉末状碳酸钙并混合均匀,待反应完全后,静置4小时以待废水中的悬浮颗粒沉淀并析出产生的盐物质。

13、当进入第一沉淀池的污水为中性或稍碱性时,静置4小时以待废水中的悬浮颗粒沉淀即可。

14、进一步的,在人工湿地周围创造适宜的生态环境,以吸引和增加有益的微生物和昆虫。

15、人工湿地包括呈阶梯结构设置的预处理区、水生植物区和第三沉淀区,其中。

16、预处理区设置于人工湿地的入口处,用于进行初步的沉淀分离,以去除人工湿地进水中的较大悬浮物质,为后续处理做准备。

17、水生植物区中栽植适合当地气候条件的水生植物以便于吸收和降解水中的营养盐、有机物或者其他污染物,同时水生植物的根系用于截留悬浮颗粒。

18、第三沉淀区用于拦截水生植物区流出的较小悬浮颗粒,使固体物质沉降分离,使水质进一步提纯。

19、进一步的,水生植物区从上至下依次包括。

20、表层植被土壤:厚度为40cm,使用富含有机质的泥土或沃土,以支持水生植物的生长。

21、过渡层:厚度25cm,使用过渡性土壤,以确保水的平稳过渡。

22、过滤层:厚度50cm,使用细沙、砾石、矿物质或特制过滤材料,并掺入活性炭增强吸附性能,以去除水中的悬浮物、微小颗粒和有机物。

23、基底土壤层:厚度40cm,使用粗砾石、砾砂或砂砾混合物,用于提供最终沉淀和分布。

24、防渗层:紧贴基底土壤层的底部及人工湿地的侧壁设置,使用聚乙烯或其他防渗材料,以防止水渗透到地下水或环境中。

25、进一步的,水生植物区从前至后依次包括第一级湿地、第二级湿地和第三级湿地,其中。

26、第一级湿地选用香蒲、车前或者其他具有强大吸收能力的植被,以去除污水中的悬浮颗粒和有机物。

27、第二级湿地选用落羽杉或者黄瓜树,以吸收第一级湿地出水中的氮、磷或者其他营养盐。

28、第三级湿地种植莎草、芦苇以进一步深度净化水质。

29、第一级湿地、第二级湿地和第三级湿地之间设置分流装置,按照不同比例分配流量以实现负荷均衡。

30、水生植物应定期进行收割和轮作,避免过度积累营养物质影响效果。

31、根据水质监测结果,适时调整各级湿地面积比例及植被配置,保证出水水质达标。

32、进一步的,生物滤池从前至后依次包括。

33、前处理区域:以实现污水的过滤和沉淀。

34、后处理区域:包括氧化区和生物滤材料区,氧化区通过曝气方式增加污水中的溶解氧以为后续的生化反应提供所需氧源;生物滤材料区所用的生物滤材料为细菌和其他微生物的生长附着提供适宜的载体,以降解有机物及去除氮、磷或者其他营养盐污染物;生物滤材料区采用多级填充的过滤材料,按照从粗滤材到细滤材的顺序逐级过滤,相邻两种过滤材料之间设置曝气装置以持续补充溶解氧,满足后续生化反应的氧要求。

35、进一步的,循环水道设置在线紫外消毒系统,用于对循环水实时监测和消毒处理,确保出水符合微生物指标标准;在线紫外消毒系统采用太阳能发电设备为其提供电力供应。

36、与现有技术相比,本申请具有如下技术效果或优点。

37、1)本申请采用多级处理工艺对园林污水进行深度净化,出水质量高。处理系统设置沉淀池、人工湿地、生物滤池等生态化处理设备,避免产生二次污染。人工湿地模拟自然湿地生态系统,实现净化水质与恢复生态双重效果。

38、2)本申请通过多级处理协同作用,合理分配处理流量负荷,确保出水质量稳定达标。运行费用低,无需大量药剂和人工操作,维护简便。实现污水减量化、再利用与资源化,符合循环经济理念。

技术特征:

1.一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,在第一沉淀池的进水端、人工湿地的出水端、生物滤池出水端以及第二沉淀池出水端设置在线水质监测设备,监测项目包括ph、化学需氧量、生物需氧量、氨氮、总磷和悬浮物,根据监测结果评估实时的处理效果。

3.根据权利要求1所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,当进入第一沉淀池的污水为酸性时,根据废水量加入适量粉末状碳酸钙并混合均匀,待反应完全后,静置4小时以待废水中的悬浮颗粒沉淀并析出产生的盐物质;

4.根据权利要求1所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,在人工湿地周围创造适宜的生态环境,以吸引和增加有益的微生物和昆虫;

5.根据权利要求4所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,水生植物区从上至下依次包括:

6.根据权利要求5所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,水生植物区从前至后依次包括第一级湿地、第二级湿地和第三级湿地,其中:

7.根据权利要求1所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,生物滤池从前至后依次包括:

8.根据权利要求1所述的一种生态型园林污水处理方法,其特征在于,循环水道设置在线紫外消毒系统,用于对循环水实时监测和消毒处理,确保出水符合微生物指标标准;在线紫外消毒系统采用太阳能发电设备为其提供电力供应。

技术总结

本申请公开了一种生态型园林污水处理方法,属于园林污水处理技术领域。该污水处理方法包括以下步骤:收集来自浇水、清洗或者其他园林维护活动产生的污水;对收集的园林污水进行初步过滤以去除包含树叶、碎片在内的较大杂质;将初步过滤后的污水引入第一沉淀池,利用重力沉降的原理去除大部分悬浮颗粒;将第一沉淀池处理后的污水引入人工湿地,以对水质进行进一步净化,分解有机物及去除微小颗粒;人工湿地流出的污水流入生物滤池以进一步减少残留的悬浮物和有机物;将从生物滤池流出的污水引入第二沉淀池,实现悬浮物的最终沉底;将第二沉淀池处理后的污水引入循环水道,利用紫外线杀灭微生物,从而完成污水的最终消毒。

技术研发人员:陈军,陈锋,汪麟洲,管勇,殷世雨,王传锐,叶蓓蓓,雷玉梅,朱春亚,何仲夏,王刚强,张琳

受保护的技术使用者:辉县市碧森林业规划有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!