一种可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统

本技术属于地下水处理设备,具体涉及一种可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统。

背景技术:

1、为了满足生活饮用水的需要,开发利用地下水对于内陆缺水地区具有现实意义。但一些地方的地下水通常含有砷和氟,高浓度的砷氟水共存会引发砷氟联合中毒事件。

2、当前,国内外饮用水中除氟除砷的方法相似,比如吸附法。吸附法作为一种成本低、应用广泛且除氟除砷效果好的方法,在处理含氟含砷废水中一直发挥着重要作用,特别适用于小规模处理和不发达地区。现有的吸附法采用的吸附材料通常为活性炭、氧化铁、氧化铝和tio2等,这些吸附材料对砷和氟有一定的吸附作用,但吸附容量有限,并且适宜除氟的ph值范围通常较窄(5~6),增加了砷和氟共同去除难度。

3、雨水回灌是把地表径流雨水通过各种途径灌入地下,以平衡地下水环境。雨水回灌是生活饮用水的来源之一。但由于城镇环境因素和汇水面材料的影响,城镇雨水受到相当程度的污染并含有重金属等有毒有害物质,直接回灌势必污染地下水源,因此在雨水回灌前需要将地表径流雨水进行处理。

技术实现思路

1、本实用新型的主要目的在于提供一种可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,该系统能降低地下水砷、氟的浓度,防止砷氟联合中毒的发生,同时也能对地表径流雨水进行处理,提高生活饮用水的质量。

2、本实用新型所采用的技术方案是:

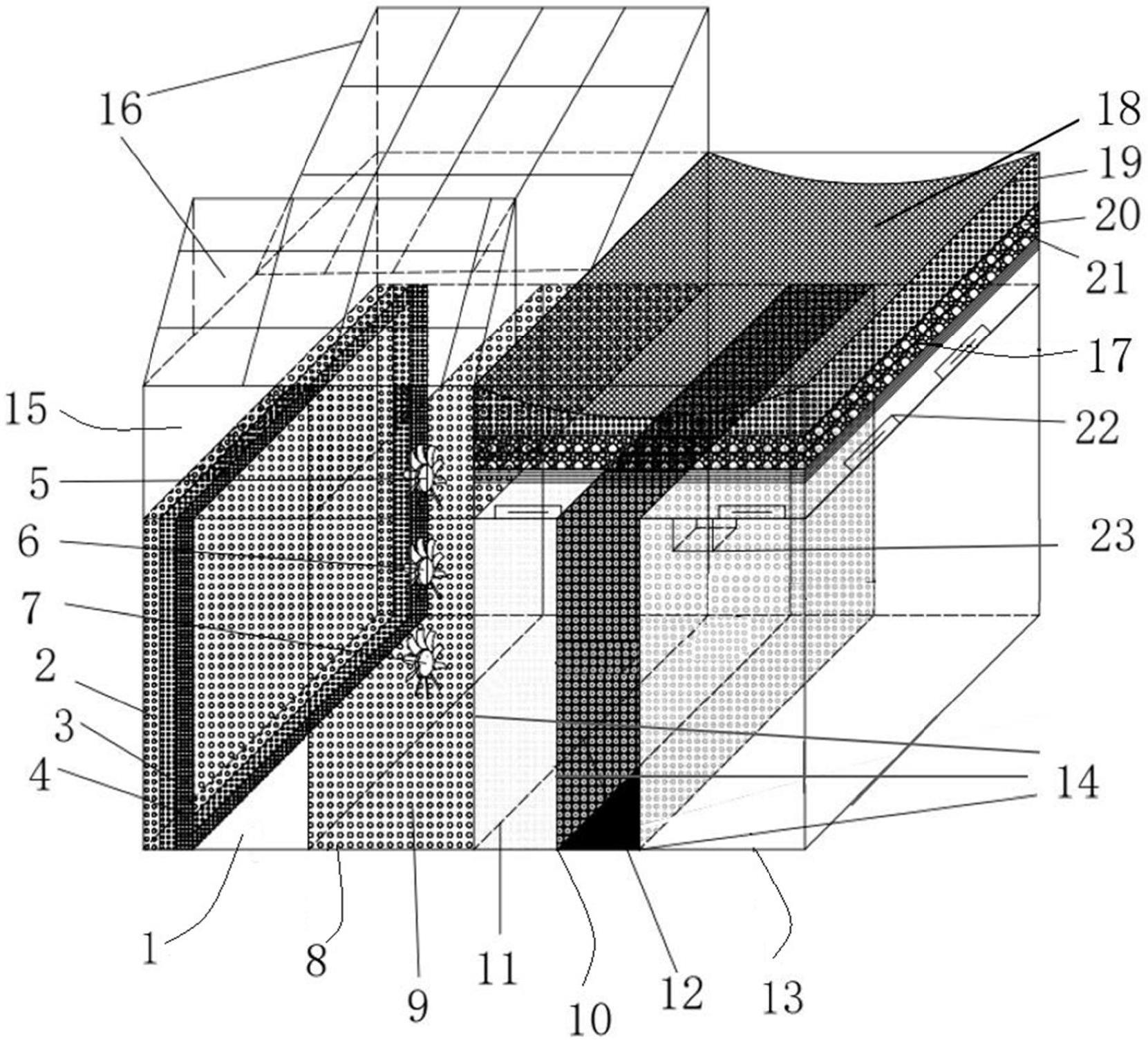

3、一种可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其包括地下净水装置和地上集水装置;

4、所述地下净水装置置于高砷、高氟地区家用水井旁,且所述地下净水装置垂直于地下水流动方向设置;其包括沿水流方向依次设置的预处理模块、地下水吸附模块、地下水过滤模块、后处理模块,各模块之间通过透水土工布隔开;所述地下水过滤模块包括依次设置的除氟滤料、除砷滤料;

5、所述地上集水装置置于地表上,其包括从上往下依次设置的收集模块、地上过滤模块、消毒模块、连接模块,所述连接模块与地下净水装置的后处理模块连通;

6、地下水依次经预处理模块、地下水吸附模块、地下水过滤模块、后处理模块后流入家用水井内;地表上的雨水依次经收集模块、地上过滤模块、消毒模块、连接模块后流入地下净水装置的后处理模块,然后流入家用水井内。

7、按上述方案,所述除氟滤料采用所述除砷滤料采用

8、按上述方案,所述地下水吸附模块包括均匀装填的吸附剂,所述吸附剂为复合吸附剂tla,复合吸附剂tla的粒径范围为0.1~1mm,填料厚度为0.25m~1m。tla为一种可以同时去除水中砷氟的高效复合吸附剂,以活性炭为基底,其上负载二氧化钛和氧化镧,吸附性能稳定,同时还可再生利用,不会对环境造成二次污染。

9、按上述方案,所述预处理模块包括沿水流方向依次设置大孔径pp棉、中孔径pp棉、小孔径pp棉,三层不同孔径pp棉的多层过滤设置能滤除地下水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质。

10、按上述方案,所述预处理模块还包括多个旋转机构,所述旋转机构包括叶轮转子和叶轮;所述叶轮转子安设在小孔径pp棉后;

11、叶轮转子通电后带动叶轮旋转,进而加速水流在模块间的流动及对后续模块的冲洗。

12、按上述方案,所述叶轮转子的旋转轴上安装有转速传感器,所述转速传感器与远程自动控制端通信连接,远程自动控制端通过控制旋转轴旋转速度来控制叶轮转子的转动速度,进而控制水流的流动速度。

13、按上述方案,所述旋转机构有3个,竖向设置为一列,分别在离底部高20cm、50cm、70cm处设置,旋转使得水流流速为0.1m/h~12m/h。

14、按上述方案,所述后处理模块为砂过滤或膜过滤;

15、当为砂过滤时,滤料为石英砂、无烟煤、陶粒或活性氧化铝,滤料粒径为0.4mm~2mm,滤料厚度为0.5m~1m;

16、当为膜过滤时,选用微滤膜、超滤膜或纳滤膜过滤。

17、按上述方案,所述收集模块包括不锈钢滤网;所述地上过滤模块包括从上往下依次设置的砾石层、细砂层、活性炭层;所述消毒模块包括若干紫外线消毒器,若干紫外线消毒器环设在活性炭层下;所述连接模块包括pp-r管,所述pp-r管的上端与消毒模块相连通,下端与地下净水装置的后处理模块连通。

18、按上述方案,所述可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统还包括地上储能装置,所述地上储能装置包括太阳能蓄电池,所述太阳能蓄电池的太阳能板朝向为正南偏西17-23°,倾角为43°-47°;太阳能蓄电池为预处理模块、消毒模块供电。

19、本实用新型的有益效果在于:

20、通过在高砷、高氟地区家用水井旁设置地下净水装置,以便降低地下水中的氟、砷浓度,从而防止砷氟联合中毒的发生,提高生活饮用水质量;

21、通过设置地上集水装置对地表径流雨水进行收集、过滤、消毒,从而使地表径流雨水能用于生活用水,节约了水资源;

22、通过地上集水装置实现吸附、过滤、消毒等多种功能,从而使地上集水装置具有优异除污效能;

23、通过地下净水装置的预处理模块、地下水吸附模块、地下水过滤模块、后处理模块便能同时去除地下水的砷、氟、重金属、细菌及病毒等其他污染物,使处理后的水体砷浓度小于0.01mg/l,氟浓度小于1mg/l,符合《生活饮用水卫生标准(gb5749-2006)》;

24、复合吸附剂tla能同时吸附砷与氟且吸附容量极高,完全吸附时间不到15分钟,吸附性能稳定,同时还可再生利用,除砷除氟高效、经济、环境友好;

25、通过地下净水装置对地下水污染采取原位修复,相较于异位修复技术,具有对含水层扰动小、针对性强、成本低、不易产生二次污染等优势;

26、通过设置地上集水装置使系统具备雨水收集及转存功能,可以最大面积地收集雨水,净化转存为地下水,提高水资源的可利用率;

27、本实用新型造价低,水质净化效果好、效率高,可广泛应用于高砷、高氟地区及缺水地区,应用前景良好;

28、通过设置地上储能装置,利用太阳能发电,节约了资源,降低了使用成本;

29、本实用新型可到达晴雨两用的效果,晴天时主要地下净水装置工作,地下水在自身水力梯度作用下流经地下净水装置,依次充分与四个模块进行物理、化学反应,有效去除地下水中的砷、氟等有毒有害元素,实现地下水的净化,同时地上储能装置,为地下净水装置的预处理模块中的叶轮转子供能,叶轮转子转动加速地下水的流动,可对地下水过滤模块进行冲洗,保证过滤效果;雨天启动地上集水装置,净化后的雨水通过导管(pp-r管)转存至地下;因此本实用新型不仅能实现地下水中砷、氟等的协同高效去除,而且能达到转存地下水、储存太阳能的晴雨两用的效果,经济高效,节能环保。

技术特征:

1.一种可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:包括地下净水装置和地上集水装置;

2.根据权利要求1所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述除氟滤料采用ch-32,所述除砷滤料采用-kl。

3.根据权利要求1所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述地下水吸附模块包括均匀装填的吸附剂,所述吸附剂为复合吸附剂tla,复合吸附剂tla的粒径范围为0.1~1mm,填料厚度为0.25m~1m。

4.根据权利要求1所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述预处理模块包括沿水流方向依次设置大孔径pp棉、中孔径pp棉、小孔径pp棉。

5.根据权利要求4所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述预处理模块还包括多个旋转机构,所述旋转机构包括叶轮转子和叶轮;所述叶轮转子安设在小孔径pp棉后;

6.根据权利要求5所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述叶轮转子的旋转轴上安装有转速传感器,所述转速传感器与远程自动控制端通信连接,远程自动控制端通过控制旋转轴旋转速度来控制叶轮转子的转动速度,进而控制水流的流动速度。

7.根据权利要求5或6所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述旋转机构有3个,竖向设置为一列,分别在离底部高20cm、50cm、70cm处设置,旋转使得水流流速为0.1m/h~12m/h。

8.根据权利要求1所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述后处理模块为砂过滤或膜过滤;

9.根据权利要求1所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述收集模块包括不锈钢滤网;所述地上过滤模块包括从上往下依次设置的砾石层、细砂层、活性炭层;所述消毒模块包括若干紫外线消毒器,紫外线消毒器环设在活性炭层下;所述连接模块包括pp-r管,所述pp-r管的上端与消毒模块相连通,下端与地下净水装置的后处理模块连通。

10.根据权利要求1所述的可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其特征在于:所述可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统还包括地上储能装置,所述地上储能装置包括太阳能蓄电池,所述太阳能蓄电池的太阳能板朝向为正南偏西17-23°,倾角为43°-47°;太阳能蓄电池为预处理模块、消毒模块供电。

技术总结

本技术公开了一种可用于雨水转存的地下水原位除砷除氟系统,其包括地下净水装置和地上集水装置;地下净水装置置于高砷、高氟地区家用水井旁,且所述地下净水装置垂直于地下水流动方向设置;其包括沿水流方向依次设置的预处理模块、地下水吸附模块、地下水过滤模块、后处理模块,各模块之间通过透水土工布隔开;所述地下水过滤模块包括依次设置的除氟滤料、除砷滤料;地上集水装置置于地表上,其包括从上往下依次设置的收集模块、地上过滤模块、消毒模块、连接模块,连接模块与地下净水装置的后处理模块连通。本技术能降低地下水砷、氟的浓度,防止砷氟联合中毒的发生,同时也能对地表径流雨水进行处理,提高生活饮用水的质量。

技术研发人员:许涵,赵楚瑄,左晓彤,张璐,张昕源,谢子轩

受保护的技术使用者:中国地质大学(武汉)

技术研发日:20230608

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!