一种气体制备装置及气体制备的控制方法与流程

本发明涉及气体制备领域,具体涉及一种气体制备装置及气体制备的控制方法。

背景技术:

1、在工业、医疗及实验室中,经常需要使用纯化后的某种气体,一般气体制备,会使用垂直的柱状反应罐或反应槽,特别是使用两种及以上液体混合反应制备气体时,多种液体由反应罐上方向下喷淋而下,多种液体在下落过程中混合反应,反应后的废液落入下方的回收槽中,生成的气体上升,由反应灌顶的气体收集口排出收集。此方法利用重力,下落过程中混合反应,且气体和废液自动分离回收,生产速度快,能耗少。但是,由于反应原液下落速度快,导致混合不充分,反应也无法充分,转换效率有待提高,气体上升过程中,和原液发生逆向对冲,导致气体湿度大,且对反应产生干扰。因此亟需一种气体制备装置,来克服现有技术中存在的上述问题。

技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明公开了一种气体制备装置,可以实现反应充分,且气体流动不会对原液混合反应产生干扰。

2、具体的,一种气体制备装置,包括:

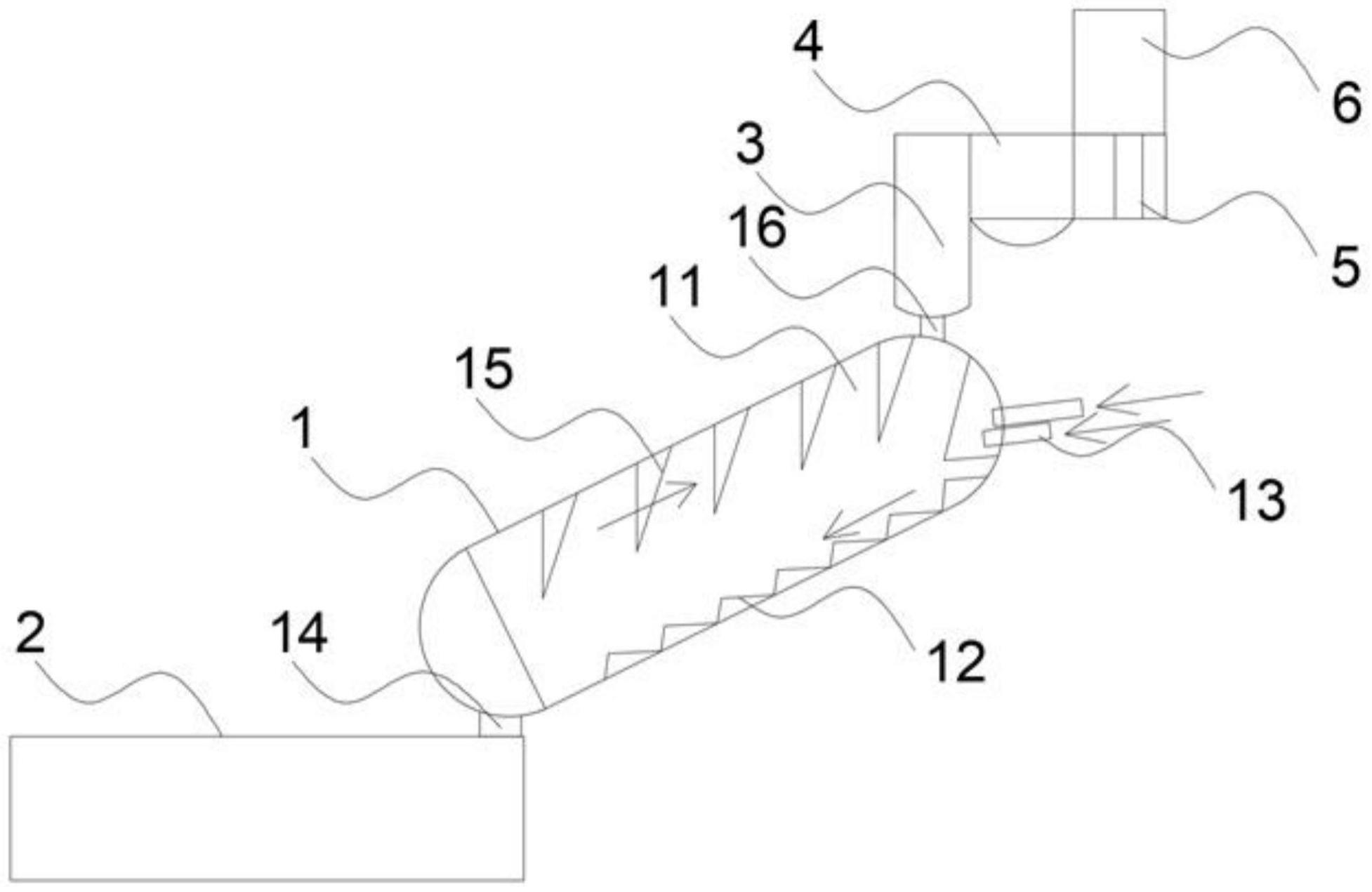

3、倾斜设置的反应器,所述反应器包括壳体和设于壳体内的反应腔室,所述反应腔室具有与水平面呈锐角的长轴线;所述反应器的上端设有气体收集出口,位于气体收集口的下方设有至少一个加料入口;所述反应器的下端设有废液回收口。

4、将反应腔室倾斜设置,这样创造性的使混合反应原液在反应腔室的下方内壁上流动混合,由自由落体改为在斜面上流动,速度降低,且更利于混合充分反应,同时生成的气体在反应腔室的上部空间流动,实现反应原液和气体的彻底分离,避免了二者相互干扰的弊端。

5、进一步的,所述反应腔室中轴线下方的内壁上依次设有多个混料结构。

6、进一步的,所述混料结构为阶梯状多个阶梯。

7、进一步的,所述阶梯的上表面具有多个凸起结构或相互连通的交叉沟槽结构,所述阶梯外沿的高度低于阶梯靠近反应腔室内壁的一侧。

8、进一步的,所述反应腔室内壁上部沿反应腔室长轴线依次设有多个冷凝组件。

9、进一步的,所述阶梯上表面设有混匀辊。

10、进一步的,所述气体制备装置反应腔室外还设有气体干燥塔,所述气体干燥塔的进气口与气体收集出口连接。

11、进一步的,所述气体干燥塔依次设有加热单元、冷凝单元和干燥剂单元。

12、进一步的,反应腔室中由下到上分段间隔设有多个用于检测气体浓度的传感器。

13、本发明还提供了一种气体制备的控制方法,包括以下步骤:

14、s1,设置一个倾斜的反应器,所述反应器包括壳体和设于壳体内的反应腔室,所述反应腔室具有与水平面呈锐角的长轴线;所述反应器的上端设有气体收集出口,位于气体收集口的下方设有至少一个加料入口;所述反应器的下端设有废液回收口;

15、s2,反应腔室中由下到上分段间隔设有多个用于检测气体浓度的传感器,位置最低的传感器检测到的气体浓度低于设定值时,无动作,高于设定值时,减小原液从加料入口的注入流量;其他位置的传感器,检测到的气体浓度低于设定值时,加大原液从加料入口的注入流量,高于设定值时,减小原液从加料入口的注入流量。

技术特征:

1.一种气体制备装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的气体制备装置,其特征在于,所述反应腔室中轴线下方的内壁上依次设有多个混料结构。

3.根据权利要求2所述的气体制备装置,其特征在于,所述混料结构为阶梯状多个阶梯。

4.根据权利要求3所述的气体制备装置,其特征在于,所述阶梯的上表面具有多个凸起结构或相互连通的交叉沟槽结构,所述阶梯外沿的高度低于阶梯靠近反应腔室内壁的一侧。

5.根据权利要求3所述的气体制备装置,其特征在于,所述反应腔室内壁上部沿反应腔室长轴线依次设有多个冷凝组件。

6.根据权利要求4所述的气体制备装置,其特征在于,所述阶梯上表面设有混匀辊。

7.根据权利要求3所述的气体制备装置,其特征在于,所述气体制备装置反应腔室外还设有气体干燥塔,所述气体干燥塔的进气口与气体收集出口连接。

8.根据权利要求7所述的气体制备装置,其特征在于,所述气体干燥塔依次设有加热单元、冷凝单元和干燥剂单元。

9.根据权利要求3所述的气体制备装置,其特征在于,反应腔室中由下到上分段间隔设有多个用于检测气体浓度的传感器。

10.一种气体制备的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

技术总结

本发明公开了一种气体制备装置及控制方法,包括:倾斜设置的反应器,所述反应器包括壳体和设于壳体内的反应腔室,所述反应腔室具有与水平面呈锐角的长轴线;所述反应器的上端设有气体收集出口,位于气体收集口的下方设有至少一个加料入口;所述反应器的下端设有废液回收口。将反应腔室倾斜设置,这样创造性的使混合反应原液在反应腔室的下方内壁上流动混合,由自由落体改为在斜面上流动,速度降低,且更利于混合充分反应,同时生成的气体在反应腔室的上部空间流动,实现反应原液和气体的彻底分离,避免了二者相互干扰的弊端。

技术研发人员:张德龙,李春风,戴梦德,托马斯 布特曼,许京海,孟二超,解传斌,杨晓敏,陆凡

受保护的技术使用者:威格科技(苏州)股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!