搅拌器及聚合釜的制作方法

本发明涉及化工设备,具体地涉及一种搅拌器。在此基础之上,还涉及一种聚合釜。

背景技术:

1、聚合釜是生产低密度高压聚乙烯(ldpe)的关键设备,聚合釜中形成的复杂非理想流动与反应过程密切相关,该流动不仅决定自由基聚合反应的速率和转化率,而且对产物的分子量分布以及长短支链分布有着重大影响。搅拌器又是聚合釜中的关键部件,它直接影响反应结果、产品质量和产量。

2、由于聚合釜的高度与直径比通常为9:1~15:1左右,搅拌器也是细长形,基本都是采用两叶片桨、四叶或六叶涡轮等多层组合式桨。由于搅拌器是细长形的,这就给聚合釜的中间轴承座的安装增加了难度。另外,一根搅拌器上设置3~4个支撑点,很难保证支撑点之间的同轴度,这也是轴承损坏的原因之一,增加了轴承的维护成本。

3、此外,搅拌器桨叶的选择是影响聚合釜中引发剂、自由基、单体、聚合物等物料温度分布以及浓度分布的关键,温度以及浓度微观混合不均匀进一步影响了长短支链的形成。并且,搅拌器通常使用实心轴,使得聚合釜内产生物料爬杆现象并减少釜内的流通截面积。

4、因此,亟需一种搅拌器以解决上述至少部分问题。

技术实现思路

1、本发明的目的是为了克服现有技术存在的聚合釜内物料混合不均匀的问题,提供一种搅拌器,该搅拌器具有能够均匀混合物料的优点。

2、为了实现上述目的,本发明一方面提供一种搅拌器,所述搅拌器包括沿竖直方向延伸的框架轴,所述框架轴包括由内向外依次同心布置的第一轴组以及第二轴组,所述第一轴组的外侧设置有螺旋延伸的第一螺带组,所述第二轴组的外侧设置有螺旋延伸的第二螺带组,所述第一螺带组与相应高度位置处的所述第二螺带组的旋向相反。

3、可选地,所述第一轴组包括沿周向均匀布置的多个第一圆钢,所述第二轴组包括沿周向均匀布置的多个第二圆钢。

4、可选地,所述第一轴组包括沿周向均匀布置的四个所述第一圆钢,所述第二轴组包括沿周向均匀布置的四个所述第二圆钢,且所述第一圆钢与所述第二圆钢一一对应地同相位布置。

5、可选地,所述框架轴包括从上至下间隔布置的多个支撑装置,各个所述支撑装置包括分别在水平方向延伸且相互垂直设置并具有相同高度的第一支撑板和第二支撑板,所述第一支撑板和所述第二支撑板连接于相对的两个所述第一圆钢之间。

6、可选地,所述框架轴包括从上至下间隔布置的多个连接板,所述连接板连接于相邻的所述第一圆钢和所述第二圆钢之间,所述连接板与所述支撑装置的高度相同,所述连接板与所述支撑装置的上表面平齐。

7、可选地,所述第一螺带组和/或所述第二螺带组在相邻的两个所述支撑装置之间的延伸高度为一个螺距。

8、可选地,所述框架轴包括水平延伸的节流板,所述节流板在径向上延伸至所述第二轴组的外侧,其中,所述第一轴组位于所述节流板上方的高度与所述第一轴组位于所述节流板下方的高度相同,并且/或者,所述第二轴组位于所述节流板上方的高度与所述第二轴组位于所述节流板下方的高度相同。

9、可选地,至少一组所述第二螺带组位于所述节流板上方并设置为单头螺带或双头螺带。

10、可选地,所述搅拌器包括设置于所述框架轴顶部的上轴以及设置于所述框架轴底部的下轴。

11、可选地,所述第一轴组的外侧设置有沿竖直方向间隔布置的多组所述第一螺带组,所述第二轴组的外侧设置有沿竖直方向间隔布置的多组所述第二螺带组,相邻的两组所述第一螺带组的旋向相反,相邻的两组所述第二螺带组的旋向相反。

12、可选地,由上至下的第一组所述第一螺带组和/或第一组所述第二螺带组的延伸高度为二分之一或四分之一螺距,并且/或者,由上至下的最后一组所述第一螺带组和/或最后一组所述第二螺带组的延伸高度为二分之一或四分之一螺距。

13、可选地,所述第一螺带组包括第一内螺带和第二内螺带,所述第一内螺带和所述第二内螺带的起点在同一水平面并相隔180°;所述第二螺带组包括第一外螺带和第二外螺带,所述第一外螺带和所述第二外螺带的起点在同一水平面并相隔180°,所述第一内螺带和所述第一外螺带的起点在同一水平面并相隔90°。

14、本发明另一方面提供一种聚合釜,所述聚合釜包括筒体以及根据上述的搅拌器,所述搅拌器同轴地设置于所述筒体内。

15、本发明再一方面提供一种聚合釜,所述聚合釜包括筒体、轴承座、圆锥帽、电机以及根据上述的搅拌器,所述轴承座、所述圆锥帽以及所述搅拌器分别同轴地设置于所述筒体内,所述电机连接于所述上轴,所述下轴通过套设于所述下轴外侧的轴承连接于所述轴承座,所述圆锥帽连接于所述下轴的底部。

16、通过上述技术方案,本发明中将第一螺带组和第二螺带组设置为相反的旋向,使得搅拌器在旋转工作时物料在螺带间沿相反的方向流动,形成竖向环流并在局部微混合,消除了反应死区,物料间形成的撞击能够击碎大胶团和大分子团,使长链破碎,进而提高产品质量。

技术特征:

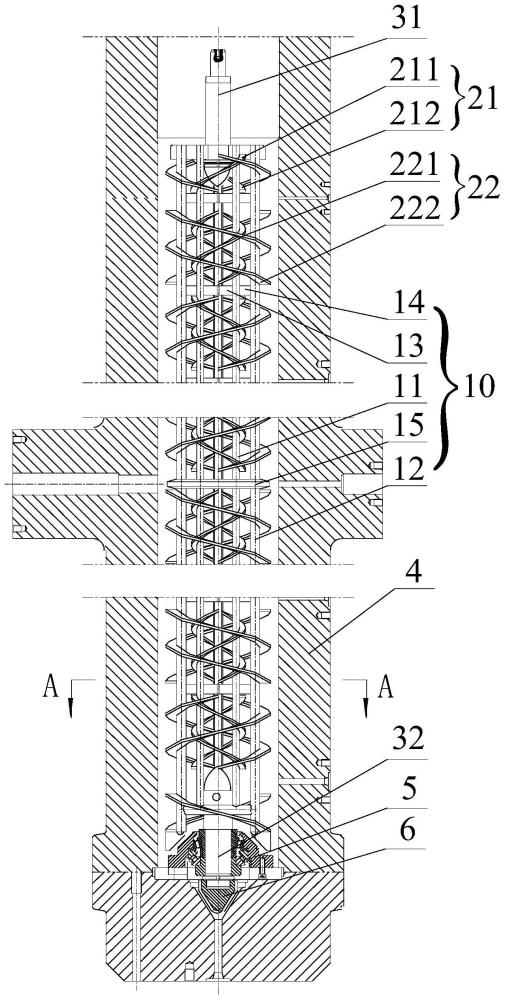

1.一种搅拌器,其特征在于,所述搅拌器包括沿竖直方向延伸的框架轴(10),所述框架轴(10)包括由内向外依次同心布置的第一轴组(11)以及第二轴组(12),所述第一轴组(11)的外侧设置有螺旋延伸的第一螺带组(21),所述第二轴组(12)的外侧设置有螺旋延伸的第二螺带组(22),所述第一螺带组(21)与相应高度位置处的所述第二螺带组(22)的旋向相反。

2.根据权利要求1所述的搅拌器,其特征在于,所述第一轴组(11)包括沿周向均匀布置的多个第一圆钢(111),所述第二轴组(12)包括沿周向均匀布置的多个第二圆钢(121)。

3.根据权利要求2所述的搅拌器,其特征在于,所述第一轴组(11)包括沿周向均匀布置的四个所述第一圆钢(111),所述第二轴组(12)包括沿周向均匀布置的四个所述第二圆钢(121),且所述第一圆钢(111)与所述第二圆钢(121)一一对应地同相位布置。

4.根据权利要求3所述的搅拌器,其特征在于,所述框架轴(10)包括从上至下间隔布置的多个支撑装置(13),各个所述支撑装置(13)包括分别在水平方向延伸且相互垂直设置并具有相同高度的第一支撑板(131)和第二支撑板(132),所述第一支撑板(131)和所述第二支撑板(132)连接于相对的两个所述第一圆钢(111)之间。

5.根据权利要求4所述的搅拌器,其特征在于,所述框架轴(10)包括从上至下间隔布置的多个连接板(14),所述连接板(14)连接于相邻的所述第一圆钢(111)和所述第二圆钢(121)之间,所述连接板(14)与所述支撑装置(13)的高度相同,所述连接板(14)与所述支撑装置(13)的上表面平齐,并且/或者,所述第一螺带组(21)和/或所述第二螺带组(22)在相邻的两个所述支撑装置(13)之间的延伸高度为一个螺距。

6.根据权利要求1所述的搅拌器,其特征在于,所述框架轴(10)包括水平延伸的节流板(15),所述节流板(15)在径向上延伸至所述第二轴组(12)的外侧,其中,

7.根据权利要求6所述的搅拌器,其特征在于,至少一组所述第二螺带组(22)位于所述节流板(15)上方并设置为单头螺带或双头螺带。

8.根据权利要求1所述的搅拌器,其特征在于,所述搅拌器包括设置于所述框架轴(10)顶部的上轴(31)以及设置于所述框架轴(10)底部的下轴(32)。

9.根据权利要求1所述的搅拌器,其特征在于,所述第一轴组(11)的外侧设置有沿竖直方向间隔布置的多组所述第一螺带组(21),所述第二轴组(12)的外侧设置有沿竖直方向间隔布置的多组所述第二螺带组(22),相邻的两组所述第一螺带组(21)的旋向相反,相邻的两组所述第二螺带组(22)的旋向相反。

10.根据权利要求9所述的搅拌器,其特征在于,由上至下的第一组所述第一螺带组(21)和/或第一组所述第二螺带组(22)的延伸高度为二分之一或四分之一螺距,并且/或者,由上至下的最后一组所述第一螺带组(21)和/或最后一组所述第二螺带组(22)的延伸高度为二分之一或四分之一螺距。

11.根据权利要求1所述的搅拌器,其特征在于,所述第一螺带组(21)包括第一内螺带(211)和第二内螺带(212),所述第一内螺带(211)和所述第二内螺带(212)的起点在同一水平面并相隔180°;所述第二螺带组(22)包括第一外螺带(221)和第二外螺带(222),所述第一外螺带(221)和所述第二外螺带(222)的起点在同一水平面并相隔180°,所述第一内螺带(211)和所述第一外螺带(221)的起点在同一水平面并相隔90°。

12.一种聚合釜,其特征在于,所述聚合釜包括筒体(4)以及根据权利要求1-11中任意一项所述的搅拌器,所述搅拌器同轴地设置于所述筒体(4)内。

13.一种聚合釜,其特征在于,所述聚合釜包括筒体(4)、轴承座(5)、圆锥帽(6)、电机以及根据权利要求8所述的搅拌器,所述轴承座(5)、所述圆锥帽(6)以及所述搅拌器分别同轴地设置于所述筒体(4)内,所述电机连接于所述上轴(31),所述下轴(32)通过套设于所述下轴(32)外侧的轴承连接于所述轴承座(5),所述圆锥帽(6)连接于所述下轴(32)的底部。

技术总结

本发明涉及化工设备技术领域,公开了一种搅拌器及聚合釜。所述搅拌器包括沿竖直方向延伸的框架轴(10),所述框架轴(10)包括由内向外依次同心布置的第一轴组(11)以及第二轴组(12),所述第一轴组(11)的外侧设置有螺旋延伸的第一螺带组(21),所述第二轴组(12)的外侧设置有螺旋延伸的第二螺带组(22),所述第一螺带组(21)与相应高度位置处的所述第二螺带组的旋向相反。通过上述技术方案,本发明中将第一螺带组和第二螺带组设置为相反的旋向,使得搅拌器在旋转工作时物料在螺带间沿相反的方向流动,形成竖向环流并在局部微混合,消除了反应死区,物料间形成的撞击能够击碎大胶团和大分子团,使长链破碎,进而提高产品质量。

技术研发人员:成卫戍,孟明,卢昌存,李国华,唐毕余

受保护的技术使用者:中国石油化工股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/4/22

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!