一体式聚羧酸母液生产设备的制作方法

本技术涉及化工反应器,具体涉及一体式聚羧酸母液生产设备。

背景技术:

1、聚羧酸是一种减水剂,在建筑工程中具有广泛的应用,其成品一般制成干粉或母液状态。与聚羧酸干粉不同,聚羧酸母液含水量高,呈液态,其生产设备包括反应釜、原料储罐、空气压缩机、离心泵等。目前,此类设备均为分体式结构,即各单元独立安装,采用管路连接,这种模式虽能满足反应要求,但占用空间较大,需车间内安装,很难转移生产场所。

技术实现思路

1、本实用新型旨在针对现有技术的技术缺陷,提供一体式聚羧酸母液生产设备,以解决目前,聚羧酸母液的常规生产设备为分体式结构,不仅占用空间较大,而且需车间内安装,很难转移生产场所等技术问题。

2、为实现以上技术目的,本实用新型采用以下技术方案:

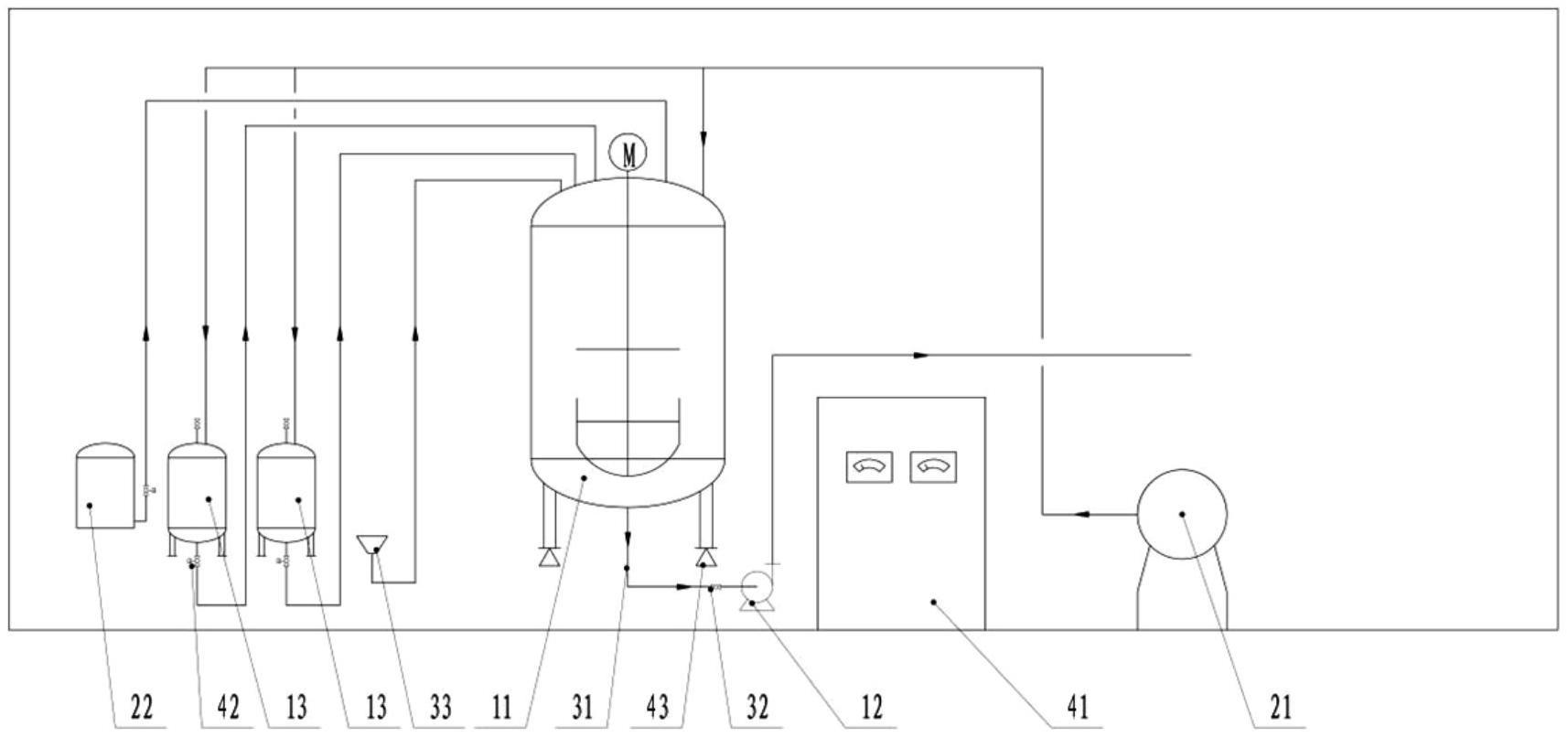

3、一体式聚羧酸母液生产设备,包括反应釜,离心泵,原料罐,空气压缩机,循环水罐,气力输送机,称重传感器,其中,反应釜搭载于称重传感器上,在反应釜上连接有排放管,在所述排放管上设置有离心泵,空气压缩机分别通过管路与反应釜和原料罐相连接,原料罐通过进料管与反应釜相连接,循环水罐和气力输送机分别通过管路与反应釜相连接。

4、作为优选,反应釜、离心泵、原料罐、空气压缩机、循环水罐、气力输送机、称重传感器均安装于同一主体框架上。

5、作为优选,在所述主体框架上还安装有控制柜。

6、作为优选,在所排放管上设置有手动阀门。

7、作为优选,在所述进料管上设置有自控阀门。

8、作为优选,所述主体框架呈长方体形状。

9、在以上技术方案中,反应釜、离心泵、原料罐共同构成本实用新型的反应部分;空气压缩机、循环水罐共同构成本实用新型的公用工程设备部分;管道、手动阀门、气力输送机共同构成本实用新型的输送部分;控制柜、自控阀门、称重传感器共同构成本实用新型的控制部分;主体框架为本实用新型的承载结构,用于安装各个单元。

10、本实用新型可通过触摸屏控制,根据仪表上的温度、压力数据、重量,调节反应釜进料量和泵的流量,实现反应速度的控制。

11、在本实用新型中,核心设备是反应釜、原料储罐、空气压缩机、离心泵,电气控制柜。反应釜内物料反应温度为40-60℃,物料为液态,通过离心泵和管道输送。固体料由真空全自动上料机投入反应釜,通过釜内电加热升温后融化,液体料通过泵送入反应釜。工作人员通过操作电气控制柜上的控制面板进行生产操作。

12、本实用新型提供了一种一体式聚羧酸母液生产设备。该技术方案采用小型化设备构建反应体系,同时在安装结构上进行了集成化改良。具体来看,本实用新型采用独立的主体框架作为承载结构,将反应釜、离心泵、原料储罐、电气控制柜等单元集成于主体框架上,整体装配后是一个能满足常见汽车运输的一体式设备,便于整体转运。本实用新型采用集成式结构,无需车间内安装,而且便于运输和转移。本实用新型的设计灵活多样,方便转移生产场所,很好满足生产工地的需求。而且,还可引入自动化控制,从而节省人力物力,减少实验人员的工作量。

技术特征:

1.一体式聚羧酸母液生产设备,其特征在于包括反应釜(11),离心泵(12),原料罐(13),空气压缩机(21),循环水罐(22),气力输送机(33),称重传感器(43),其中,反应釜(11)搭载于称重传感器(43)上,在反应釜(11)上连接有排放管,在所述排放管上设置有离心泵(12),空气压缩机(21)分别通过管路与反应釜(11)和原料罐(13)相连接,原料罐(13)通过进料管与反应釜(11)相连接,循环水罐(22)和气力输送机(33)分别通过管路与反应釜(11)相连接。

2.根据权利要求1所述的一体式聚羧酸母液生产设备,其特征在于,反应釜(11)、离心泵(12)、原料罐(13)、空气压缩机(21)、循环水罐(22)、气力输送机(33)、称重传感器(43)均安装于同一主体框架上。

3.根据权利要求2所述的一体式聚羧酸母液生产设备,其特征在于,在所述主体框架上还安装有控制柜(41)。

4.根据权利要求3所述的一体式聚羧酸母液生产设备,其特征在于,在所排放管上设置有手动阀门(32)。

5.根据权利要求4所述的一体式聚羧酸母液生产设备,其特征在于,在所述进料管上设置有自控阀门(42)。

6.根据权利要求5所述的一体式聚羧酸母液生产设备,其特征在于,所述主体框架呈长方体形状。

技术总结

本技术提供了一种一体式聚羧酸母液生产设备。该技术方案采用小型化设备构建反应体系,同时在安装结构上进行了集成化改良。具体来看,本技术采用独立的主体框架作为承载结构,将反应釜、离心泵、原料储罐、电气控制柜等单元集成于主体框架上,整体装配后是一个能满足常见汽车运输的一体式设备,便于整体转运。本技术采用集成式结构,无需车间内安装,而且便于运输和转移。本技术的设计灵活多样,方便转移生产场所,很好满足生产工地的需求。而且,还可引入自动化控制,从而节省人力物力,减少实验人员的工作量。

技术研发人员:宋君,徐春辉,梁浩原,李乐,孔文豪,王庆才,王和

受保护的技术使用者:山东博克工业装备有限公司

技术研发日:20230424

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!