偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜及其制备方法

本发明属于含能材料领域,涉及一种偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜及其制备方法。

背景技术:

1、富氮含能材料主要是指含氮量达到20%以上的氮杂环类化合物。相比传统的含能材料,富氮含能材料结构中存在大量的n-n健、c-n键以及环张力,通常具有高正生成焓、高密度、高安定性以及优异的爆轰性能。富氮含能材料分子中的高氮、低碳含量使其更容易实现氧平衡,且分解产物主要为清洁无害的氮气,是一类极具应用前景的绿色高能量密度材料。

2、5,5’-偶氮四唑是一种结合了偶氮键的双环四唑类富氮含能材料。将偶氮键引入四唑分子结构中,不仅能够有效提高氮含量(氮含量高达84.3%),增加生成焓,同时分子内拥有更大的π体系,可以增强结构稳定性。5,5’-偶氮四唑成环氮原子上的孤对电子易与cu2+、zn2+、ag+等过渡金属离子相结合,形成偶氮四唑过渡金属配位物。此类含能金属配合物一般感度较高,输出威力大,分解产物绿色、残渣量少,可作为绿色环保起爆药。目前这类物质的合成普遍采用了强化学氧化剂、强化学还原剂以及添加剂等,具有合成操作繁琐、选择性低、反应安全性不足等缺点,且合成的产物以粉体形式存在,后期应用时需要以压装方式装填,其流散性和感度问题较为突出。因此,亟需开展偶氮四唑过渡金属配位物的原位合成新方法研究。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种制备过程简单安全、反应性能高效可控的偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜及其制备方法。

2、实现本发明目的的技术解决方案为:

3、偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜的制备方法,采用电化学方法,具体步骤如下:

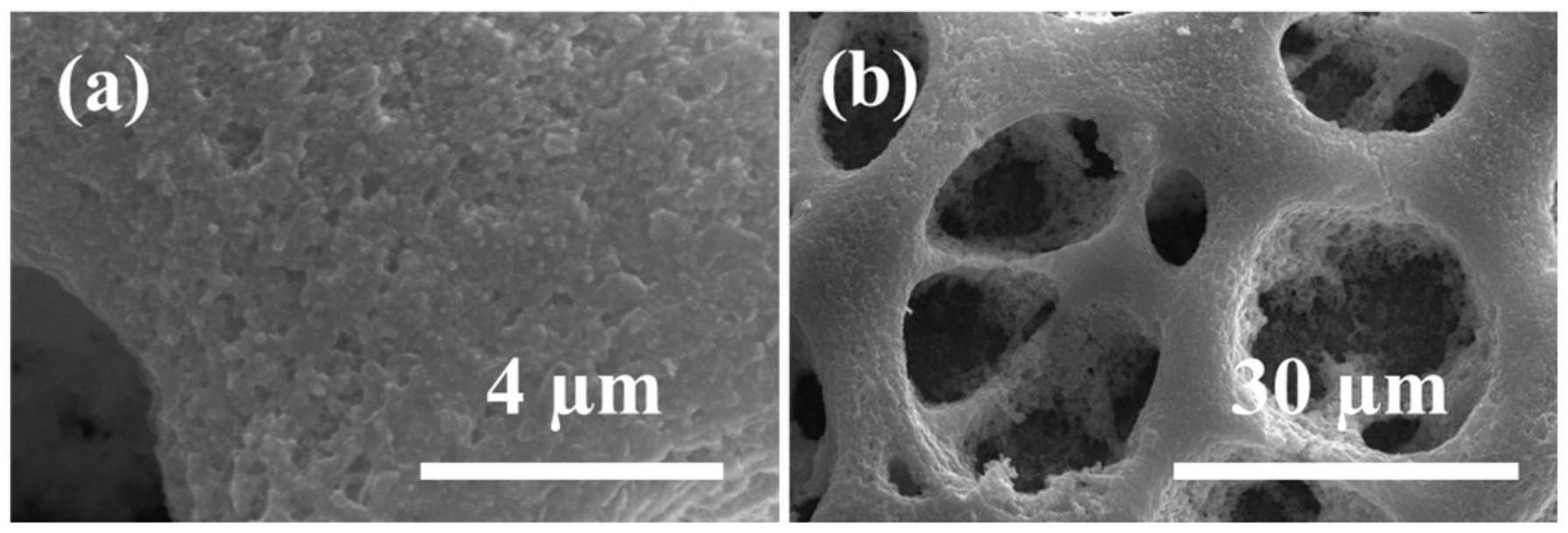

4、以三维多孔过渡金属薄膜为前驱体,可溶性5,5’-偶氮四唑盐溶液为电解液,在通电条件下过渡金属薄膜在阳极发生电化学反应,反应结束后,干燥,得到偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜。

5、本发明中,所述的三维多孔过渡金属薄膜为含能材料领域常规使用的多孔过渡金属薄膜,例如多孔cu、ag、co或zn薄膜等。三维多孔过渡金属薄膜根据现有方法制备,在本发明具体实施方式中,采用电化学氢气泡法制备。

6、本发明中,所述的可溶性5,5’-偶氮四唑盐溶液为5,5’-偶氮四唑钠、5,5’-偶氮四唑钾、5,5’-偶氮四唑铵等水溶液,浓度优选为0.01~0.04mol/l。

7、本发明中,所述的通电条件为恒电流模式或恒电压模式。采用恒电流模式时,反应电流密度优选为1~5ma/cm2,反应时间优选为200~800s。

8、本发明提供上述制备方法制得的偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜。

9、本发明与现有技术相比,具有以下优点:

10、(1)电化学方法利用清洁高效电子来完成氧化还原过程,且采用水溶液体系,反应温和,确保了反应过程的高安全性;

11、(2)通过调节电流密度及反应时间,可以精确调控反应程度,进而实现产物组成及性能的可控调节;

12、(3)便于在基底等电极材料上原位集成,利于原位装药,操作安全性高。

技术特征:

1.偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,三维多孔过渡金属薄膜为三维多孔cu薄膜、三维多孔ag薄膜、三维多孔co薄膜或三维多孔zn薄膜。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,三维多孔过渡金属薄膜采用电化学氢气泡法制备。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,可溶性5,5’-偶氮四唑盐溶液为5,5’-偶氮四唑钠、5,5’-偶氮四唑钾或5,5’-偶氮四唑铵水溶液。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,可溶性5,5’-偶氮四唑盐溶液的浓度为0.01~0.04mol/l。

6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,通电条件为恒电流模式或恒电压模式。

7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,采用恒电流模式时,反应电流密度为1~5ma/cm2,反应时间为200~800s。

8.如权利要求1~7任一所述的制备方法制得的偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜。

技术总结

本发明公开了一种偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜及其制备方法。所述方法以三维多孔过渡金属薄膜为前驱体,以可溶性偶氮四唑盐溶液为电解液,通过电化学反应制得偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜。本发明采用电化学方法,制备过程简单高效、安全可控,便于原位装药,可操作性强;偶氮四唑过渡金属配合物含能薄膜具有含氮量高、输出能量大、产物绿色环保等优势,且通过调控电流密度、反应时间等高效调控含能薄膜能量、感度等性能,在起爆药、气体发生剂等领域具有显著应用价值。

技术研发人员:张文超,俞春培,王嘉鑫,陈俊宏,喻悦,顾伯南,韩忠博,鲍明昊,李泽鉴

受保护的技术使用者:南京理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!