电解槽梯度分区点阵流场结构的制作方法

本发明属于电解制氢,具体涉及一种电解槽梯度分区点阵流场结构。

背景技术:

1、由于传统化石能源对环境和气候造成的巨大影响,开发新能源技术迫在眉睫。氢能作为一种清洁高效的可再生能源,是替代传统化石燃料的最有潜力的能源载体。如今,电解水制氢技术发展较为成熟,美国通用公司在20世纪70年代研制出了质子交换膜电解槽,目前主要有质子交换膜电解制氢、碱性电解制氢和固体氧化物电解制氢三种形式,而质子交换膜因为良好的机械性能和电化学性能被广泛应用。

2、随着水电解制氢技术的不断发展及电解槽规模的扩大,电解水工作过程中出现的电解质分布不均、电解槽内局部温度过高、出入口温差较大和电极材料老化等问题限制了电解槽的性能。因此,目前的研究方向主要从催化剂、双极板设计等方面进行,以降低成本并提高电解槽的效率。

3、双极板是电解槽的主要部件之一,理想的流道设计能够均匀分配电解质、强化传质过程、减小出入口温差以及为水电解过程提供最佳的热传导路径等。传统的平行流场、蛇形流场和螺旋流场得到了广泛的应用,但仍具有一定的不足之处,如:平行流场中各通道流速分布不均、压差较小,会导致较差的流动性;蛇形流场在流动过程中会在弯道处产生气液堆积;螺旋流场在边缘处较低的流速不利于产氢。

4、因此,为了提高电解槽工作效率,需要设计合理的流场结构以降低流动阻力,改善电解质与温度分布均匀性,减小出入口压降。

技术实现思路

1、针对上述现有技术存在的问题,本发明的目的在于提供一种缩短流动路径、有利于流场内气体快速排出、实现反应物浓度与电流密度均匀分布、增强传质以提高电极利用效率的电解槽梯度分区点阵流场结构。

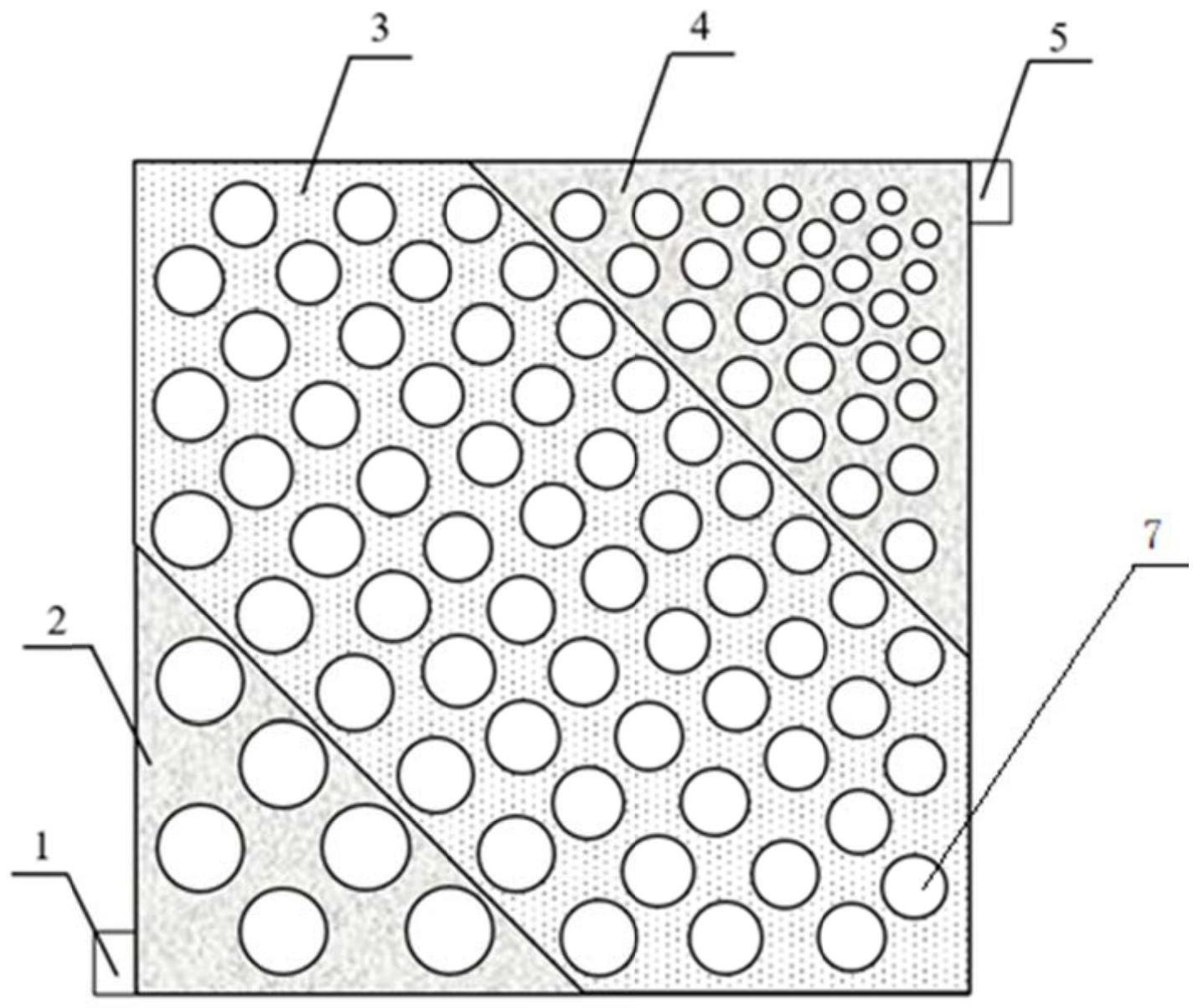

2、为达到上述目的,本发明采用以下技术方案予以实现:包括厚度依次递减的电解液流入区、活性反应区和产物排出区组成的双极板本体,在双极板本体对角上的设置有与电解液流入区相连通的电解液入口、与产物排出区相连通的产物出口,在双极板本体上设置有若干关于电解液入口、产物出口对角线对称的柱状肋,相邻柱状肋之间形成与电解液入口、产物出口相连通的电解液流道,且位于电解液流入区、活性反应区和产物排出区的柱状肋的半径依次递减,活性反应区中同一排的柱状肋半径相等,而沿来流方向其半径梯度依次减小且柱状肋数量增多,电解液流道流动分支数和总流动截面积逐渐增大,在对角线位置采用了顺排与叉排相结合的方式,产物排出区中柱状肋的半径继续梯度减小,以对角线作为对称轴,靠近出口处的流动截面积a2-a2始终大于靠近入口处a1-a1的流动截面积。

3、所述的柱状肋为圆柱状肋、菱形状肋、方形状肋或三角形状肋。

4、本发明的电解液流入区内部的柱状肋关于出入口对角线对称,流动分支数较少且流动的体积空间较大,能够保证电解液以较快的流速进入流道后与电极上更多的活性位点充分接触;

5、活性反应区中同一排的圆柱肋半径相等,并且关于出入口对角线方向呈对称分布,而沿出入口方向其半径梯度减小,而肋数量增多,流动分支数和总流动面积逐渐增大,该区域流道厚度与流入区相比有所减小。在流场边缘及拐角位置预留合适的流道宽度以防止气流堵塞;

6、活性反应区为电化学反应充分进行的区域,在对角线位置采用了顺排与叉排相结合的方式,有效增加了流体的扰动,并增强传质过程。该区域出现气液两相流时将导致流体的体积流量增大,非反应相覆盖活性位点,而减小流道厚度有利于产生向下的挤压作用,从而减小反应物与活性位点间的传质阻力。

7、产物排出区中圆柱肋的半径继续梯度减小,厚度在三个区域中最薄,该区域的反应物浓度较低,产物积聚在此会以较大速度排出。通过减小柱状肋的半径有利于增多流动分支,使产物的速度分布均匀,防止局部流速与压力过大;同时进一步减小流道厚度能够增强流场与电极间的传质,促进产物的快速排出。以对角线作为对称轴,靠近出口处的流动截面积始终大于对称位置的截面积,能够有效降低出入口压降。

8、柱状肋的半径大小、肋之间的间距和流场厚度方向的梯度变化也可在合理范围内进行调整,并可进行叉排与顺排,以改变反应物流动路径与传输阻力的大小。

9、由以上技术方案可见,本发明具有以下优点:

10、1、沿流场出入口方向对圆柱肋进行疏密渐变的排布,靠近出口位置的流动截面积均大于沿对角线对称的入口位置附近的流动截面积,在缩短流动路径、降低浓度损失的同时,能够有效减小出入口压降;

11、2、对流场划分为流入区、反应区和排出区三个区域,并且在厚度方向梯度减小,流入区保证了电解液快速流入流道,反应区增强了物质传输过程,提高了电化学反应速率,排出区的多流道分支能够促进流速分布均匀,出现气液两相流时,避免气体大面积聚集而覆盖活性位点,有效提高了反应物浓度分布与电流密度分布均匀性;

12、3、该结构与传统点阵流场和蛇形流场相比,各流道分支的平均速度有所提升且出口处速度分布更加均匀,避免了局部流速和压力过大,流场内几乎不存在堵塞及形成的死区,逐渐变化的流动截面积有利于增强传质过程,最终提升了电极利用效率与电池性能。

技术特征:

1.一种电解槽梯度分区点阵流场结构,其特征在于:包括厚度依次递减的电解液流入区(2)、活性反应区(3)和产物排出区(4)组成的双极板本体(6),在双极板本体(6)对角上的设置有与电解液流入区(2)相连通的电解液入口(1)、与产物排出区(4)相连通的产物出口(5),在双极板本体(6)上设置有若干关于电解液入口(1)、产物出口(5)对角线对称的柱状肋(7),相邻柱状肋(7)之间形成与电解液入口(1)、产物出口(5)相连通的电解液流道,且位于电解液流入区(2)、活性反应区(3)和产物排出区(4)的柱状肋(7)的半径依次递减,活性反应区(3)中同一排的柱状肋半径相等,而沿来流方向其半径梯度依次减小且柱状肋数量增多,电解液流道流动分支数和总流动截面积逐渐增大,在对角线位置采用了顺排与叉排相结合的方式,产物排出区(4)中柱状肋的半径继续梯度减小,以对角线作为对称轴,靠近出口处的流动截面积a2-a2始终大于靠近入口处a1-a1的流动截面积。

2.根据权利要求1所述的电解槽梯度分区点阵流场结构,其特征在于:柱状肋(7)为圆柱状肋、菱形状肋、方形状肋或三角形状肋。

技术总结

本发明公开一种电解槽梯度分区点阵流场结构,该流场沿出入口方向的圆柱肋进行疏密渐变、划分功能区且厚度上采用梯度减小的方式。反应物沿对角线方向流动有效缩短流动路径,降低了浓度损失,出口流动截面积的增大有效降低了出入口压降;同时,对于流场内涉及气液两相流的电解槽而言,沿厚度方向的梯度减小能够减缓气液体积流量增大后导致的活性位点被非反应相覆盖问题,从而促进反应物向电极内的扩散传质,提高流道内的平均流速,避免气泡堵塞与死区的形成;出口处的多条流动分支一方面保证了产物均匀分散,防止局部流速和压力过大,另一方面促进了电极表面电流密度与气液分布的均匀性,最终提升电极利用效率与电池性能。

技术研发人员:李印实,李博铮

受保护的技术使用者:陕西清能动力科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!