一种软硬不均偏压地层严重大变形支护结构的制作方法

本技术涉及隧道支护领域,具体而言,涉及一种软硬不均偏压地层严重大变形支护结构。

背景技术:

1、隧道建设时,如果岩层的软硬程度不均容易导致不对称严重大变形,左右两侧供腰高度偏差大,导致钢架扭曲,临时仰拱隆起等。同时,如果某侧岩石富水,会出现局部股状出水,围岩遇水软化,整体稳定性差,开挖过程中拱部易溜坍。公开号为cn215292511u的专利,公开了一种煤系地层隧道防治突发性失稳的非对称支护结构,通过调整左右两侧喷混的厚度,改变两侧的支护刚度,实现不对称支护,其实施时间为开挖后,而开挖前的超前支护并未做改变,没有解决围岩富水时,开挖过程中拱部易溜坍的现象。公开号为cn115419432a的专利,公开了一种适用于非对称大变形隧道的支护装置,其通过非对称锚杆加固的方式实现非对称支护,并通过锚杆之间的相互联结,提高支护稳定性,但其依然是开挖后才实施,并未解决开挖过程中的问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,解决了现有技术针对软硬不均且一侧富水的围岩,难以解决开挖过程中,拱部易溜坍且发生不对称变形的问题。

2、本实用新型通过以下技术方案实现:

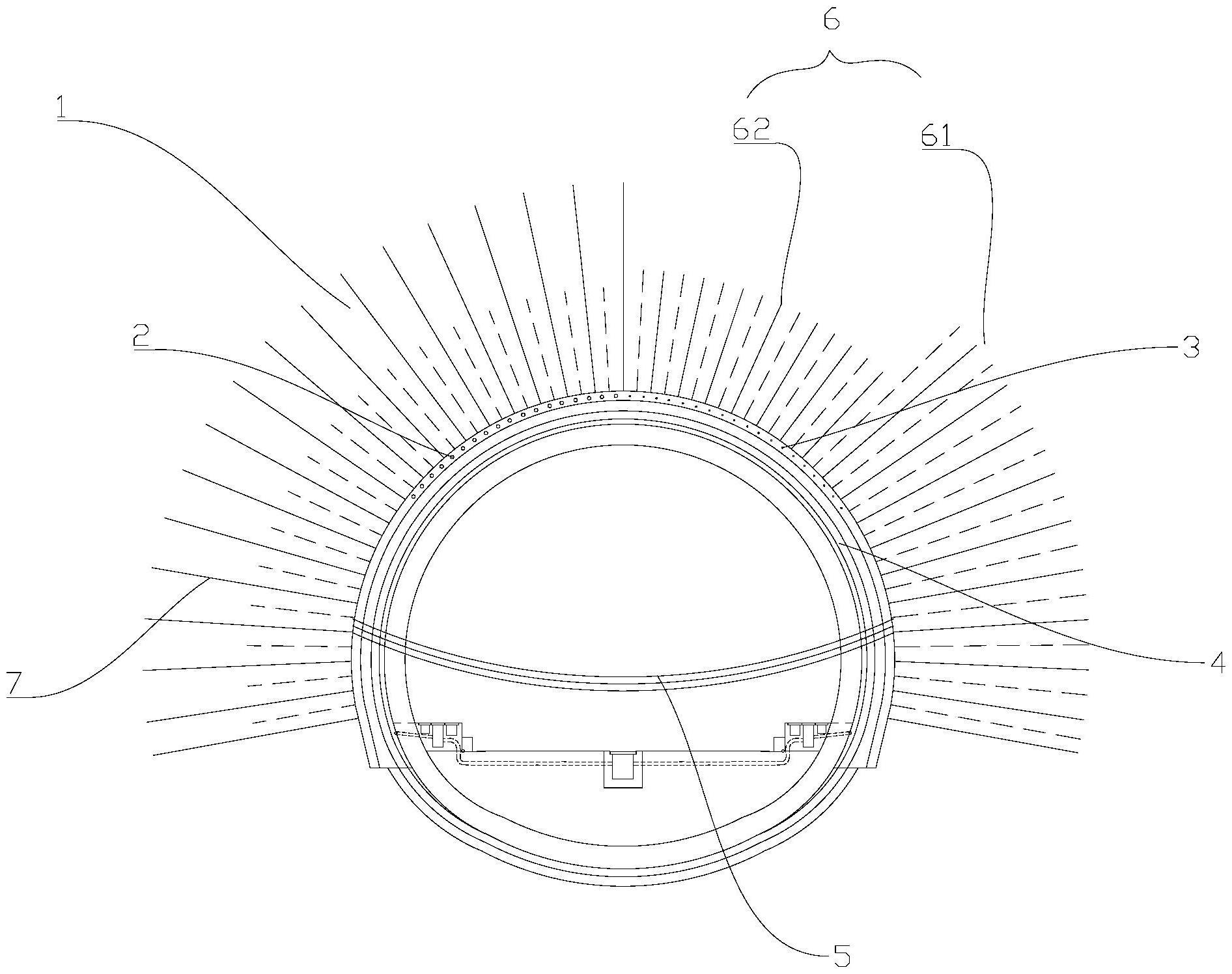

3、一种软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,包括隧道主体和超前支护;所述隧道主体包括偏压侧和非偏压侧;所述超前支护包括超前管棚支护和超前小导管支护;所述偏压侧设置超前管棚支护;所述非偏压侧设置超前小导管支护;所述超前支护远离所述隧道主体的岩层侧设有拱架结构;

4、所述拱架结构的富水侧设有泄水孔。

5、优选的,所述超前管棚支护的根管长度为12m-17m;各所述根管的环向间距为0.298m-0.302m;各所述根管的纵向间距为3.55m-3.65m;所述根管的外插角为44度-46度。

6、优选的,所述超前小导管支护的导管长度为4.2m-4.6m;所述导管的纵

7、向间距为2.08m-3.02m。

8、优选的,所述隧道主体设有仰拱。

9、优选的,包括锚杆和钢花管;所述非偏压侧径向设置锚杆用以加固;

10、所述偏压侧径向设置钢花管。

11、5优选的,所述锚杆包括长锚杆和短锚杆;所述非偏压侧的边墙设置长锚杆;所述非偏压侧的拱部设置短锚杆。

12、优选的,所述长锚杆长9m-10m;所述短锚杆长5m-7m。

13、优选的,所述锚杆的环向间距为0.76m-0.83m;所述锚杆的纵向间距为0.98m-1.22m。

14、0优选的,所述泄水孔长18m-22m;所述泄水孔的轴线与纵向的夹角为30度-45度。

15、本实用新型至少具有以下有益效果:

16、本实用新型在开挖前根据偏压侧和非偏压侧设置了不同的超前支护:超前管棚支护和超前小导管支护,实现了在开挖过程中即可防止不对称大变形的情况,减少后续支护的施工难度,同时设置泄水孔,避免了开挖过程中,富水侧遇水软化导致的不对称大变形以及拱部溜坍的情况。

技术特征:

1.一种软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,包括隧道主体和超前支护;所述隧道主体包括偏压侧和非偏压侧;所述超前支护包括超前管棚支护和超前小导管支护;所述偏压侧设置超前管棚支护;所述非偏压侧设置超前小导管支护;所述超前支护远离所述隧道主体的岩层侧设有拱架结构;所述拱架结构的富水侧设有泄水孔。

2.根据权利要求1所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述超前管棚支护的根管长度为12m-17m;各所述根管的环向间距为0.298m-0.302m;各所述根管的纵向间距为3.55m-3.65m;所述根管的外插角为44度-46度。

3.根据权利要求1所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述超前小导管支护的导管长度为4.2m-4.6m;所述导管的纵向间距为2.08m-3.02m。

4.根据权利要求1所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述隧道主体设有仰拱。

5.根据权利要求1-4任一项所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,包括锚杆和钢花管;所述非偏压侧径向设置锚杆用以加固;所述偏压侧径向设置钢花管。

6.根据权利要求5所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述锚杆包括长锚杆和短锚杆;所述非偏压侧的边墙设置长锚杆;所述非偏压侧的拱部设置短锚杆。

7.根据权利要求6所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述长锚杆长9m-10m;所述短锚杆长5m-7m。

8.根据权利要求5所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述锚杆的环向间距为0.76m-0.83m;所述锚杆的纵向间距为0.98m-1.22m。

9.根据权利要求5所述的软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,其特征在于,所述泄水孔长18m-22m;所述泄水孔的轴线与纵向的夹角为30度-45度。

技术总结

本技术提供了一种软硬不均偏压地层严重大变形支护结构,涉及隧道支护领域,解决了现有技术针对软硬不均且一侧富水的围岩,难以解决开挖过程中,拱部易溜坍且发生不对称变形的问题,包括隧道主体和超前支护;所述隧道主体包括偏压侧和非偏压侧;所述偏压侧设置超前管棚支护;所述非偏压侧设置超前小导管支护;所述拱架结构的富水侧设有泄水孔。本技术在开挖前根据偏压侧和非偏压侧设置了不同的超前支护:超前管棚支护和超前小导管支护,实现了在开挖过程中即可防止不对称大变形的情况,减少后续支护的施工难度,同时设置泄水孔,避免了开挖过程中,富水侧遇水软化导致的不对称大变形以及拱部溜坍的情况。

技术研发人员:况建均,杨龙伟,何勇华,汪俊杰,钟友江,邓迪,苟志伟,郭普锋

受保护的技术使用者:中铁二局集团有限公司

技术研发日:20221229

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!