一种深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构的制作方法

本技术涉及顶管工作井基坑支护施工的,尤其涉及一种深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构。

背景技术:

1、随着社会的进步和科技的发展,顶管法作为一种地下空间非开挖施工技术,在城市地下管线、通道、综合管廊及地铁车站的建设中得到了广泛应用。由于城市内的建(构)筑物相对密集,地下管涵错综复杂,因此,顶管工作井施工对周边环境的保护要求较高,尤其是对于深厚软土地区超深顶管工作井的开挖,如何保证它的稳定和安全成了顶管施工中主要的岩土工程问题之一。一般而言,顶管工作井的断面形式主要有圆形和矩形两种,从工作井整体受力、空间利用和工程造价方面进行综合对比,圆形工作井具有更大的优势。目前,对于赋存于深厚淤泥或淤泥质软土地层的超深圆形顶管工作井而言,土层性质差异较大,若采用沉井法施工极易导致沉井下沉速度不稳定、沉井倾斜及位移大等现象,可行性较低。此外,对于地处深厚软土区、直径较大的超深顶管工作井采用明挖法施工时,常由于地下水渗漏、顶力过大等不利因素导致顶坑后背出现开裂现象,给工程安全建设带来极大的威胁。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构。

2、本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,包括桩基支护结构、止水挡淤结构和坑底加固结构,所述桩基支护结构设置于顶管工作井基坑圆形侧壁位置处,且所述桩基支护结构的下端穿透淤泥质软土并伸入至下方的稳定土层中,所述止水挡淤结构环绕设置在所述桩基支护结构的外周,所述坑底加固结构满堂式设置在基坑坑底,并与所述桩基支护结构的内侧咬合设置。

3、本实用新型的有益效果是:本实用新型提供的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,采用“桩间止水挡淤结构+桩基支护结构+坑底加固”联合支护体系,施工设备普及,操作方便,安全性高,施工技术成熟,尤其适用于复杂地质条件、周围变形要求严格的工程区域,为地质条件较差的超深大直径顶管工作井基坑实施,提供了一种安全、合理、可靠的途径。

4、在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进:

5、进一步:所述桩基支护结构包括冠梁、多根钻孔灌注桩和腰梁,多根所述钻孔灌注桩分别穿透淤泥质软土并埋设在基坑土体下方的稳定土层中,且多根所述钻孔灌注桩沿着顶管工作井基坑环形布设,多根所述钻孔灌注桩的顶部采用所述冠梁连接,多根所述钻孔灌注桩的中部采用多个间隔设置的腰梁连接,多根所述钻孔灌注桩与顶管工作井结构之间采用c20喷射砼和钢筋网挂网封闭。

6、上述进一步方案的有益效果是:通过多根钻孔灌注桩和腰梁可以起到可以形成支撑架构,从而对基坑周围的软土起到支撑较好的支撑作用,通过采用c20喷射砼和钢筋网挂网将所述钻孔灌注桩与顶管工作井结构之间进行封闭,避免漏水以及水土流失导致基坑不不稳,保证基坑的结构稳定。

7、进一步:所述冠梁包括骨架和冠梁主体,所述骨架设置在所述冠梁主体的上端,且所述骨架与所述冠梁主体通过砼浇筑形成所述冠梁。

8、上述进一步方案的有益效果是:通过所述骨架与所述冠梁主体通过砼浇筑形成整体,可确保钻孔灌注桩的牢固性和受力均匀,保证所述钻孔灌注桩以及整个桩基支护结构的结构稳定性。

9、进一步:所述钻孔灌注桩包括多根灌注桩主筋、灌注桩箍筋和灌注桩加强箍,多根所述灌注桩主筋和灌注桩箍筋均匀间隔环形设置,所述灌注桩箍筋设置在所述灌注桩主筋的外周,所述灌注桩加强箍设置在所述灌注桩主筋的内周,所述冠梁设置在多根所述灌注桩主筋的上端,且多根所述灌注桩主筋的上端伸入所述冠梁内,多根所述灌注桩主筋、灌注桩箍筋和灌注桩加强箍通过灌注并形成所述钻孔灌注桩。

10、上述进一步方案的有益效果是:通过所述灌注桩主筋、灌注桩箍筋和灌注桩加强箍形成钢筋支架,再进行砼浇筑,增加了钻孔灌注桩的抗力作用,可将土体的作用力传递至稳定土层中,显著提高了深厚软土区支护结构的抗弯刚度和抗剪强度,从而确保其对基坑支护的稳定性。

11、进一步:所述钻孔灌注桩还包括环形的垫块,所述垫块焊接在所述灌注桩主筋上,且所述垫块位于所述灌注桩主筋的外周。

12、上述进一步方案的有益效果是:通过设置所述垫块可以起到固定灌注桩主筋的位置,以免灌注桩主筋和灌注桩箍筋外露,确保灌注桩主筋和灌注桩箍筋与外界隔离,不受外界空气或水及接触物直接影响,从而防止钢筋在混凝土中锈蚀,增加钢筋与砼的结合力,充分发挥钢筋的受力作用。

13、进一步:所述腰梁与所述钻孔灌注桩采用吊筋和连接钢筋连接,并采用c30砼浇筑成型。

14、上述进一步方案的有益效果是:通过吊筋和连接钢筋将所述腰梁与所述钻孔灌注桩连接,并采用c30砼浇筑成型,这样可以使得所述腰梁与所述钻孔灌注桩形成一个整体,连接更加稳定牢固,由于吊筋受力大,通过所述钻孔灌注桩的纵筋传递受力,避免腰梁过载与所述钻孔灌注桩脱离,可确保钻孔灌注桩的牢固性和受力均匀,减少基坑周边土体的变形,同时也可以获得较大的工作井施工空间,其结构简单,整个桩基支护结构稳定性较好。

15、进一步:所述止水挡淤结构包括两排双管高压旋喷桩,其中第一排所述双管高压旋喷桩环绕设置于所述钻孔灌注桩的外周,每根双管高压旋喷桩均位于相邻两根所述钻孔灌注桩的桩间,且第一排所述双管高压旋喷桩与所述钻孔灌注桩的外侧相互咬合,第二排所述双管高压旋喷桩环绕设置于第一排所述双管高压旋喷桩的外周,且第二排所述双管高压旋喷桩的内侧与第一排所述双管高压旋喷桩的外侧相互咬合,两排所述双管高压旋喷桩与所述钻孔灌注桩形成封闭区域。

16、上述进一步方案的有益效果是:通过在所述钻孔灌注桩桩间和基坑外侧设置两排所述双管高压旋喷桩,桩间相互咬合,且桩长与所述灌注桩桩底齐平,形成一个封闭的密闭空间,可以防止水土流失,从而实现止水、挡淤的良好效果,显著降低了临近建(构)筑物不均匀沉降的风险。

17、进一步:所述坑底加固结构为双管高压旋喷桩,所述双管高压旋喷桩在基坑坑底满堂式布置,并与所述钻孔灌注桩的内侧相互咬合设置,并水平双向约束于所述基坑土体内。

18、上述进一步方案的有益效果是:通过将被动区坑底土体采用所述双管高压旋喷桩进行加固,解决了深厚软土区易出现的坑底隆起风险,同时也显著改善了淤泥或淤泥质软土的力学特性,基坑稳定性显著增强。

19、进一步:所述顶管工作井所在基坑两侧的基坑顶部的地表上设置有截水沟。

20、上述进一步方案的有益效果是:通过设置所述截水沟,可以隔断和排除地表积水、雨水和施工用水,减少其对基坑土体的渗入,进而保护支护结构的稳定性。

技术特征:

1.一种深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:包括桩基支护结构、止水挡淤结构和坑底加固结构,所述桩基支护结构设置于顶管工作井基坑圆形侧壁位置处,且所述桩基支护结构的下端穿透淤泥质软土并伸入至下方的稳定土层中,所述止水挡淤结构环绕设置在所述桩基支护结构的外周,所述坑底加固结构满堂式设置在基坑坑底,并与所述桩基支护结构的内侧咬合设置。

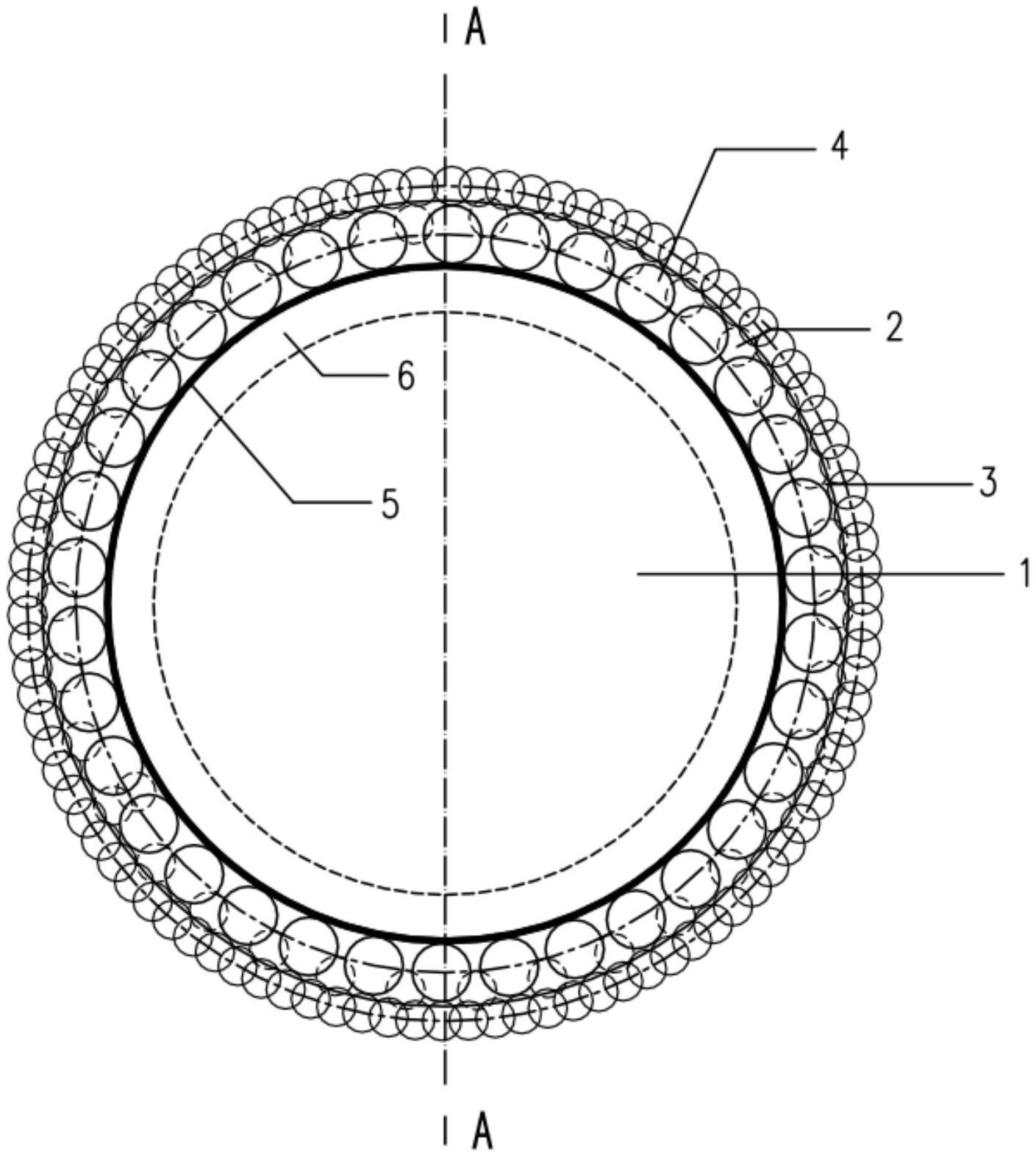

2.根据权利要求1所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述桩基支护结构包括冠梁(3)、多根钻孔灌注桩(4)和腰梁(7),多根所述钻孔灌注桩(4)分别穿透淤泥质软土并埋设在基坑土体(1)下方的稳定土层中,且多根所述钻孔灌注桩(4)沿着顶管工作井基坑环形布设,多根所述钻孔灌注桩(4)的顶部采用所述冠梁(3)连接,多根所述钻孔灌注桩(4)的中部采用多个间隔设置的腰梁(7)连接,多根所述钻孔灌注桩(4)与顶管工作井结构(6)之间采用c20喷射砼(5)和钢筋网(14)挂网封闭。

3.根据权利要求2所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述冠梁(3)包括骨架和冠梁主体,所述骨架设置在所述冠梁主体的上端,且所述骨架与所述冠梁主体通过砼浇筑形成所述冠梁(3)。

4.根据权利要求2所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述钻孔灌注桩(4)包括多根灌注桩主筋(10)、灌注桩箍筋(11)和灌注桩加强箍(12),多根所述灌注桩主筋(10)和灌注桩箍筋(11)均匀间隔环形设置,所述灌注桩箍筋(11)设置在所述灌注桩主筋(10)的外周,所述灌注桩加强箍(12)设置在所述灌注桩主筋(10)的内周,所述冠梁(3)设置在多根所述灌注桩主筋(10)的上端,且多根所述灌注桩主筋(10)的上端伸入所述冠梁(3)内,多根所述灌注桩主筋(10)、灌注桩箍筋(11)和灌注桩加强箍(12)通过灌注并形成所述钻孔灌注桩(4)。

5.根据权利要求4所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述钻孔灌注桩(4)还包括环形的垫块(13),所述垫块(13)焊接在所述灌注桩主筋(10)上,且所述垫块(13)位于所述灌注桩主筋(10)的外周。

6.根据权利要求2所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述腰梁(7)与所述钻孔灌注桩(4)采用吊筋(18)和连接钢筋(19)连接,并采用c30砼浇筑成型。

7.根据权利要求2所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述止水挡淤结构包括两排双管高压旋喷桩(2),其中第一排所述双管高压旋喷桩(2)环绕设置于所述钻孔灌注桩(4)的外周,每根双管高压旋喷桩(2)均位于相邻两根所述钻孔灌注桩(4)的桩间,且第一排所述双管高压旋喷桩(2)与所述钻孔灌注桩(4)的外侧相互咬合,第二排所述双管高压旋喷桩(2)环绕设置于第一排所述双管高压旋喷桩(2)的外周,且第二排所述双管高压旋喷桩(2)的内侧与第一排所述双管高压旋喷桩(2)的外侧相互咬合,两排所述双管高压旋喷桩(2)与所述钻孔灌注桩(4)形成封闭区域,且所述双管高压旋喷桩(2)应进入基坑底部以下3m。

8.根据权利要求2所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述坑底加固结构为双管高压旋喷桩(2),所述双管高压旋喷桩(2)在基坑坑底满堂式布置,并与所述钻孔灌注桩(4)的内侧相互咬合设置,并水平双向约束于所述基坑土体(1)内。

9.根据权利要求1-8任一项所述的深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,其特征在于:所述顶管工作井所在基坑两侧的基坑顶部(8)的地表上设置有截水沟(9)。

技术总结

本技术涉及一种深厚软土区超深大直径圆形顶管工作井基坑支护结构,包括桩基支护结构、止水挡淤结构和坑底加固结构,桩基支护结构设置于顶管工作井基坑圆形侧壁位置处,且桩基支护结构的下端穿透淤泥质软土并伸入至下方的稳定土层中,止水挡淤结构环绕设置在桩基支护结构的外周,坑底加固结构满堂式设置在基坑坑底,并与桩基支护结构的内侧咬合设置。本技术提供采用“桩间止水挡淤结构+桩基支护结构+坑底加固”联合支护体系,施工设备普及,操作方便,安全性高,施工技术成熟,尤其适用于复杂地质条件、周围变形要求严格的工程区域,为地质条件较差的超深大直径顶管工作井基坑实施,提供了一种安全、合理、可靠的途径。

技术研发人员:裴启涛,冯翀,刘瑞琦,和礼红,陈敏捷

受保护的技术使用者:武汉市政工程设计研究院有限责任公司

技术研发日:20230421

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!