一种压裂后储层等效渗透率评价方法

本发明涉及储层渗透率评价,尤其涉及一种压裂后储层等效渗透率评价方法。

背景技术:

1、储层渗透率是决定储层能否产出流体的主要因素,作为油气井生产中极其重要的评判指标,对油气田开发有着重要的指导意义。目前,国内外学者关于压裂改造形成裂缝对储层渗透率变化尚未形成统一的评判标准。

2、现有技术在评价储层渗透率时,多采用测井解释渗透率方法进行定量评价,但是通过岩石特性的某一方面来体现,忽略裂缝形态对储层渗透率的影响,不能代表储层的真实的渗透率定量特征,降低了定量评价的精确度。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种压裂后储层等效渗透率评价方法,旨在解决现有的测井解释渗透率方法进行定量评价的精确度低的问题。

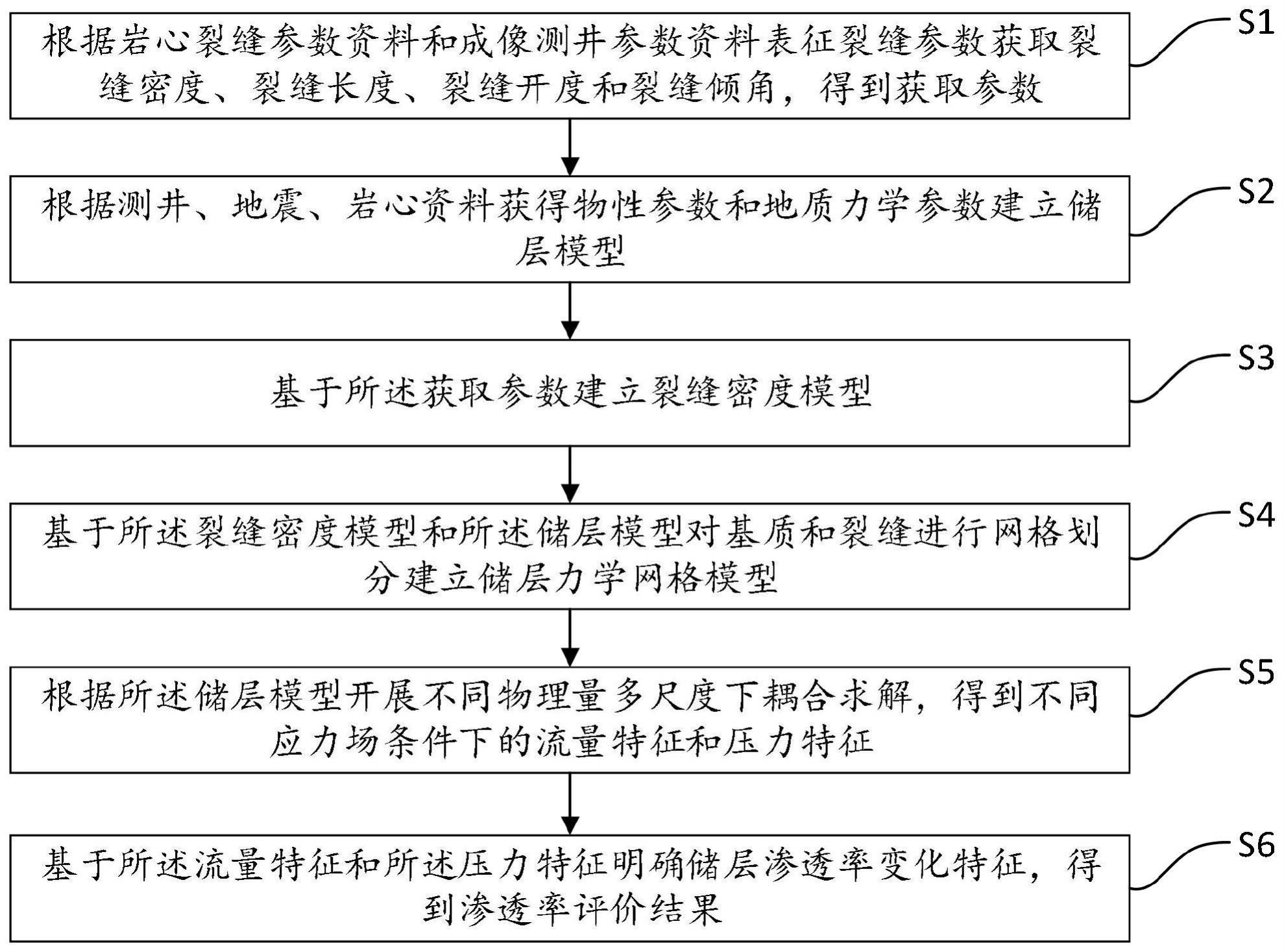

2、为实现上述目的,本发明提供了一种压裂后储层等效渗透率评价方法,包括以下步骤:

3、根据岩心裂缝参数资料和成像测井参数资料表征裂缝参数获取裂缝密度、裂缝长度、裂缝开度和裂缝倾角,得到获取参数;

4、根据测井、地震、岩心资料获得物性参数和地质力学参数建立储层模型;

5、基于所述获取参数建立裂缝密度模型;

6、基于所述裂缝密度模型和所述储层模型对基质和裂缝进行网格划分建立储层力学网格模型;

7、根据所述储层模型开展不同物理量多尺度下耦合求解,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征;

8、基于所述流量特征和所述压力特征明确储层渗透率变化特征,得到渗透率评价结果。

9、其中,所述根据岩心裂缝参数资料和成像测井参数资料表征裂缝参数测算裂缝密度、裂缝长度、裂缝开度和裂缝倾角,得到测算参数,包括:

10、根据岩心裂缝参数资料利用岩心分析识别裂缝,通过显微镜下的统计岩样中的裂缝参数来测算储层的裂缝开度和裂缝密度;

11、根据所述成像测井参数资料利用成像测井识别裂缝,通过成像图像提取裂缝长度、裂缝密度、裂缝开度和裂缝倾角,得到获取参数。

12、其中,所述基于所述裂缝密度模型和所述储层模型对基质和裂缝进行网格划分建立储层力学网格模型,包括:

13、将所述裂缝密度模型和所述储层模型嵌入三维储层地质模型,得到带有裂缝的三维储层地质模型;

14、分析所述带有裂缝的三维储层地质模型的裂缝形态参数形成的影响,得到分析数据;

15、根据所述带有裂缝的三维储层地质模型的节点参数建立几何实体;

16、基于所述几何实体和所述分析数据利用高精度格林方法和f-f连接方法进行基质和裂缝网格划分建立储层力学网格模型。

17、其中,所述物性参数包括孔隙度、渗透率和饱和度。

18、其中,所述地质力学参数包括杨氏模量、泊松比、岩性、岩相和三向地应力。

19、其中,所述根据所述储层模型开展不同物理量多尺度下耦合求解,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征,包括:

20、根据所述储层模型基于固体动量守恒和流体质量守恒的直接耦合,进行多物理场多尺度耦合计算,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征。

21、本发明的一种压裂后储层等效渗透率评价方法,通过根据岩心裂缝参数资料和成像测井参数资料表征裂缝参数获取裂缝密度、裂缝长度、裂缝开度和裂缝倾角,得到获取参数;根据测井、地震、岩心资料获得物性参数和地质力学参数建立储层模型;基于所述获取参数建立裂缝密度模型;基于所述裂缝密度模型和所述储层模型对基质和裂缝进行网格划分建立储层力学网格模型;根据所述储层模型开展不同物理量多尺度下耦合求解,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征;基于所述流量特征和所述压力特征明确储层渗透率变化特征,得到精确度高的渗透率评价结果,解决了现有的测井解释渗透率方法进行定量评价的精确度低的问题。

技术特征:

1.一种压裂后储层等效渗透率评价方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.如权利要求1所述的压裂后储层等效渗透率评价方法,其特征在于,

3.如权利要求1所述的压裂后储层等效渗透率评价方法,其特征在于,

4.如权利要求1所述的压裂后储层等效渗透率评价方法,其特征在于,

5.如权利要求1所述的压裂后储层等效渗透率评价方法,其特征在于,

6.如权利要求1所述的压裂后储层等效渗透率评价方法,其特征在于,

技术总结

本发明涉及储层渗透率评价技术领域,具体涉及一种压裂后储层等效渗透率评价方法,包括根据岩心裂缝参数资料和成像测井参数资料表征裂缝参数获取裂缝密度、裂缝长度、裂缝开度和裂缝倾角,得到获取参数;根据测井、地震、岩心资料获得物性参数和地质力学参数建立储层模型;基于获取参数建立裂缝密度模型;基于裂缝密度模型和储层模型对基质和裂缝进行网格划分建立储层力学网格模型;根据储层模型开展不同物理量多尺度下耦合求解,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征;基于流量特征和压力特征明确储层渗透率变化特征,得到精确度高的渗透率评价结果,解决了现有的测井解释渗透率方法进行定量评价的精确度低的问题。

技术研发人员:敖翔,饶雨曦,刘哲知,朱诗杰,向祖平,陆朝晖,周建坤,李俊,罗陶涛,张浪,唐鸿坤,汪瑜

受保护的技术使用者:重庆科技学院

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!