一种超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法

本发明属于隧道岩爆防控,具体涉及一种超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法。

背景技术:

1、岩爆已成为深部工程开挖中普遍关注的地质灾害之一,它是由于岩体内积聚的弹性能突然释放,出现岩块弹射或者抛掷的动力失稳现象。岩爆在发生的时间上具有突发性、空间上具有随机性,且破坏力强,严重制约了地下空间和资源的开发利用。因此开展岩爆灾害的防治方法研究对于工程实际具有重要意义。

2、岩爆的发生过程虽然是一个动力现象,但岩爆的孕育过程是一个静力过程。由岩体力学可知,在深埋隧道开挖后,原有的三向应力平衡状态被破坏,采空区周围承压能力降低,且会出现应力集中、能量积聚的现象。当达到岩体的强度极限时,可能会发生岩爆危险。通常,采取喷射混凝土、打预应力锚杆及挂钢筋网等加固围岩的被动措施防治轻微或者中等岩爆。但在高地应力条件下,仅用被动措施很难防治强烈或极强岩爆。因此,需要减少掌子面附近的能量积聚或向岩体深部转移应力集中区域,即采取主动措施防治岩爆。主动措施包括(1)卸压爆破、(2)导洞开挖、(3)向围岩内注水、(4)钻应力释放钻孔等方法。(1)卸压爆破方法被认为能有效缓解围岩应力集中,降低爆岩风险,但是会对围岩产生很强的扰动。特别是当采用tbm隧道施工时,卸压爆破方法可能造成tbm的损坏。现有技术指出了瞬时爆破可产生一定范围的破碎区,如果炸药的数量不合理,则可能导致卸压不足或释放出大量的爆破能量,甚至诱发岩爆。(2)实际中,从理论和施工两方面报道了导洞在岩爆防治中的作用,研究表明隧道顶部先导洞方案比中央先导洞方案能够更好地降低强烈岩爆的烈度,但是顶部导洞会导致tbm开挖过程中刀盘上下荷载不均匀影响主梁的安全,且顶部导洞边界处的岩体可能会损坏tbm切割机,并降低其使用寿命。(3)向围岩注水可以软化岩石,降低或转移围岩中的应力;但是水也会降低岩石的强度,在岩石接近破坏的临界状态时,注水将加速岩石破坏进而增加岩爆的可能性。或者在高地应力条件下,坚硬岩体中的裂隙或结构面受到注水润滑,也可能诱发岩爆。(4)钻孔应力释放孔法在治理煤矿工程中得到广泛的应用。然而钻孔卸压也存在局限性,实际案例总结出钻孔周围产生了环状应力集中,制约了瓦斯的抽放能力。此外,很多研究在岩石力学试验中是岩样尺度,且大多基于单轴压缩试验,与工程实际存在较大差异。尽管这些研究在岩爆的防治措施上取得了很大进展,但都没有从根本上解决深埋隧洞的岩爆问题。我们在引汉济渭工程进行了超前应力释放孔试验,发现并不是每一次钻孔试验都能起到减弱或防治岩爆的作用,甚至会增加岩爆的产生。说明极高应力深埋隧道洞段,常规的岩爆防治措施已经难于奏效。鉴于这种情况,我们在超前应力释放孔措施的基础上,利用水力压裂技术进一步防治岩爆。目前,水力压裂技术在煤矿岩爆防治上已经得到了应用。然而,还没有关于在深埋隧道应用水力压裂防治岩爆的相关报道。

3、在本发明中,在引汉济渭工程隧道开挖过程中,选取了三个频发岩爆洞段并进行了现场超前应力释放孔试验,然后通过微震监测系统监测技术统计钻孔段与相邻未钻孔段微震的数量、能量及岩爆等级等参数,并分析超前应力释放孔对岩爆的防控效果。为了进一步提高防治岩爆的效果,我们提出超前应力释放孔和水力压裂相结合的方法。通过数值模拟的方法在应力释放孔内进行水力压裂,使每个应力释放孔周围产生裂隙并形成一个相互贯通的卸压区,有效的减弱或控制岩爆。最后,讨论了不同应力释放孔方案对水力压裂防治岩爆的影响。

技术实现思路

1、为了解决上述存在的问题,本发明提出:一种超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,包括如下步骤:s1、针对三个频发岩爆的洞段采用超前应力释放孔对岩爆进行防治;利用微震监测系统对开挖过程中围岩内部的微破裂信息进行实时监测,通过对比钻孔段和相邻未钻孔段微震的数量、能量及岩爆等级来评价超前应力释放孔对岩爆的防治效果;s2、采用超前应力释放孔和水力压裂相结合的深埋隧道岩爆防治方法,并采用数值模拟方法验证该方法的可行性;

2、s3、分析超前应力释放孔的直径、数量、位置参数对水力压裂防治岩爆效果的影响。

3、本发明的有益效果为:本发明降低了岩爆发生的概率和等级,避免了钻孔爆破扰动围岩威胁tbm安全,并利用了水软化围岩和降低围岩强度的双重作用。

技术特征:

1.一种超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,包括如下步骤:s1、针对三个频发岩爆的洞段采用超前应力释放孔对岩爆进行防治;利用微震监测系统对开挖过程中围岩内部的微破裂信息进行实时监测,通过对比钻孔段和相邻未钻孔段微震的数量、能量及岩爆等级来评价超前应力释放孔对岩爆的防治效果;

2.如权利要求1所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,所述步骤s1中,超前应力释放孔的工作面前方岩体内保持有若干数量的钻孔,通过钻孔改变岩体中的应力分布,消除或减缓岩爆的危险性;在应力集中区域钻孔卸压,一方面钻孔使围岩内应力集中向深部转移,改变掌子面周围岩体应力场的分布范围;另一方面,当应力超过孔壁岩体强度时,钻孔周围开始被压裂,并释放能量,随着压裂范围的扩大,最终在钻孔周围形成破碎区,多个钻孔周围的破碎区互相连通,在围岩内形成范围更大的破碎带,从而降低岩爆发生的概率和等级。

3.如权利要求1所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,所述步骤s2中,分析超前应力释放孔作用的步骤如下:首先确定最深的钻孔,然后在钻孔前段和后段两个未钻孔区域分别选取相应的距离进行对比,以天为单位,采用平均每米微震数量以反映不同位置微震相对的活跃程度、平均每米微震释放能量以反映岩体内部的能量释放程度以及每日单次微震事件的最大能量以体现出围岩内部最大能量集中的程度、岩爆等级作为评价指标。

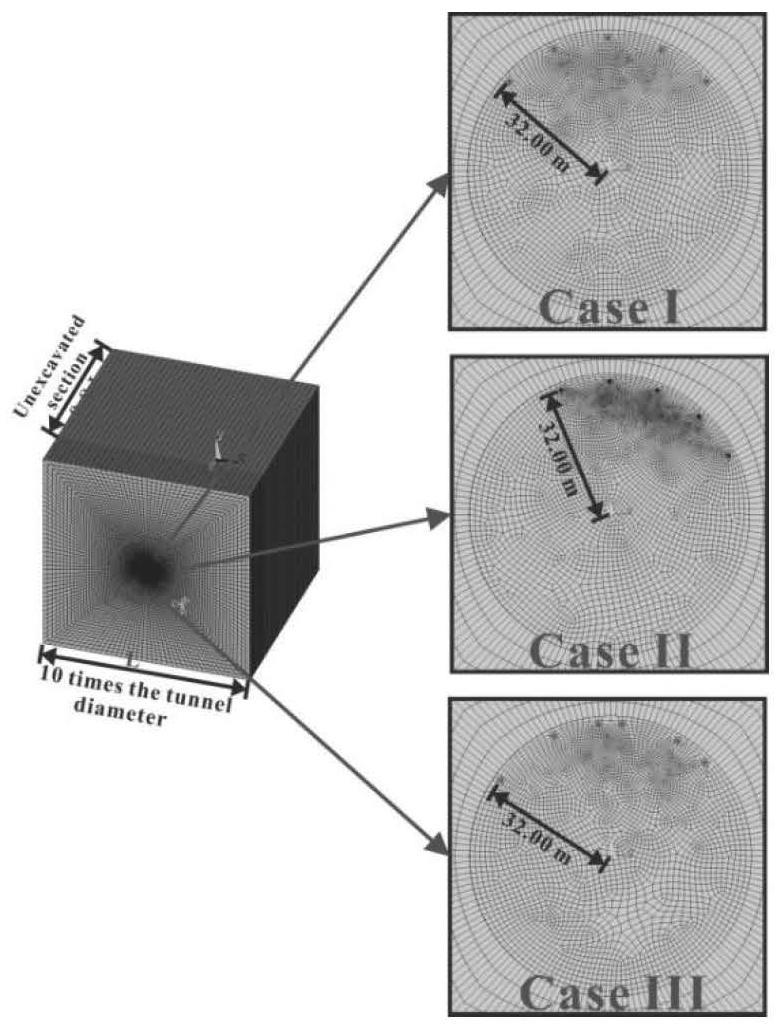

4.如权利要求1所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,所述步骤s3中,超前应力释放孔-水力压裂方法的数值模拟分析如下:利用ansys建立三维数值模型,通过c语言开发的ator接口提取ansys模型的节点和单元,并导入至rfpa进行计算,该模型采用莫尔-库仑准则,模型是正方形,它的边长l为10倍的隧道直径6.76m,即67.6m,已经开挖距离为0.2l,未开挖距离为0.8l,设置钻孔数量、位置、孔径和钻孔深度,设置初始水压为20mpa,水压增量为0.2mpa,根据现场原位地应力测量结果的地质资料获得竖向应力,从地质资料中获得的宏观力学参数用于反向计算和修正数值模拟中的细观参数,最终获得输入rfpa数值计算的细观参量。

5.如权利要求4所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,所述步骤s3中,随着地应力逐渐增加,出现宏观裂缝需要的水压也在增加,拱顶附近的孔先产生裂缝,所有的水力裂缝都是沿着相邻钻孔进行延伸的,是因为在钻孔附近形成的孔隙压力场对水力裂缝的传播方向有控制作用,随着注水压力的增加,最终实现贯通裂缝,在超前应力释放孔的基础上进行水力压裂,形成完整的卸压带,一方面降低岩体强度,并降低围岩中积聚能量;另一方面为围岩中能量的释放提供补偿空间,充当缓冲结构,进而降低岩爆等级;

6.如权利要求5所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,根据形成裂隙需要的压力、卸压区范围、应力分布以及释放的累计能量,得到直径最大的102mm卸压效果好。

7.如权利要求5所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,钻孔数量越多越容易产生裂缝、且形成的卸压范围大、围岩内部的压应力转移效果好、且累计释放能量多,防治岩爆效果也越好。

8.如权利要求5所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,根据最大应力分布云图、宏观裂纹需要的水压、声发射数量和能量变化分析钻孔位置距离掌子面圆心距离对卸压效果的影响,距离1.6m时,产生宏观裂隙需要的水压小、形成的卸压带的范围大、压应力的转移明显、累计声发射数量多和累计声发射释放能量大,距离1.6m时的卸压效果要好于0.8米和3.2米。

9.如权利要求5所述的超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,其特征在于,根据最大应力分布云图分析相邻两个钻孔与掌子面圆心连线的夹角对卸压效果的影响,角度为36°产生的破碎区范围大、应力转移效果好、产生的声发射数量和释放能量最多,角度为36°的卸压效果要好于12°和24°。

技术总结

一种超前应力释放孔和水力压裂联合的隧道岩爆防控方法,属于隧道岩爆防控技术领域,包括如下步骤:S1、针对三个频发岩爆的洞段采用超前应力释放孔对岩爆进行防治;利用微震监测系统对开挖过程中围岩内部的微破裂信息进行实时监测,通过对比钻孔段和相邻未钻孔段微震的数量、能量及岩爆等级来评价超前应力释放孔对岩爆的防治效果;S2、采用超前应力释放孔和水力压裂相结合的深埋隧道岩爆防治方法,并采用数值模拟方法验证该方法的可行性;S3、分析超前应力释放孔的直径、数量、位置参数对水力压裂防治岩爆效果的影响。本发明降低了岩爆发生的概率和等级,避免了钻孔爆破扰动围岩,并利用了水软化围岩和降低围岩强度的双重作用。

技术研发人员:唐世斌,李佳明,张磊涛,丁顺,赵中瑞,刘艳晖,徐浩然,王嘉,侯成恒

受保护的技术使用者:大连理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!