煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法

本发明属于煤矿井下回采工作面采空区煤自燃防治,具体是一种煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法。

背景技术:

1、煤矿自燃火灾是威胁煤矿安全生产的主要灾害,是矿井防灭火的攻关重点。注氮与喷洒阻化剂是针对煤炭自燃采取的防治措施。现有技术中,由于注氮和喷洒阻化剂是两个分开的工艺,且工艺复杂,无法及时反馈,不利于两者协调配合;同时,由于注氮量和阻化剂喷洒量均是固定的,无法根据采空区遗煤氧化程度进行适当调节、实现变频控制,喷注过量浪费人力物力,喷注不足无法满足防火的需要,不利于防治措施和工艺的协同优化。

2、而注氮与喷洒阻化剂一体化变频注喷防灭火技术对控制并减少矿井火灾、瓦斯爆炸等重大安全事件的发生,特别是提高矿井对内因火灾的防范具有重大的理论意义和现实意义。故提出一种煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火系统及方法,以解决上述问题。

技术实现思路

1、本发明为了解决上述问题,提供一种煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法。

2、本发明采取以下技术方案:一种煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,包括:

3、步骤1:计算工作面采空区防灭火所需要的注氮流量;

4、步骤2:计算工作面采空区惰化防火每个循环所需要喷洒的阻化剂量;

5、步骤3:根据步骤1和步骤2分别计算的注氮量和阻化剂量,按移架一次作为一个注喷循环进行喷注作业;

6、步骤4:确定采空区束管各监测点的氧气含量;

7、步骤5:根据各监测点的氧气含量计算采空区氧化带的平均氧浓度,进而计算新的注氮流量以修正步骤1的注氮流量,并调整步骤3中注喷系统的注氮流量进行喷注作业;

8、步骤6:喷注作业时,实时监测co、c2h4气体浓度;

9、步骤7:若监测到co、c2h4气体超标时,动态调整注氮流量和阻化剂浓度进行喷注作业。

10、在一些实施例中,步骤1中,工作面采空区惰化防火所需要的注氮流量如下式所示,

11、

12、式中:qn—注氮流量,m3/h;

13、q0—采空区氧化带内漏风量,通过风量测试计算得到,m3/min;

14、c1—采空区氧化带内平均氧浓度,初次计算注氮量时,取10%~21%;

15、c2—采空区惰化防火指标,取10%;

16、cn—注入氮气中的氮气浓度,97%;

17、k—备用系数,一般取1.2~1.5,现取1.3。

18、在一些实施例中,步骤2中,阻化剂兑成浓度为4%的阻化液,采煤工作面每个循环喷洒阻化剂量按下式计算:

19、 v=krlsha

20、式中: v—采煤工作面每个循环喷洒阻化剂量,t;

21、 k—易自燃部位阻化剂溶液喷洒富裕系数,一般取1.2;

22、 r—采空区遗煤容重,t/m3;

23、 l—工作面长度,m;

24、 s—一次喷洒宽度,取0.6m;

25、 h—遗煤厚度,取0.5m;

26、 a—遗煤吸阻化剂量,可按每吨遗煤喷洒3.45kg阻化剂计算。

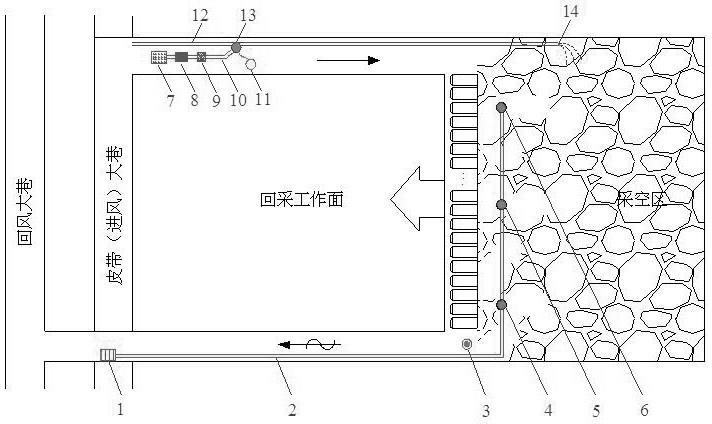

27、在一些实施例中,步骤3中,通过气雾阻化剂注喷系统进行喷注作业,气雾阻化剂注喷系统包括:

28、注氮管路,所述注氮管路端部的阻惰一体化注喷口设置在采空区内;

29、依次连接的阻化液箱、阻化液泵、雾化器和阻化剂管路;

30、注氮管路上安装变频控制器,注氮管路在连接变频控制器的位置处设置一个角度小于45度的三通,用于连接阻化剂管路。

31、在一些实施例中,步骤4中,采用束管监测系统进行氧气含量监测,所述束管监测系统包括:设置在采空区内的束管1#测点、束管2#测点以及束管3#测点,束管1#测点、束管2#测点以及束管3#测点通过监测束管与束管采样泵连接。

32、在一些实施例中,采空区1#监测点、2#监测点、3#监测点共3个监测点的氧气含量实时传输至无线接收器,无线接收器将数据反馈传输至控制器,控制器根据最新的氧浓度数据重新计算注氮流量以修正步骤1的注氮流量,并调整步骤3中注喷系统的注氮流量。

33、在一些实施例中,1#测点沿工作面长度方向与回风巷的距离为工作面长度的十分之一,2#测点与1#测点的距离和3#测点与2#测点的距离均为工作面长度的四分之一至三分之一。

34、在一些实施例中,步骤6中,co、c2h4气体浓度通过束管监测系统和设置在巷道上隅角的co、c2h4气体传感器采集。

35、束管监测系统和上隅角传感器的co、c2h4气体浓度实时传输至无线接收器,无线接收器将数据信号传输至变频控制器。

36、在一些实施例中,步骤7中,变频控制器根据表1给出的指标气体变化范围及其对应的阻惰一体化变频注喷标准,动态调整注氮流量和阻化剂浓度;

37、表1 多点自反馈阻惰一体化变频注喷量参考标准

38、。

39、与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

40、本发明创建了煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火系统,大大提高了注氮和喷洒阻化剂的系统集约化程度,简化了工艺流程,大大提高劳动效率,减少劳动成本。

41、本发明建立了根据采空区氧化带氧浓度异常变化及遗煤自燃标志性气体异常变化情况,实时动态调整氮气和阻化剂注喷量的技术及方法,实现氮气和阻化剂注喷量的变频调节、动态控制,避免了喷注过量浪费人力物力、喷注不足无法满足防火需要的矛盾。

42、本发明综合考虑多个监测点的遗煤自燃标志性气体监测数据,制定注喷技术参数,避免了由于采空区环境的复杂性导致误判和防灭火效果不到位的问题,极大的提高了安全程度。综合来看,本发明具有显著的社会效益和经济效益。

技术特征:

1.一种煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述步骤1中,工作面采空区防灭火所需要的注氮流量计算方法如下式所示,

3.根据权利要求1所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述步骤2中,阻化剂兑成浓度为4%的阻化液,采煤工作面每个循环喷洒阻化剂量按下式计算:

4.根据权利要求1所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述步骤3中,通过气雾阻化剂注喷系统进行喷注作业,气雾阻化剂注喷系包括:

5.根据权利要求4所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,所述步骤4中,采用束管监测系统进行氧气含量监测,所述束管监测系统包括:设置在采空区内的束管1#测点(4)、束管2#测点(5)以及束管3#测点(6),束管1#测点(4)、束管2#测点(5)以及束管3#测点(6)通过监测束管(2)与束管采样泵(1)连接。

6.根据权利要求5所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述1#测点(4)沿工作面长度方向与回风巷的距离为工作面长度的十分之一,2#测点(5)与1#测点(4)的距离和3#测点(6)与2#测点(5)的距离均为工作面长度的四分之一至三分之一。

7.根据权利要求6所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述采空区1#监测点(4)、2#监测点(5)、3#监测点(6)共3个监测点的氧气含量实时传输至无线接收器(11)。

8.根据权利要求1所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述步骤5中,无线接收器(11)将数据信号传输至变频控制器(13),变频控制器(13)根据1#监测点(4)、2#监测点(5)、3#监测点(6)共3个监测点的氧气含量计算采空区氧化带的平均氧浓度,进而计算新的注氮流量以修正所述步骤1的注氮流量,并调整所述步骤3中注喷系统的注氮流量。

9.根据权利要求1所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述步骤6中,co、c2h4气体浓度通过采空区1#监测点(4)、2#监测点(5)、3#监测点(6)共3个监测点以及设置在巷道上隅角的co、c2h4气体传感器(3)采集,并将数据实时传输至无线接收器(11)。

10.根据权利要求1所述的煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法,其特征在于,所述步骤7中,无线接收器(11)将监测到的co、c2h4气体数据自动反馈传输至变频控制器(13),控制器(13)判断co、c2h4气体浓度是否满足表1所示的指标气体变化范围,当满足时,变频控制器(13)根据表1给出的阻惰一体化变频注喷标准,动态调整注氮流量和阻化剂浓度,进而实现注氮与喷洒气雾阻化剂一体化系统的多点自反馈变频调控;

技术总结

本发明属于煤矿井下回采工作面采空区煤自燃防治技术领域,具体是一种煤矿采空区多点自反馈阻惰一体化变频注喷防灭火方法。包括:计算工作面采空区防灭火所需要的注氮流量;计算工作面采空区惰化防火每个循环所需要喷洒的阻化剂量;根据步骤1和步骤2分别计算的注氮量和阻化剂量,按移架一次作为一个注喷循环进行喷注作业;确定采空区束管各监测点的氧气含量;根据各监测点的氧气含量计算采空区氧化带的平均氧浓度,进而计算新的注氮流量以修正步骤1的注氮流量,并调整步骤3中注喷系统的注氮流量进行喷注作业;喷注作业时,实时监测CO、C<subgt;2</subgt;H<subgt;4</subgt;气体浓度;若监测到CO、C<subgt;2</subgt;H<subgt;4</subgt;气体超标时,动态调整注氮流量和阻化剂浓度进行喷注作业。

技术研发人员:乔玲,王延生,赵张慧,穆晓刚,高卓新

受保护的技术使用者:太原理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!