一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置及其压裂方法

本发明涉及干热岩开采,尤其涉及一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置及其压裂方法 。

背景技术:

1、增强型地热系统(enhancedgeothermalsystems,简称egs)是目前开发干热岩的主要手段,即通过水力压裂等方法在高温地层中人工造储,形成裂缝网络沟通注入井和生产井,之后循环工质取热,进行发电和综合利用。egs热储改造方式主要以水力激发为主,但是常出现施工压力过高、压不开、形成换热优势通道、和诱发地震等问题,如: pohang干热岩地热储层在井深为4100m处开展水力压裂施工,泵入压力超过100mpa后仍然没有压开,最后不得不停止施工;为降低压裂施工压力, hijiori干热岩储层压裂选在天然裂缝发育的地带,井口泵入压力虽然低,水力裂缝成功起裂,但是70%以上的压裂液沿着天然裂缝和断层流走,形成换热优势通道造成施工失败;pohang的egs工程诱发5.5级地震, rosemanowes的egs工程诱发3.4级地震; basel的干热岩开发工程,水力压裂和注水过程诱发了超过15000次的微地震活动,并且最大震级达到3.4级,直接导致了该工程终止。

2、针对目前干热岩压裂存在的问题,国内外学者进行了大量的研究工作,如庞忠和等认为国际egs技术正在从“刚性造储”向“柔性造储”发展。后者的涵义是,采用灵活的压裂和化学等造储技术和工艺,避免纯粹靠提高压力造储,核心技术是怎么降低干热岩压裂的破裂压力;赵阳升等认为高温热储水力压裂裂缝的起裂实际上是注入水压力与高温岩石遇冷水破裂共同作用下形成的复合裂缝;rutqvist、garcia等在现场试验中采用微地震监测发现:将地面低温流体注入高温干热岩中制造出了大范围高渗透区,认为热应力致裂形成的高渗区是影响地热开发效果的关键;northwestgeysers和newberry项目、reykjanes项目等,通常采用温度激发的方式,尽可能地利用冷冲击,以期最大化提高热储渗透率和流体流量。

3、目前已有的方法主要是利用低温流体的长时间循环或者利用化学药品来改善储层段,降低干热岩压裂的施工压力。现有的方法主要存在成本高、耗时长、效果有限、环保等问题,且都集中在压裂改造期间,工艺较为复杂。

4、因此,针对干热岩储层改造领域存在的问题,亟需提出一种新的降低水力压裂起裂压力及提高裂缝复杂程度的方法。

技术实现思路

1、针对上述技术问题,本发明提出了一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置及其压裂方法 ,基于冲击钻井降低干热岩水力压裂起裂压力及提高裂缝复杂程度。

2、第一方面,一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置,加装于钻井钻具的钻头上部,包括相对设置于上下面的上本体和下本体,上本体端头设置限位销,上本体中设置上部液压流道通过上部传压流道与上部液压腔连通。

3、进一步,所述上部液压腔另一端依次设置单向阀、液压缓冲腔和固定环;所述上部液压腔内部还设置有弹簧一;所述固定环另一端还设置有弹簧二。

4、进一步,所述下本体端头内部设置冲锤并设置相连接的冲锤泄压孔,下本体内部腔体设置钻杆内流道缩径结构并连接钻杆泄压孔;下本体还设置有下部液压腔,下部液压腔与连接下部传压流道,所述下部传压流道设置于所述弹簧二外侧。

5、另一方面,一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置压裂方法,基于所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置实现,包括以下步骤:

6、步骤s1:选取坚硬致密的干热岩储层,在常规钻具组合的基础上连接管柱振动蓄能冲击装置;

7、步骤s2:将管柱振动蓄能冲击装置的冲击功传递至钻头,钻头通过与地层接触传递应力,在应力波的作用下,井底岩石发生破坏,同时井周岩石也产生损伤破坏;

8、步骤s3:进入储层段开始,实施冲击钻井,井周岩石发生损伤;低温钻井液扩大井周岩石损伤,产生更多的微裂缝;

9、步骤s4:起出钻井管柱,循坏洗井后下入压裂管柱,注入低温压裂液进行压裂作业

10、进一步,还包括预先处理步骤,对干热岩储层段岩石的致密程度进行评估,得到评估结果,具体包括:

11、通过区块的数据计算储层井段岩石强度特征以及裂缝发育情况,计算的数据包括地质构造数据以及地震波数据以及邻井实钻日报以及测录井数据;

12、对所述的强度特征和裂缝发育情况进行评价划分,得到评价结果。

13、进一步,所述步骤s2冲击装置的冲击功产生步骤具体包括:

14、钻井过程中,钻柱上下无规律振动,当钻柱上下移动时,管柱振动蓄能冲击装置上本体上下移动,限位销限制其移动范围;当上部液压流道与上部传压流道对齐时,钻杆内部高压钻井液进入上部液压腔,并通过单向阀进入液压缓冲腔,此时在单向阀的作用下,液体只进不出;

15、上本体向下移动压缩弹簧一时,钻井液通过下部传压流道进入下部液压腔,此时腔体内充满高压流体;由于冲锤上端面横截面积大于下端面面积,冲锤受到向上的力大于向下的力,冲锤压缩弹簧二向上移动。

16、进一步,所述步骤s2冲击装置的冲击功产生步骤具体还包括:

17、单向阀使下部液压腔一直处于高压状态,在管柱振动的作用下下部液压腔持续被注入高压液体,冲锤一直压缩弹簧二向上移动;

18、钻杆内部钻井液在钻杆内流道缩径结构作用下,流速提高,产生压耗形成压差,使下部液压腔的压力明显高于钻井液通过钻杆内流道缩径结构后的压力;

19、冲锤泄压孔与钻杆泄压孔对齐时,下部液压腔内的流体通过冲锤泄压孔和钻杆泄压孔排放到内钻杆,冲锤在压缩的弹簧二作用下迅速冲击下本体并通过钻柱振动不断蓄能和释能,使冲锤不断做冲击功。

20、进一步,所述步骤s2还包括:通过设置钻头不同的结构参数,在破岩的基础上调整井周岩石的损伤程度,包括:设置不同的切削齿类型、不同的切削后倾角、侧倾角、齿径以及钻头的冠部形状。

21、本发明的有益效果:本发明提出了一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置及其压裂方法 ,具有以下有益效果:

22、(1)设计的管柱振动蓄能冲击装置,能够吸收钻井过程中管柱振动的能量一方面降低管柱的振动损伤,另一方面可提高钻头的冲击破岩能力。

23、(2)有效结合了干热岩钻井和储层改造,在钻井过程中考虑后期的储层改造,节约时间和成本,提高后期的压裂效果;

24、(3)通过调整钻头的布齿参数可同时控制破岩效率以及井周岩石的损伤程度,降低后期储层改造时压裂液的注入压力,同时降低地震的风险;

25、(4)井周岩石在储层改造前提前损伤,同时在低温钻井液的作用下,损伤进一步加剧,将提高后期储层改造时水力裂缝的复杂程度;

26、(5)井周岩石的损伤将极大提高近井地带孔隙的连通性以及渗透率,对于不压裂改造的注入井,将降低注入井的注入压力;对于不压裂改造的生产井,将提高取热速度和效率,降低生产成本。

技术特征:

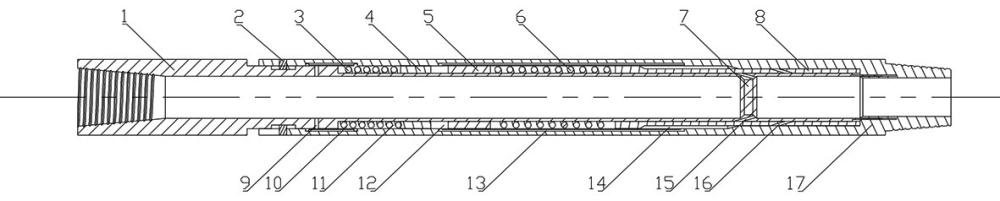

1.一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置,加装于钻井钻具的钻头上部,其特征在于,包括相对设置于上下面的上本体(1)和下本体(17),上本体(1)端头设置限位销(2),上本体(1)中设置上部液压流道(9)通过上部传压流道(10)与上部液压腔(11)连通。

2.根据权利要求1所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置,其特征在于,所述上部液压腔(11)另一端依次设置单向阀(4)、液压缓冲腔(12)和固定环(5);所述上部液压腔(11)内部还设置有弹簧一(3);所述固定环(5)另一端还设置有弹簧二(6)。

3.根据权利要求2所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置,其特征在于,所述下本体(17)端头内部设置冲锤(8)并设置相连接的冲锤泄压孔(16),下本体内部腔体设置钻杆内流道缩径结构(7)并连接钻杆泄压孔(15);下本体还设置有下部液压腔(14),下部液压腔(14)与连接下部传压流道(13),所述下部传压流道(13)设置于所述弹簧二(6)外侧。

4.一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置压裂方法,基于权利要求1~3任意一项所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置实现,其特征在于,包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置压裂方法,其特征在于,还包括预先处理步骤,对干热岩储层段岩石的致密程度进行评估,得到评估结果,具体包括:

6.根据权利要求4所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置压裂方法,其特征在于,所述步骤s2冲击装置的冲击功产生步骤具体包括:

7.根据权利要求6所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置压裂方法,其特征在于,所述步骤s2冲击装置的冲击功产生步骤具体还包括:

8.根据权利要求4所述的一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置压裂方法,其特征在于,所述步骤s2还包括:通过设置钻头不同的结构参数,在破岩的基础上调整井周岩石的损伤程度,包括:设置不同的切削齿类型、不同的切削后倾角、侧倾角、齿径以及钻头的冠部形状。

技术总结

本发明公开了一种基于冲击钻井的管柱振动蓄能冲击装置及其压裂方法,选取坚硬致密的干热岩储层;在常规钻具组合的基础上连接管柱振动蓄能冲击装置,该装置将管柱振动的能量回收并转换为冲击功作用于钻头,钻头通过与地层接触传递应力,在应力波作用下,井底岩石发生破坏,同时井周岩石也产生损伤破坏;井周岩石损伤在低温钻井液的作用下会持续扩大;完钻后对地层注入低温压裂液压裂。本发明技术方案在地层压裂前,利用冲击钻井使井周岩石提前损伤,同时损伤的岩石在低温钻井液和压裂液的多期次影响下,井周岩石损伤范围进一步扩大,有效降低深部干热岩水力压裂的起裂压力,提高压裂形成裂缝的复杂程度和干热岩的改造效果。

技术研发人员:朱海燕,黄涛,刘清友,代献伟,陈文辉

受保护的技术使用者:成都理工大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!