一种排水型隧道喷膜防水衬砌结构的制作方法

本技术涉及隧道防水,具体涉及一种排水型隧道喷膜防水衬砌结构。

背景技术:

1、喷膜材料在排水型隧道应用时,按照传统防排水设计思路,将引入土工布等排水层,这会使隧道初支、二衬分离开,丧失了喷膜衬砌结构在防水及受力两方面的优势。

2、为了兼顾隧道的排水需求以及喷膜衬砌的受力优势,公开号为cn217327332u的中国实用新型专利公开了一种矿山法隧道衬砌构造,该专利通过在初期支护层和二次衬砌层之间设置排水找平层和环向排水管来实现初期支护层与二次衬砌层之间的排水。这种结构虽然使隧道喷膜衬砌结构兼顾了隧道的排水需求以及喷膜衬砌的受力优势,但贯穿初期支护层和找平排水层的泄水孔会导致喷膜衬砌结构的结构强度大大降低。

技术实现思路

1、本申请通过提供一种排水型隧道喷膜防水衬砌结构,以解决现有排水型隧道喷膜防水衬砌结构的结构强度不足的问题。

2、为达到上述目的,本申请实施例采用如下技术方案。

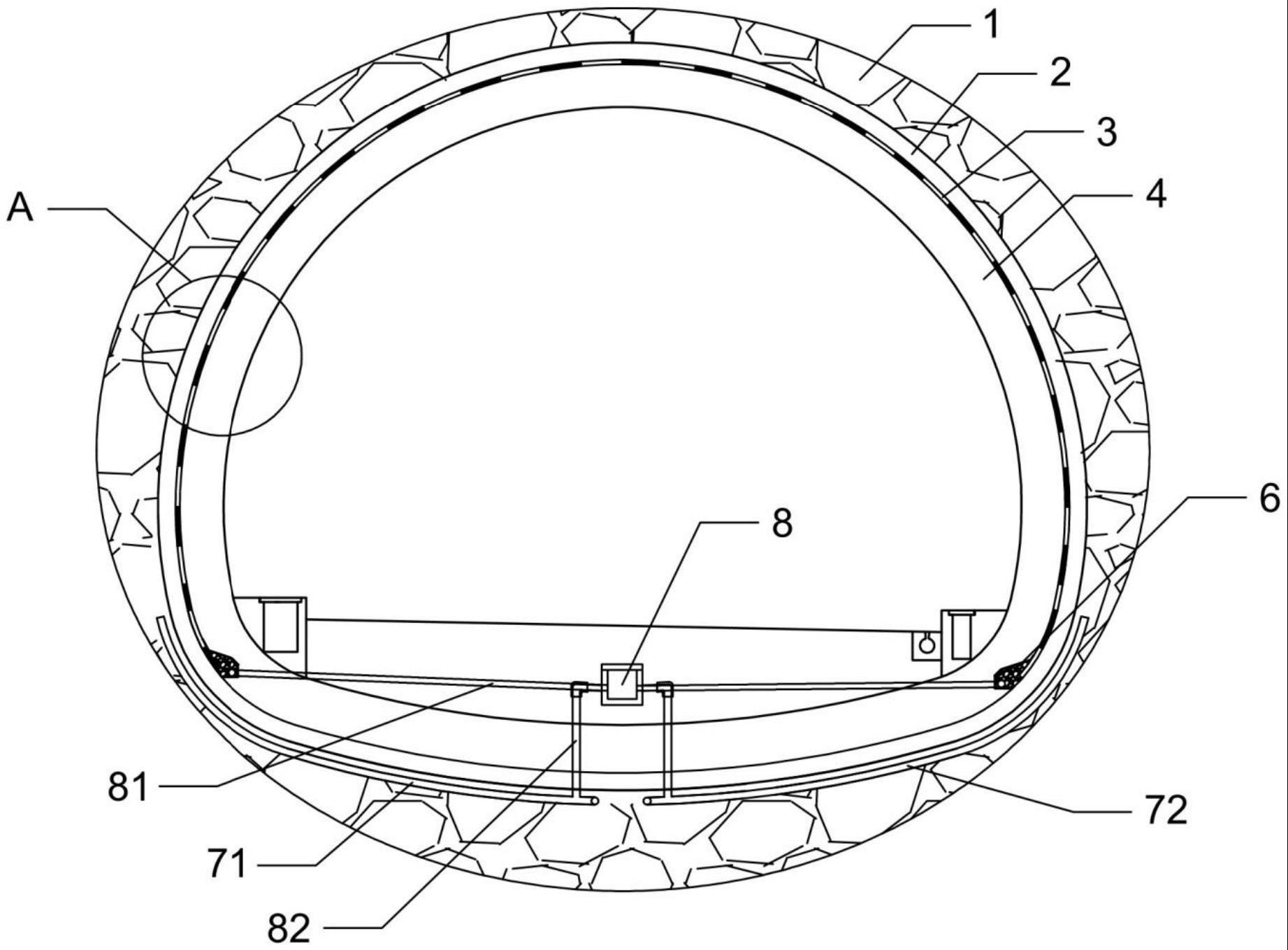

3、一种排水型隧道喷膜防水衬砌结构,包括从隧道的围岩由外向内依次布置的初期支护层、喷膜防水层和二次衬砌层;所述喷膜防水层设于隧道的边墙与拱顶处;还包括:

4、第一排水结构,设于初期支护层与喷膜防水层之间,用于将初期支护层与喷膜防水层之间的水引导至隧道底部;

5、第二排水结构,设于第一排水结构下方的初期支护层与二次衬砌层之间,用于承接所述第一排水结构排出的水;

6、第三排水结构,设于隧道仰拱处的初期支护层与围岩之间,用于承接初期支护层与围岩之间的水;和

7、第四排水结构,设于隧道底部的中部,分别与所述第二排水结构和第三排水结构连通,用于将第二排水结构和第三排水结构中的水排出隧道。

8、上述方案不再设置贯穿初期支护层和找平排水层的泄水孔,而是仅在隧道仰拱处的初期支护层与围岩之间设置独立的排水通道将初期支护层与围岩之间的水排出,既没有破坏喷膜防水衬砌结构的完整性,使得结构强度大大增加,又能降低初期支护层与围岩之间的水压。与此同时,还可减少初期支护层向喷膜防水层的水渗透量,从而降低初期支护层与喷膜防水层之间的水压,保证喷膜防水层的防水性。

9、在一些实施例中,所述初期支护层与喷膜防水层之间还设有找平层;所述第一排水结构设于初期支护层与找平层之间,用于将初期支护层与找平层之间的水引导至隧道底部。

10、在一些实施例中,所述第一排水结构包括沿隧道周向布置的排水板;所述排水板设有多个,多个排水板沿隧道延伸方向间隔设置。相对于现有技术中的环向排水管,本申请中的排水板具有更大的排水量。

11、为了与具有更大排水量的排水板相配合,在一些实施例中,所述第二排水结构包括导流槽和第一排水管;所述导流槽设有两组,两组导流槽分别位于隧道的两侧;每组设有多个导流槽,多个导流槽沿隧道延伸方向间隔设置;所述导流槽的长度略大于所述排水板的宽度;各排水板的底部一一对应地插入各导流槽;所述第一排水管贯穿位于隧道同一侧的各导流槽,第一排水管位于导流槽内的部分开设有第一通孔。优选地,所述第一通孔均匀分布于所述第一排水管上壁180°-240°角度范围。

12、在一些实施例中,所述第三排水结构包括沿隧道周向布置的第二排水管,所述第二排水管设有多个,多个第二排水管沿隧道延伸方向间隔设置;所述第二排水管的整个管身均匀开设有第二通孔。

13、在一些实施例中,所述第四排水结构包括总排水管、第三排水管和第四排水管;所述总排水管沿隧道延伸方向设置,所述第三排水管的一端与所述总排水管连通,另一端与所述第一排水管连通;所述第四排水管的一端与所述总排水管或所述第三排水管连通,另一端与所述第二排水管连通。

14、为了适应隧道的cd开挖方法和crd开挖方法,在一些实施例中,所述第二排水管包括设于隧道左侧的第一排水支管和设于隧道右侧的第二排水支管。

15、为增加第一排水支管的进水量,在一些实施例中,所述第一排水支管和第二排水支管的两端均开口,所述第四排水管分别与第一排水支管和第二排水支管的中部连通。

16、在一些实施例中,所述导流槽为半封闭的壳体,其侧面设有第一开口,顶部设有第二开口;所述第一开口与初期支护层连接,所述第二开口上覆盖有土工布;导流槽内填充有碎石。

17、在一些实施例中,与所述二次衬砌层上施工缝和变形缝对应的位置设有所述排水板。

18、本申请实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:本申请不再设置贯穿初期支护层和找平排水层的泄水孔,而是仅在隧道仰拱处的初期支护层与围岩之间设置独立的排水通道将初期支护层与围岩之间的水排出,既没有破坏喷膜防水衬砌结构的完整性,使得结构强度大大增加,又能降低初期支护层与围岩之间的水压,减少初期支护层向喷膜防水层的水渗透量,从而降低初期支护层与喷膜防水层之间的水压,保证喷膜防水层的防水性。另一方面,本申请的排水结构具有更大的排水量。

技术特征:

1.一种排水型隧道喷膜防水衬砌结构,包括从隧道的围岩由外向内依次布置的初期支护层、喷膜防水层和二次衬砌层;所述喷膜防水层设于隧道的边墙与拱顶处;其特征在于,还包括:

2.根据权利要求1所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述初期支护层与喷膜防水层之间还设有找平层;所述第一排水结构设于初期支护层与找平层之间,用于将初期支护层与找平层之间的水引导至隧道底部。

3.根据权利要求1或2所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第一排水结构包括沿隧道周向布置的排水板;所述排水板设有多个,多个排水板沿隧道延伸方向间隔设置。

4.根据权利要求3所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第二排水结构包括导流槽和第一排水管;所述导流槽设有两组,两组导流槽分别位于隧道的两侧;每组设有多个导流槽,多个导流槽沿隧道延伸方向间隔设置;所述导流槽的长度略大于所述排水板的宽度;各排水板的底部一一对应地插入各导流槽;所述第一排水管贯穿位于隧道同一侧的各导流槽,第一排水管位于导流槽内的部分开设有第一通孔。

5.根据权利要求4所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第三排水结构包括沿隧道周向布置的第二排水管,所述第二排水管设有多个,多个第二排水管沿隧道延伸方向间隔设置;所述第二排水管的整个管身均匀开设有第二通孔。

6.根据权利要求5所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第四排水结构包括总排水管、第三排水管和第四排水管;所述总排水管沿隧道延伸方向设置,所述第三排水管的一端与所述总排水管连通,另一端与所述第一排水管连通;所述第四排水管的一端与所述总排水管或所述第三排水管连通,另一端与所述第二排水管连通。

7.根据权利要求6所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第二排水管包括设于隧道左侧的第一排水支管和设于隧道右侧的第二排水支管。

8.根据权利要求7所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第一排水支管和第二排水支管的两端均开口,所述第四排水管分别与第一排水支管和第二排水支管的中部连通。

9.根据权利要求4-7任一项所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述导流槽为半封闭的壳体,其侧面设有第一开口,顶部设有第二开口;所述第一开口与初期支护层连接,所述第二开口上覆盖有土工布;导流槽内填充有碎石。

10.根据权利要求4-7任一项所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:与所述二次衬砌层上施工缝和变形缝对应的位置设有所述排水板。

11.根据权利要求4-7任一项所述的排水型隧道喷膜防水衬砌结构,其特征在于:所述第一通孔均匀分布于所述第一排水管上壁180°-240°角度范围。

技术总结

本技术公开了一种排水型隧道喷膜防水衬砌结构,包括从隧道的围岩由外向内依次布置的初期支护层、喷膜防水层和二次衬砌层;所述喷膜防水层设于隧道的边墙与拱顶处;还包括设于初期支护层与喷膜防水层之间的第一排水结构、设于第一排水结构下方的初期支护层与二次衬砌层之间的第二排水结构、设于隧道仰拱处的初期支护层与围岩之间的第三排水结构和设于隧道底部的中部的第四排水结构。由于采用了上述技术方案,与现有技术相比,本技术既没有破坏喷膜防水衬砌结构的完整性,使得结构强度大大增加,又能降低初期支护层与围岩之间的水压。与此同时,还可减少初期支护层向喷膜防水层的水渗透量,从而降低初期支护层与喷膜防水层之间的水压,保证喷膜防水层的防水性。

技术研发人员:葛洋洋,孙晓贺,王虎群,施成华,宋建荣

受保护的技术使用者:北京东方雨虹防水技术股份有限公司

技术研发日:20230330

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!