伸缩式致动器、致动系统和移动模拟装置的制作方法

本发明涉及伸缩式致动器领域,尤其涉及一种致动系统和移动模拟装置的伸缩式致动器。

背景技术:

1、伸缩式致动器可配合空间有限的环境使用,其通常包括多段缸体之结构。一般而言,伸缩式致动器的中间缸体会与前段缸体一起伸展,直到与后段缸体碰撞而停止;缩回的操作则是前段缸体在缩回时先撞击到中间缸体,再促使中间段缸体压回。然而,前述的传统结构会让整个缸体的出力超乎预期,且因缸体间之撞击力过大而造成震动、噪音、结构受损等问题。为了降低震动和噪音,一般做法会装设弹簧来吸收撞击力,但弹簧仅能减少撞击力而非完全去除撞击,且仍无法解决出力超乎预期的问题。

2、因此,目前急需一种能解决至少上述问题的设计方案。

技术实现思路

1、本发明的一目的在于提供一种能够解决上述技术问题的伸缩式致动器和致动系统。

2、本发明的另一目的在于提供一种移动模拟装置,其中设有所述的伸缩式致动器。

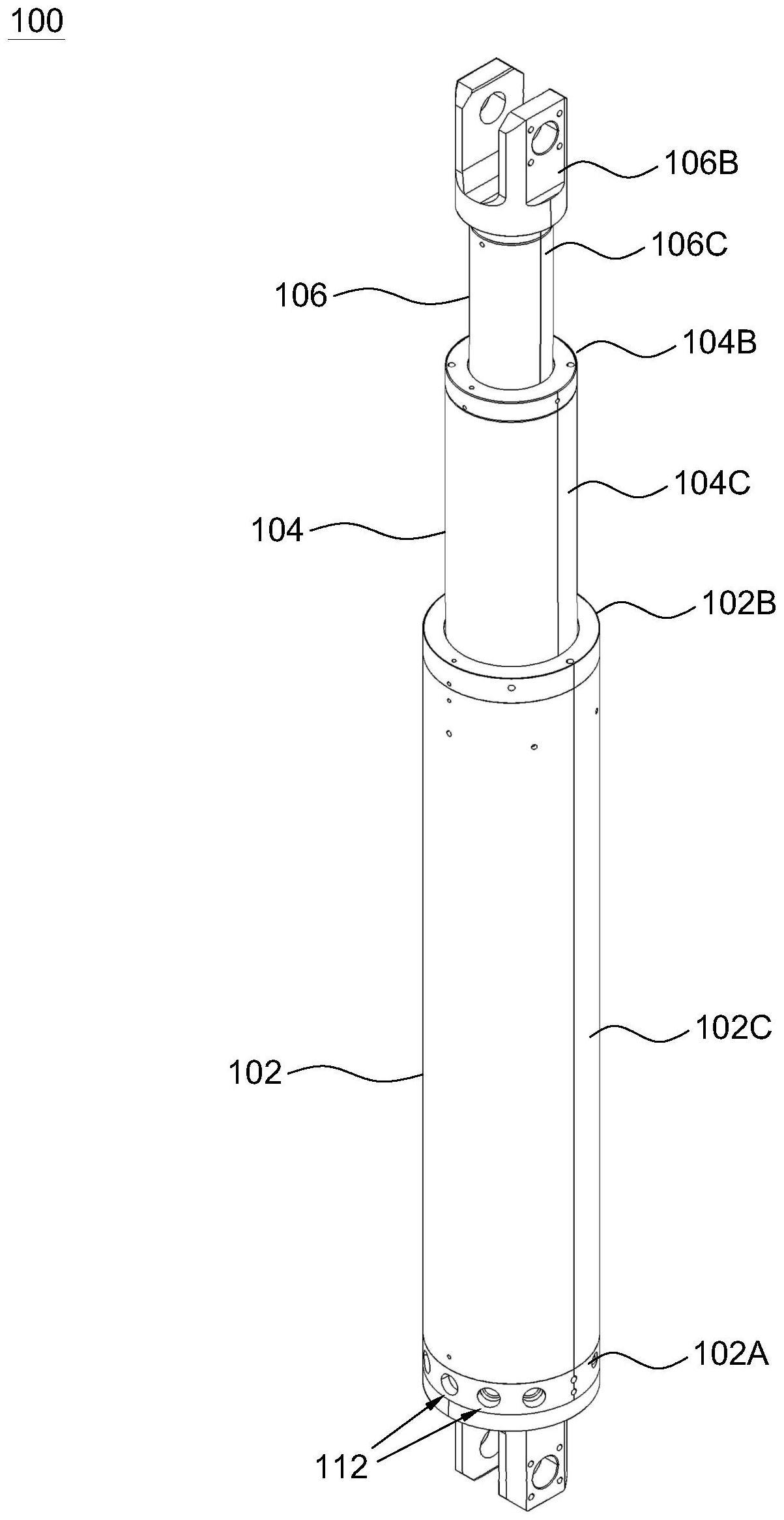

3、为实现上述目的,本发明所提供的伸缩式致动器包括第一节段、第二节段、第三节段、第一通口及第二通口;所述第一节段具有第一内腔;所述第二节段通过所述第一内腔与所述第一节段滑接,所述第二节段具有第二内腔,且所述第二内腔与所述第一内腔绝缘;所述第三节段通过所述第二内腔与所述第二节段滑接,所述第三节段具有第三内腔,且所述第三内腔与所述第二内腔连通;流体能通过所述第一通口导入所述第一内腔,且流体能通过所述第一通口自所述第一内腔排出;流体能通过所述第二通口导入所述第二内腔和所述第三内腔,且流体能通过所述第二通口自所述第二内腔和所述第三内腔排出。

4、较佳地,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有面向相对侧的第一端部表面和第二端部表面,所述第一端部表面可与所述第一内腔中的流体接触,所述第二端部表面可与所述第二内腔中的流体接触,且所述第一端部表面的面积大于所述第二端部表面的面积。

5、较佳地,所述第三节段的一端部具有可与所述第三内腔中的流体接触的第三端部表面,所述第二端部表面的面积大于所述第三端部表面的面积。

6、较佳地,所述第一内腔适于容纳与所述第一端部表面接触并产生缓冲压力的流体,借此对于所述第一端部表面能够产生推力,其趋于抵消所述第二内腔和所述第三内腔中的流体压力对于所述第二端部表面所产生的反向力。

7、较佳地,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一节段上。

8、较佳地,所述伸缩式致动器还包括与所述第一内腔连通的第三通口,所述第三通口设置于所述第一节段上并沿所述伸缩式致动器的纵轴向与所述第一通口相间隔,而且所述第二节段的一端部可在所述第一内腔中介于所述第一通口和所述第三通口之间滑动。

9、较佳地,所述第一内腔介于所述第一节段的第一端部和第二端部之间延伸,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一端部,所述第二节段则可伸出于所述第二端部。

10、较佳地,所述第二通口与一导管相连接,以使流体能通过所述第二通口和所述导管导入所述第二内腔和所述第三内腔,且使流体能通过所述第二通口和所述导管自所述第二内腔和所述第三内腔排出。

11、较佳地,所述导管延伸于所述第一内腔、所述第二内腔和所述第三内腔中。

12、较佳地,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有一开口,所述导管通过所述开口延伸至所述第二内腔中。

13、较佳地,所述第二节段的所述端部在所述开口处设有一流体密封件,所述流体密封件绕所述导管配置。

14、较佳地,所述第一通口和所述第二通口中任一者为气体通口或液体通口。

15、为实现上述目的,本发明所提供的移动模拟装置包括:一支撑座;一乘客平台,适于乘载乘客;及所述的伸缩式致动器,其中,所述第一节段与所述支撑座相连接,所述第三节段则与所述乘客平台相连接。

16、为实现上述目的,本发明所提供的致动系统包括伸缩式致动器及压力源;所述伸缩式致动器包括数个可伸缩的节段、第一通口和第二通口,其中,所述数个节段至少包括第一节段和第二节段,所述第一节段具有第一内腔,所述第二节段通过所述第一内腔与所述第一节段滑接并具有与所述第一内腔绝缘的第二内腔,所述第一通口允许流体通过所述第一通口导入所述第一内腔,并允许流体自所述第一内腔排出,所述第二通口允许流体通过所述第二通口导入所述第二内腔和所述第三内腔,并允许流体自所述第二内腔和所述第三内腔排出;所述压力源通过第一输送管与所述第一通口相连接,并通过第二输送管与所述第二通口相连接;其中,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有面向相对侧的第一端部表面和第二端部表面,所述第一端部表面可与所述第一内腔中的流体接触,所述第二端部表面可与所述第二内腔中的流体接触,而所述压力源经操作可在所述第一内腔和所述第二内腔分别产生不同的流体压力,使所述第二节段呈浮动状态并以时行时止的方式缓慢地伸展。

17、较佳地,所述压力源包括第一蓄压器和第二蓄压器,所述第一蓄压器与所述第一输送管相连接,所述第二蓄压器与所述第二输送管相连接。

18、较佳地,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一节段上。

19、较佳地,所述第一内腔介于所述第一节段的第一端部和第二端部之间延伸,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一端部,所述第二节段则可伸出于所述第二端部。

20、较佳地,所述第二通口与一导管相连接,以使流体能通过所述第二通口和所述导管导入所述第二内腔,且使流体能通过所述第二通口和所述导管自所述第二内腔排出。

21、较佳地,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有一开口,所述导管通过所述开口延伸至所述第二内腔中。

22、较佳地,所述第二节段的所述端部在所述开口处设有一流体密封件,所述流体密封件绕所述导管配置。

技术特征:

1.一种伸缩式致动器,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有面向相对侧的第一端部表面和第二端部表面,所述第一端部表面可与所述第一内腔中的流体接触,所述第二端部表面可与所述第二内腔中的流体接触,且所述第一端部表面的面积大于所述第二端部表面的面积。

3.如权利要求2所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第三节段的一端部具有可与所述第三内腔中的流体接触的第三端部表面,所述第二端部表面的面积大于所述第三端部表面的面积。

4.如权利要求2所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第一内腔适于容纳与所述第一端部表面接触并产生缓冲压力的流体,借此对于所述第一端部表面能够产生推力,其趋于抵消所述第二内腔和所述第三内腔中的流体压力对于所述第二端部表面所产生的反向力。

5.如权利要求1所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一节段上。

6.如权利要求5所述的伸缩式致动器,其特征在于,还包括与所述第一内腔连通的第三通口,所述第三通口设置于所述第一节段上并沿所述伸缩式致动器的纵轴向与所述第一通口相间隔,而且所述第二节段的一端部可在所述第一内腔中介于所述第一通口和所述第三通口之间滑动。

7.如权利要求5所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第一内腔介于所述第一节段的第一端部和第二端部之间延伸,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一端部,所述第二节段则可伸出于所述第二端部。

8.如权利要求5所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第二通口与一导管相连接,使流体能通过所述第二通口和所述导管导入所述第二内腔和所述第三内腔,且使流体能通过所述第二通口和所述导管自所述第二内腔和所述第三内腔排出。

9.如权利要求8所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述导管延伸于所述第一内腔、所述第二内腔和所述第三内腔中。

10.如权利要求8所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有一开口,所述导管通过所述开口延伸至所述第二内腔中。

11.如权利要求10所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第二节段的所述端部在所述开口处设有一流体密封件,所述流体密封件绕所述导管配置。

12.如权利要求1所述的伸缩式致动器,其特征在于,所述第一通口和所述第二通口中任一者为气体通口或液体通口。

13.一种移动模拟装置,其特征在于,包括:

14.一种致动系统,其特征在于,包括:

15.如权利要求14所述的致动系统,其特征在于,所述压力源包括第一蓄压器和第二蓄压器,所述第一蓄压器与所述第一输送管相连接,所述第二蓄压器与所述第二输送管相连接。

16.如权利要求14所述的致动系统,其特征在于,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一节段上。

17.如权利要求16所述的致动系统,其特征在于,所述第一内腔介于所述第一节段的第一端部和第二端部之间延伸,所述第一通口和所述第二通口设置于所述第一端部,所述第二节段则可伸出于所述第二端部。

18.如权利要求16所述的致动系统,其特征在于,所述第二通口与一导管相连接,以使流体能通过所述第二通口和所述导管导入所述第二内腔,且使流体能通过所述第二通口和所述导管自所述第二内腔排出。

19.如权利要求18所述的致动系统,其特征在于,所述第二节段的一端部位于所述第一内腔中并具有一开口,所述导管为通过所述开口延伸至所述第二内腔中。

20.如权利要求19所述的致动系统,其特征在于,所述第二节段的所述端部在所述开口处设有一流体密封件,其绕所述导管配置。

技术总结

本发明公开一种伸缩式致动器,包括第一节段、第二节段、第三节段、第一通口及第二通口;所述第一节段具有第一内腔;所述第二节段通过所述第一内腔与所述第一节段滑接,所述第二节段具有第二内腔,且所述第二内腔与所述第一内腔绝缘;所述第三节段通过所述第二内腔与所述第二节段滑接,所述第三节段具有第三内腔,且所述第三内腔与所述第二内腔连通;流体能通过所述第一通口导入所述第一内腔,且流体能通过所述第一通口自所述第一内腔排出;流体能通过所述第二通口导入所述第二内腔和所述第三内腔,且流体能通过所述第二通口自所述第二内腔和所述第三内腔排出。

技术研发人员:李政益

受保护的技术使用者:智崴资讯科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!