一种无连通管路的双端供油泵的制作方法

本发明属于航空应用技术,涉及一种无连通管路的双端供油泵。

背景技术:

1、随着航空科学技术的发展,飞机对机载成品的技术要求越来越高。对于航空燃油泵特别是供油泵而言,不仅要求能满足飞机提出的功能性能指标、能够双端供油以满足不同飞行姿态,而且还要求尺寸小、重量轻以及维护性好等特点,对航空燃油泵的发展提出了较高的要求。

2、常用的航空供油泵一般具有上下两个蜗壳,上下端可以独立工作,然后通过连通管将上下端的燃油汇聚起来,然后输送给飞机供油管路。传统的结构形式虽然能够满足功能性能要求,但双蜗壳结构以及连接上下端的管路结构具有尺寸体积大、重量较重、重心偏离旋转中心轴的特点,影响产品小型化、轻量化设计和转动惯量设计,不利于产品的安装及受力。

技术实现思路

1、本发明的目的:提供一种无连通管路的双端供油泵,它通过多功能集成式壳体实现双端泵上下端连通,达到减小产品体积尺寸、减轻产品重量以及优化结构性能的目的。

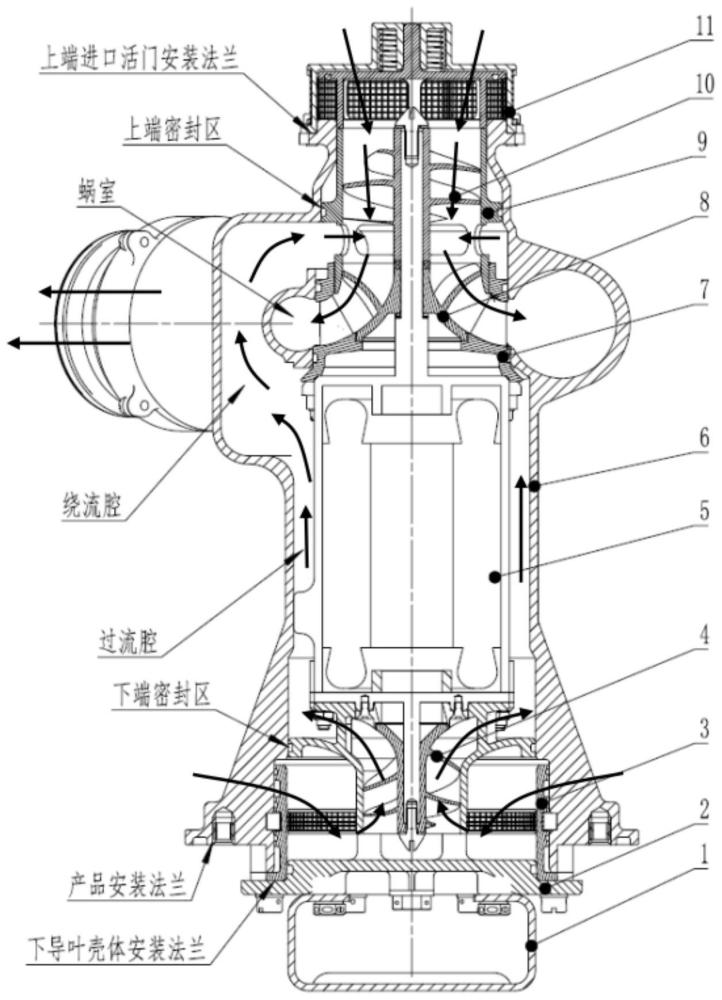

2、本发明的技术解决方案:一种无连通管路的双端供油泵,包括拉手1、下导叶壳体2、密封筒3、下导流叶轮4、电动机5、集成式壳体6、上导叶壳体7、主叶轮8、一体式进口管9、诱导轮10以及上端进口活门11,其中:

3、所述集成式壳体6,用于双端泵结构,包括双端供油泵安装法兰、下导叶壳体安装法兰、过流腔、绕流腔、上端进口活门安装法兰以及蜗室;过流腔位于电动机外部,过流腔内径大于电动机壳体外径,过流腔中间形成的过流面积为下端泵燃油进口面积的1.5~2倍;绕流腔位于蜗室外部,且位于蜗形螺旋结构的起始处,绕流腔下端连接过流腔,绕流腔上端连接诱导轮10出口,绕流腔横截面呈现扁平环带状,绕流腔最小处过流面积为下端泵燃油进口面积的1~1.2倍;绕流腔凸出于过流腔壳体及蜗壳表面,但不得超出底部产品安装法兰;

4、下导叶壳体2、密封筒3、下导流叶轮4、电动机5、集成式壳体6、上导叶壳体7、主叶轮8、一体式进口管9和诱导轮10安装在集成式壳体6内,集成式壳体6上端连接上端进口活门11,集成式壳体6下端内腔中设有密封筒3,拉手1位于产品的底端面;

5、电动机5两端均伸出旋转轴,上端轴上依次连接诱导轮10和主叶轮8,下端轴上连接下导流叶轮4;电动机两端叶轮外部分别连接上导叶壳体7和下导叶壳体2,上导叶壳体7上连接一体式进口管9。

6、进一步的,所述集成式壳体6用于双端供油泵装置,只采用一个蜗壳,上下两端的流量分配比为1/4~4,蜗壳位于流量较大的一端,绕流腔位于蜗壳外部,也位于流量较大的一端。

7、进一步的,所述集成式壳体6内腔为阶梯环腔结构,从下端至上端分别与密封环3、下导叶壳体2、电动机5支撑筋、上导叶壳体7、一体式进口管9以及上端进口活门11连接,各阶梯环面同轴度不低于φ0.02mm。

8、进一步的,所述集成式壳体6,在与下导叶壳体2和一体式进口管9之间设置密封区域,使内腔中的增压燃油分别与上下端燃油进口隔离;采用0型圆截面密封胶圈,胶圈压缩量为8%~20%。

9、进一步的,所述电动机5壳体环面上设有支撑筋,支撑筋数量为3~6个,支撑筋宽度为8~15mm,轴向长度推荐不低于20mm,支撑筋外缘为弧面,与集成式壳体6内腔形成配合。

10、进一步的,所述一体式进口管9为无连通管路的双端供油泵上进口管、汇流腔以及油泵口的集成结构,进口管内部安装诱导轮10,为上泵提供进油通道;油泵口连接主叶轮8,其出口边型线与主叶轮8轴面投影图盖板型面保持一致,使油泵口与主叶轮盖板型面之间间隙保持均匀,该处间隙范围为0.2~0.4mm;在进口管和油泵口之间是汇流腔,是上下端燃油汇流区域,汇流腔区域壁面上开设燃油流通窗口,所述燃油流通窗口采用圆形结构,当需要更大流通面积时采用方形窗口,开设的窗口面积不得低于绕流腔的最小处过流面积;燃油流通窗口的面积为下端泵燃油进口面积的1~2倍。

11、进一步的,所述的下导流叶轮4为诱导轮和混流式叶轮的集成体,进口处呈现诱导轮形态,出口处呈现混流式叶轮形态,且下导流叶轮的出口外径小于进口直径。

12、进一步的,所述下导叶壳体2在下导流叶轮4外部设有导叶,导叶的叶片弯曲方向与下导流叶轮相反,导叶一般为4~9片,数量与导流叶轮叶片的数量互为质数。

13、进一步的,所述密封筒3为圆环状,外径与集成式壳体6相应安装内径形成配合,中间段开孔,下端燃油通过中间段的开孔流入无连通管路的双端供油泵内部,中间段开孔的轴向长度根据下端泵工作的流量决定,开孔面积不得小于下端燃油进口面积的2倍;开孔环面相对于密封筒3外径内陷,内陷区域安装带状滤网,内陷深度尺寸大于滤网厚度。

14、本发明有益效果:本发明专利能用于各种双端泵装置。常规双端泵装置由于功能需要,设置了上下端燃油连通管,位于电动机安装壳体的一侧,连接着上下端油泵的进口或出口。该种结构形式使得双端泵装置不再是安装壳体的规则回转体结构,外置连通管也增大了装置的安装空间和重量,并使得装置的重心偏离了电动机安装壳体旋转中心轴线,不利于装置的安装及结构性能。而本发明的无连通管的双端泵结构,采用多功能集成式安装壳体结构,使得双端泵不用再设置外置连通管,节省了装置的安装尺寸空间,减少了装置的结构组成,减轻了装置的重量。由于无外置的连通管路,装置的重心仍然位于电动机安装壳体旋转中心轴线上,没有发生偏移,有利于装置的安装和结构性能,符合燃油泵小型化、轻量化的技术方向。

15、同时,电动机作为装置的最大发热源,电动机的散热是需要采取专用设计措施的。由于双端泵装置上下端连接采用过流腔结构,位于电动机壳体外,双端泵工作时,流动的燃油能够很好的带走电动机工作时产生的热量,改善了电动机的工作环境,提高了电动机的工作可靠性和寿命;电动机设计时不用再采取散热设计措施,简化了产品的设计。

技术特征:

1.一种无连通管路的双端供油泵,其特征在于,包括拉手(1)、下导叶壳体(2)、密封筒(3)、下导流叶轮(4)、电动机(5)、集成式壳体(6)、上导叶壳体(7)、主叶轮(8)、一体式进口管(9)、诱导轮(10)以及上端进口活门(11),其中:

2.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述集成式壳体(6)用于双端供油泵装置,只采用一个蜗壳,上下两端的流量分配比为1/4~4,蜗壳位于流量较大的一端,绕流腔位于蜗壳外部,也位于流量较大的一端。

3.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述集成式壳体(6)内腔为阶梯环腔结构,从下端至上端分别与密封环(3)、下导叶壳体(2)、电动机(5)支撑筋、上导叶壳体(7)、一体式进口管(9)以及上端进口活门(11)连接,各阶梯环面同轴度不低于φ0.02mm。

4.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述集成式壳体(6),在与下导叶壳体(2)和一体式进口管(9)之间设置密封区域,使内腔中的增压燃油分别与上下端燃油进口隔离;采用0型圆截面密封胶圈,胶圈压缩量为8%~20%。

5.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述电动机(5)壳体环面上设有支撑筋,支撑筋数量为3~6个,支撑筋宽度为8~15mm,轴向长度推荐不低于20mm,支撑筋外缘为弧面,与集成式壳体(6)内腔形成配合。

6.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述一体式进口管(9)为无连通管路的双端供油泵上进口管、汇流腔以及油泵口的集成结构,进口管内部安装诱导轮(10),为上泵提供进油通道;油泵口连接主叶轮(8),其出口边型线与主叶轮(8)轴面投影图盖板型面保持一致,使油泵口与主叶轮盖板型面之间间隙保持均匀,该处间隙范围为0.2~0.4mm;在进口管和油泵口之间是汇流腔,是上下端燃油汇流区域,汇流腔区域壁面上开设燃油流通窗口,所述燃油流通窗口采用圆形结构,当需要更大流通面积时采用方形窗口,开设的窗口面积不得低于绕流腔的最小处过流面积;燃油流通窗口的面积为下端泵燃油进口面积的1~2倍。

7.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述的下导流叶轮(4)为诱导轮和混流式叶轮的集成体,进口处呈现诱导轮形态,出口处呈现混流式叶轮形态,且下导流叶轮(4)的出口外径小于进口直径。

8.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述下导叶壳体(2)在下导流叶轮(4)外部设有导叶,导叶的叶片弯曲方向与下导流叶轮相反,导叶一般为4~9片,数量与导流叶轮叶片的数量互为质数。

9.根据权利要求1所述的无连通管路的双端供油泵,其特征在于,所述密封筒(3)为圆环状,外径与集成式壳体(6)相应安装内径形成配合,中间段开孔,下端燃油通过中间段的开孔流入无连通管路的双端供油泵内部,中间段开孔的轴向长度根据下端泵工作的流量决定,开孔面积不得小于下端燃油进口面积的2倍;开孔环面相对于密封筒(3)外径内陷,内陷区域安装带状滤网,内陷深度尺寸大于滤网厚度。

技术总结

本申请提供一种无连通管路的双端供油泵,包括拉手1、下导叶壳体2、密封筒3、下导流叶轮4、电动机5、集成式壳体6、上导叶壳体7、主叶轮8、一体式进口管9、诱导轮10以及上端进口活门11,其中:所述集成式壳体6,用于双端泵结构,包括双端供油泵安装法兰、下导叶壳体安装法兰、过流腔、绕流腔、上端进口活门安装法兰以及蜗室等;过流腔位于电动机外部,过流腔中间形成的过流面积为下端泵燃油进口面积的1.5~2倍;绕流腔位于蜗室外部,且位于蜗形螺旋结构的起始处,绕流腔下端连接过流腔,绕流腔上端连接诱导轮10出口,绕流腔横截面呈现扁平环带状,绕流腔最小处过流面积为下端泵燃油进口面积的1~1.2倍。

技术研发人员:宋微蒙,田启龙,胡荣霞,李文轩

受保护的技术使用者:中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心

技术研发日:

技术公布日:2024/3/27

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!