升降机构轴承盖的减振结构的制作方法

1.本实用新型涉及电动升降立柱领域,更加具体的,涉及在电动升降立柱的顶壳内设置的轴承盖的减振结构。

背景技术:

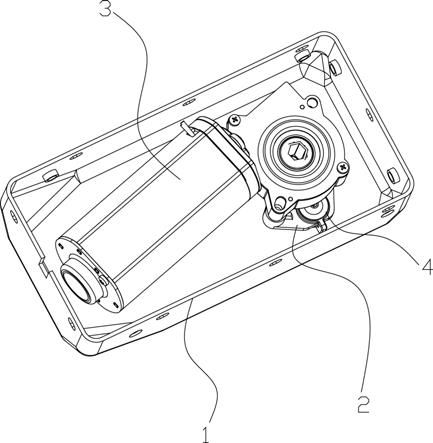

2.电动升降立柱常被应用在升降桌上,以用于控制桌面的升降高度。现有的电动升降立柱的管体一般包括由内向外依次套装的内管、中管、外管、与内管上端固定连接的顶壳、设置于顶壳中的驱动电机以及与驱动电机传动配合的传动装置,为了使电动升降立柱的行程尽可能的大,其中的传动装置通常设置成套装在一起的传动螺杆和中空螺杆,传动螺杆和中空螺杆被设置为相互可以在轴向上活动;但是在传动螺杆转动时,通过其外周上的凸键和中空螺杆内壁上对应的键槽配合,进而使得传动螺杆转动时可带动中空螺杆随动。此外,在内管和中管上分别设置传动螺母,通过传动螺母与传动螺杆和中空螺杆进行配合,从而实现内管、中管和外管的相对伸缩。

3.参见附图1和附图2,具体的,顶壳1内设置轴承盖2,在轴承盖2内设置有轴承100,传动螺杆的一端通过所述轴承转动支承,驱动电机3固定在轴承盖上。并且,为了使得顶壳1内的驱动电机3和顶壳1配合时不至于产生过大的噪音,在所述轴承盖2和所述顶壳1之间设置有减震垫4,所述减震垫4往往采用一体式减震垫,具体的,其包括筒部4a和在该筒部顶端和尾端分别设置的第一止挡环4b和第二止挡环4c,该减振垫4从顶壳1的下方,沿着顶壳1上设置的穿孔200插设,通过第一止挡环4b和第二止挡环4c与顶壳1的前后两端面抵压配合进而使得减振垫4被限位。在减振垫4的中部贯穿有紧固件穿孔,一紧固螺钉5穿过该紧固件穿孔后拧入至顶壳1上对应的螺孔内,进而将轴承盖2、减振垫4和顶壳1固定为一体。然而上述结构中,紧固件穿孔需预留位置,且减震垫变形后易被挤压到孔内,导致减震效果变差。

4.基于以上问题,有必要对现有技术做出改进。

技术实现要素:

5.本实用新型的针对现有技术中存在的不足,提供了升降机构轴承盖的减振结构。

6.本实用新型是通过如下技术方案实现的:升降机构轴承盖的减振结构,包括顶壳、在顶壳内设置的轴承盖和固定在轴承盖上的驱动电机,在所述轴承盖上设置有第一穿孔,还包括一u型减震垫,所述u型减震垫包括间隔设置的第一垫片和第二垫片、所述第一垫片和第二垫片在通过在其一侧设置的连接筋固定为一体,所述第一垫片和所述第二垫片间隔设置且位置正对,在所述第一垫片和第二垫片上设置有对位的第二穿孔,所述轴承盖插入所述第一垫片和所述第二垫片形成的间隙内;一紧固螺钉依次穿过第一垫片、轴承盖、第二垫片上设置的穿孔后拧入顶壳的底壁上,进而将轴承盖和顶壳固定。

7.上述技术方案中,所述u型减震垫设置有两组,其设置在轴承盖的对角位置。

8.上述技术方案中,所述连接筋呈c型,所述连接筋的两个脚部与所述第一垫片和第二垫片连接。

9.上述技术方案中,位于连接筋上端的脚部与第一垫片的上端面齐平,位于连接筋下端的脚部与第二垫片的端面下端面齐平。

[0010] 本实用新型具有如下有益效果:本实用新型 u型减震垫可通过沿着轴承盖的一侧插装,大大为安装减振垫提供了便利;此外,由于u型减震垫不具有插如轴承盖上第一穿孔的部分,因此其在螺钉孔几乎无间隙,u型减震垫不会再挤压到孔内,减震效果减震也更稳定。

附图说明

[0011]

图1为现有技术中轴承盖减振结构的分解示意图。

[0012]

图2为现有技术中轴承盖减振结构的剖视示意图。

[0013]

图3为本实用新型轴承盖减振结构的立体图。

[0014]

图4为图3中驱动电机隐藏时的结构示意图。

[0015]

图5为本实用新型的结构分解示意图。

具体实施方式

[0016]

下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:参见图3至图5,升降机构轴承盖的减振结构,包括顶壳1、在顶壳1内设置的轴承盖2和固定在轴承盖2上的驱动电机3,在所述轴承盖2上设置有第一穿孔101,还包括一u型减震垫4,所述u型减震垫4包括间隔设置的第一垫片41和第二垫片42、所述第一垫片41和第二垫片42在通过在其一侧设置的连接筋40固定为一体,所述第一垫片41和所述第二垫片42间隔设置且位置正对,在所述第一垫片41和第二垫片42上设置有对位的第二穿孔102,所述轴承盖2插入所述第一垫片41和所述第二垫片42形成的间隙内;一紧固螺钉5依次穿过第一垫片41、轴承盖2、第二垫片42上设置的穿孔后拧入顶壳1的底壁上,进而将轴承盖2和顶壳1固定。

[0017]

上述结构中,u型减震垫4可通过沿着轴承盖2的一侧插装,大大为安装减振垫4提供了便利,此外,由于u型减震垫4不具有插如轴承盖2上第一穿孔101的部分,因此其在螺钉孔几乎无间隙,u型减震垫不会再挤压到孔内,减震效果减震也更稳定。

[0018]

具体的,所述u型减震垫4设置有两组,其设置在轴承盖2的对角位置。

[0019]

所述连接筋40呈c型,所述连接筋40的两个脚部与所述第一垫片41和第二垫片42连接。上述技术方案中,将连接筋40设置为c型,可以提高u型减震垫4可插入至轴承盖2一侧的深度,进而使得在轴承盖2上设置的第一穿孔101位于轴承盖2较内部位置时,u型减震垫4也上的第二穿孔102也依旧可以和轴承盖2上的第一穿孔101对位。

[0020]

其中,位于连接筋40上端的脚部与第一垫片41的上端面齐平,位于连接筋40下端的脚部与第二垫片42的端面下端面齐平。

[0021]

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制。本申请中上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进。上述变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内。

技术特征:

1.升降机构轴承盖的减振结构,包括顶壳(1)、在顶壳(1)内设置的轴承盖(2),传固定在轴承盖(2)上的驱动电机3,其特征在于:在所述轴承盖(2)上设置有第一穿孔(101),还包括一u型减震垫(4),所述u型减震垫(4)包括间隔设置的第一垫片(41)和第二垫片(42)、所述第一垫片(41)和第二垫片42在通过在其一侧设置的连接筋(40)固定为一体,所述第一垫片(41)和所述第二垫片(42)间隔设置且位置正对,在所述第一垫片(41)和第二垫片(42)上设置有对位的第二穿孔(102),所述轴承盖(2)插入所述第一垫片(41)和所述第二垫片(42)形成的间隙内;一紧固螺钉(5)依次穿过第一垫片(41)、轴承盖(2)、第二垫片(42)上设置的穿孔后拧入顶壳(1)的底壁上,进而将轴承盖(2)和顶壳(1)固定。2.如权利要求1所述的升降机构轴承盖的减振结构,其特征在于:所述u型减震垫(4)设置有两组,其设置在轴承盖(2)的对角位置。3.如权利要求1所述的升降机构轴承盖的减振结构,其特征在于:所述连接筋(40)呈c型,所述连接筋(40)的两个脚部与所述第一垫片(41)和第二垫片(42)连接。4.如权利要求3所述的升降机构轴承盖的减振结构,其特征在于:位于连接筋(40)上端的脚部与第一垫片(41)的上端面齐平,位于连接筋(40)下端的脚部与第二垫片(42)的端面下端面齐平。

技术总结

本实用新型公开了升降机构轴承盖的减振结构,包括顶壳、和驱动电机,在轴承盖上设置有第一穿孔,还包括一U型减震垫,U型减震垫包括间隔设置的第一垫片和第二垫片、第一垫片和第二垫片在通过在其一侧设置的连接筋固定为一体,在第一垫片和第二垫片上设置有对位的第二穿孔,轴承盖插入第一垫片和第二垫片形成的间隙内;一紧固螺钉依次穿过第一垫片、轴承盖、第二垫片上设置的穿孔后拧入顶壳的底壁上。本实用新型U型减震垫可通过沿着轴承盖的一侧插装,大大为安装减振垫提供了便利;此外,由于U型减震垫不具有插如轴承盖上第一穿孔的部分,因此其在螺钉孔几乎无间隙,U型减震垫不会再挤压到孔内,减震效果减震也更稳定。减震效果减震也更稳定。减震效果减震也更稳定。

技术研发人员:卢连苗 陈罗辉 谭建华 张焕

受保护的技术使用者:宁波强生电机有限公司

技术研发日:2021.09.16

技术公布日:2022/1/14

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1