十一通阀、车辆热管理系统及车辆的制作方法

本公开涉及热管理,尤其涉及一种十一通阀、车辆热管理系统及车辆。

背景技术:

1、在现有热泵空调系统的冷却液循环回路中,通常采用单向阀、三通阀和四通阀等阀体来控制冷却液的流动方向和流量。为实现不同循环回路之间的切换,满足精细化控制要求,通常需要借助多个三通阀和多个四通阀配合实现。然而,采用多个阀体的实现方式存在使用成本高、控制程序复杂、装配繁琐、占用空间大、模式切换反应速度慢、泄漏风险大等问题。

技术实现思路

1、为了解决解决上述技术问题,本发明一方面提供了一种十一通阀、车辆热管理系统及车辆。

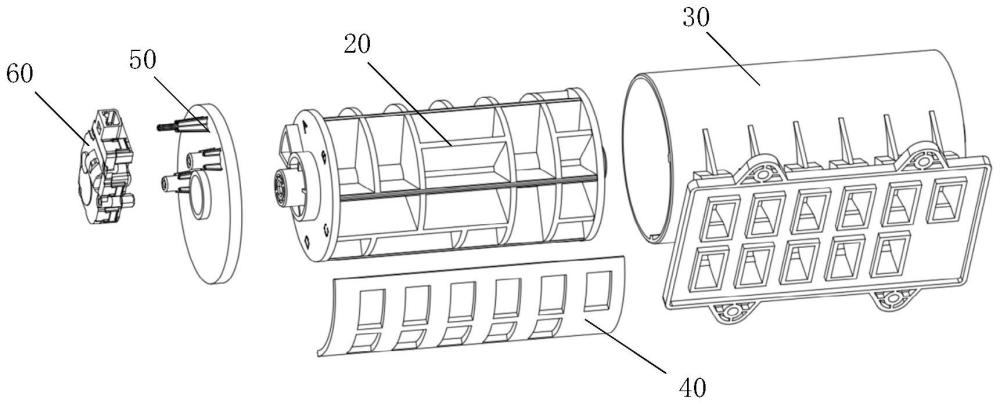

2、本公开提供的一种十一通阀,包括阀壳和转动安装在所述阀壳内的阀芯,所述阀壳上设有十一个阀口,分别为第一阀口、第二阀口、第三阀口、第四阀口、第五阀口、第六阀口、第七阀口、第八阀口、第九阀口、第十阀口和第十一阀口;沿所述阀壳的第轴向方向,所述第九阀口、第六阀口、第七阀口、第十阀口和第五阀口依次排列设置,所述第八阀口、第三阀口、第二阀口、第一阀口、第四阀口和第十一阀口依次排列设置;沿所述阀壳的周向方向,所述第九阀口与所述第八阀口相邻设置,所述第六阀口与所述第三阀口相邻设置,所述第七阀口与所述第二阀口相邻设置,所述第十阀口与所述第一阀口相邻设置,所述第五阀口与所述第四阀口相邻设置;

3、所述阀芯上设有多个流道槽,多个所述流道槽在所述阀芯的周向上分成五组,五组所述流道槽用于分别与多个所述阀口对应连通,至少部分所述流道槽两两相邻连通,以使五组所述流道槽分别与多个所述阀口连通形成五种工作模式,且所述阀芯在所述阀壳内的转动能够实现五种工作模式的切换,其中,

4、模式一为:所述第五阀口与所述第四阀口接通,所述第十阀口与所述第一阀口接通,所述第七阀口与所述第二阀口接通,所述第六阀口与所述第三阀口接通,所述第九阀口与所述第八阀口接通;

5、模式二为:所述第五阀口与所述第四阀口接通,所述第十阀口与所述第七阀口接通,所述第一阀口与所述第二阀口接通,所述第六阀口与所述第三阀口接通,所述第九阀口与所述第八阀口接通;

6、模式三为:所述第五阀口与所述第四阀口接通,所述第一阀口与所述第二阀口接通,所述第七阀口与所述第六阀口接通,所述第三阀口与所述第八阀口接通;

7、模式四为:所述第五阀口与所述第十阀口接通,所述第四阀口与所述第一阀口接通,所述第七阀口与所述第六阀口接通,所述第二阀口与所述第三阀口接通,所述第九阀口与所述第八阀口接通;

8、模式五为:所述第十一阀口与所述第四阀口接通,所述第五阀口与所述第十阀口接通,所述第一阀口与所述第二阀口接通,所述第七阀口与所述第六阀口接通,所述第九阀口与所述第八阀口接通。

9、上述轴向呈两列的多个阀口,其整体长度方向与阀壳的轴向方向相适应,多个阀口整体较窄的宽度方向与阀壳的周向方向相适应。与之相对应的,每组流道槽较窄的宽度方向也与阀芯的周向方向相适应,也就是说,每组流道槽在周向占用的尺寸空间更小,进而在同等阀芯直径下,每个流道槽在阀芯周向上的尺寸都可以做得更大,从而使多通阀具有较高的流通效率。所有模式工况,均由上下相邻或左右相邻流道槽连通实现,不存在跳点,从而降低了流道槽的加工难度。另外,以5×2+1的形式沿阀壳的轴向呈两列排布,出口结构上,预留有第12号阀口位置,使阀芯的阀口设计具有扩展功能,以使其具备改造升级的可能性。

10、可选的,还包括电机,所述电机与所述阀壳连接,所述阀芯上设有连接部,所述电机与所述连接部连接,所述电机用于驱动所述阀芯相对于所述阀壳转动。

11、可选的,所述阀壳与所述电机相对应的一端设有阀端盖,所述电机安装在所述阀端盖背向所述阀芯的一侧,伸缩式连接部穿过所述阀端盖并与所述电机连接;所述阀端盖朝向所述阀芯的一侧设有第一限位部,所述阀芯上设有与所述第一限位部相对应的第二限位部,所述第一限位部用于在所述阀芯相对于所述阀壳转动至设定位置时与所述第二限位部形成限位配合。

12、可选的,所述第一限位部与所述第二限位部之间面接触。

13、可选的,所述阀壳与所述阀芯之间设有密封板,所述密封板上设有与多个所述阀口对应的网孔。

14、可选的,相邻的两组所述流道槽之间的间隔为72°。

15、本公开还提供了一种车辆热管理系统,该系统包括流体换热单元,所述流体换热单元包括第一换热装置、暖风芯体、散热器、电机换热通路、第二换热装置、电池换热通路和如上所述的十一通阀,所述第一换热装置与所述暖风芯体串联形成第一串联通路,所述第一换热装置适于从冷媒吸收热能,所述第二换热装置适于向冷媒释放热能;

16、所述第一阀口和所述第二阀口对应的与所述第一串联通路的两端连通,所述第十阀口和所述第九阀口分别与所述散热器的两端连通,所述第八阀口和所述第七阀口分别与所述电机换热通路的两端连通,所述第六阀口和所述第五阀口分别与所述第二换热装置的两端连通,所述第四阀口与所述电池换热通路的一端连通,所述第三阀口和所述第十一阀口均与所述电池换热通路的另一端连通。

17、本实施例的车辆热管理系统,通过具有特殊阀芯设计及接口排布形式的十一通阀,满足了车辆热管理五种及以下特定工作模式的使用需求,相比于利用多个三通阀和四通阀的实现方式,可大幅节约成本,且控制逻辑简单,控制方便;通过模块化设计可以使得系统连接变得更加简单,并大大节省安装空间;另外,由于九通阀采用平面密封结构,可减低流体工质泄露的风险。

18、可选的,所述流体换热单元的换热流体为水。

19、可选的,所述冷媒为二氧化碳。

20、可选的,所述第一换热装置为冷却水式气体冷却器或水冷冷凝器。

21、可选的,所述第二换热装置为板式换热器或翅片换热器。

22、本公开还提供了一种车辆,包括如上所述的车辆热管理系统。该车辆具有如上所述的车辆热管理系统。利用热管理系统占用空间小的特点,可增加车辆的其他可用空间,从而提高了车辆的舒适性;另外由于所采用的热管理系统控制逻辑简单、工质泄露风险低,因此可以使车辆的热管理安全、稳定运行。

技术特征:

1.一种十一通阀,其特征在于,包括阀壳和转动安装在所述阀壳内的阀芯,所述阀壳上设有十一个阀口,分别为第一阀口、第二阀口、第三阀口、第四阀口、第五阀口、第六阀口、第七阀口、第八阀口、第九阀口、第十阀口和第十一阀口;沿所述阀壳的第轴向方向,所述第九阀口、第六阀口、第七阀口、第十阀口和第五阀口依次排列设置,所述第八阀口、第三阀口、第二阀口、第一阀口、第四阀口和第十一阀口依次排列设置;沿所述阀壳的周向方向,所述第九阀口与所述第八阀口相邻设置,所述第六阀口与所述第三阀口相邻设置,所述第七阀口与所述第二阀口相邻设置,所述第十阀口与所述第一阀口相邻设置,所述第五阀口与所述第四阀口相邻设置;

2.根据权利要1所述的十一通阀,其特征在于,还包括电机,所述电机与所述阀壳连接,所述阀芯上设有连接部,所述电机与所述连接部连接,所述电机用于驱动所述阀芯相对于所述阀壳转动。

3.根据权利要2所述的十一通阀,其特征在于,所述阀壳与所述电机相对应的一端设有阀端盖,所述电机安装在所述阀端盖背向所述阀芯的一侧,伸缩式连接部穿过所述阀端盖并与所述电机连接;所述阀端盖朝向所述阀芯的一侧设有第一限位部,所述阀芯上设有与所述第一限位部相对应的第二限位部,所述第一限位部用于在所述阀芯相对于所述阀壳转动至设定位置时与所述第二限位部形成限位配合。

4.根据权利要3所述的十一通阀,其特征在于,所述第一限位部与所述第二限位部之间面接触。

5.根据权利要1所述的十一通阀,其特征在于,所述阀壳与所述阀芯之间设有密封板,所述密封板上设有与多个所述阀口对应的网孔。

6.根据权利要1所述的十一通阀,其特征在于,相邻的两组所述流道槽之间的间隔为72°。

7.一种车辆热管理系统,其特征在于,包括流体换热单元,所述流体换热单元包括第一换热装置、暖风芯体、散热器、电机换热通路、第二换热装置、电池换热通路和如权利要求1至6任一项所述的十一通阀,所述第一换热装置与所述暖风芯体串联形成第一串联通路,所述第一换热装置适于从冷媒吸收热能,所述第二换热装置适于向冷媒释放热能;

8.根据权利要7所述的车辆热管理系统,其特征在于,所述流体换热单元的换热流体为水。

9.根据权利要7所述的车辆热管理系统,其特征在于,所述冷媒为二氧化碳。

10.一种车辆,其特征在于,包括如权利要求7至9任一项所述的车辆热管理系统。

技术总结

本公开涉及热管理技术领域,提供了一种十一通阀、车辆热管理系统以及车辆。该十一通阀包括阀壳和转动安装在所述阀壳内的阀芯,阀壳上设有十一个阀口,以5×2+1的形式沿阀壳的轴向呈两列排布,阀芯上设有五组流道槽,分别与十一个阀口连通形成五种工作模式。上述阀口的排布使阀芯周向尺寸可以做得更大,提高流通效率;且流道槽均上下或左右相邻连通,降低了加工难度;预留第12号阀口位置,使阀芯设计具有扩展功能。本车辆热管理系统,以上述多通阀替代传统的多个三通和四通,可大幅节约成本,且控制逻辑简单,并可减低流体工质泄露的风险。采用上述热管理系统的车辆,可留出更多其他可用空间,提高车辆的舒适性;且其热管理操作可安全、稳定运行。

技术研发人员:全显禄,马凯,于文远,李杰,何煜

受保护的技术使用者:广东美的制冷设备有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!