双筒式磁流变液电感减震器的制作方法

本技术属于阻尼器,特别是涉及双筒式磁流变液电感减震器。

背景技术:

1、随着生活水平的提高,人们对车辆的乘坐舒适性要求也越来越高;同时新能源车辆技术的进步,对车辆的悬架系统进行主动成为可能,悬架系统中的重要部件其中就有减震器。

2、传统磁流变液减震器为单筒结构,对钢筒的内壁的光洁度和同轴度要求很高,如果减震器外筒受到撞击,一旦发生变形,内部活塞将会卡死,减震器失效而报废;另外也很难在筒壁上焊接一些附件,同时减震器活塞流道调节困难,为了克服传统磁流变液减震器的缺点,为了解决传统磁流变液减震器以上的缺陷,我们发明了双筒式磁流变液电感减震器。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供双筒式磁流变液电感减震器,解决了现有技术中的减震器外筒受到撞击,减震器失效而报废的技术问题。

2、为达上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

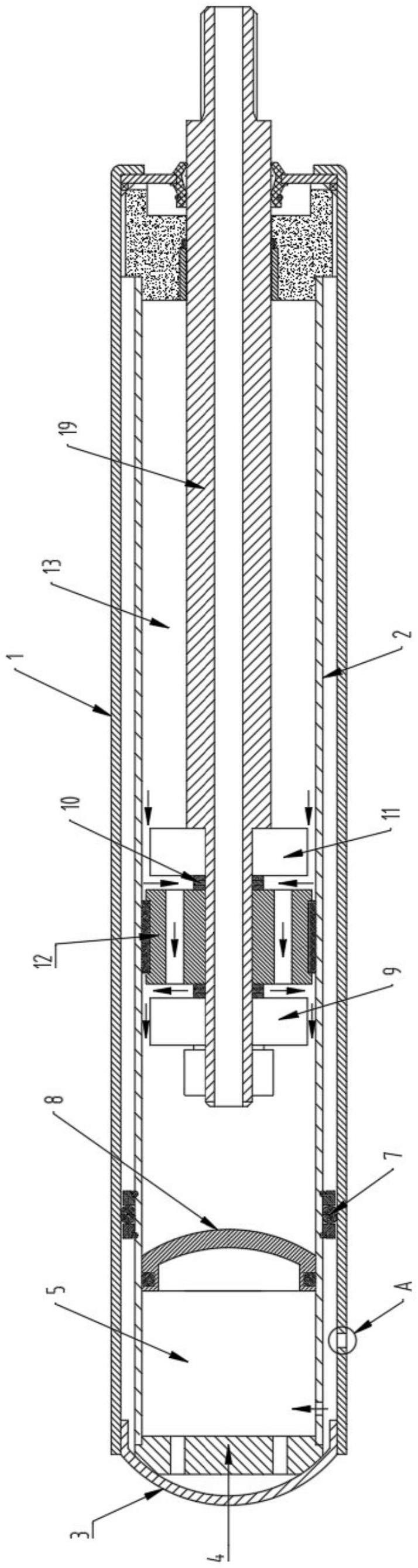

3、双筒式磁流变液电感减震器,包括外筒、装设于外筒中部的内筒,外筒与内筒之间留有间隙,外筒的一端固定有底盖,内筒一端且位于底盖一侧装设有底座,内筒一端的中部设有高压气室;

4、外筒的周侧设有充气口,间隙处环绕装设有密封结构,高压气室的一侧装设有可移动活塞,内筒的中部装设有下电磁线圈和上电磁线圈,下电磁线圈和上电磁线圈的相对内侧均装设有垫圈,相对两侧的垫圈之间装设有活塞,形成一个组合体,内筒另一端的中部装设有连杆,连杆与内筒之间充满有磁流变液。

5、可选的,可移动活塞滑动配合于高压气室与下电磁线圈之间,垫圈包括下流道调节垫圈和上流道调节垫圈,下流道调节垫圈位于下电磁线圈的一侧,上流道调节垫圈位于上电磁线圈的一侧,活塞位于下流道调节垫圈和上流道调节垫圈之间。

6、可选的,充气口位于高压气室的外侧,充气口内装设有开合组件,开合组件包括转动配合于充气口一侧的转轴、对称固定于转轴两侧的密封板和第二磁石、开设于外筒外侧的直角槽、分别固定于直角槽直角两侧的两个第一磁石,密封板与充气口相对应,第二磁石与两个第一磁石相对应。

7、本实用新型的实施例具有以下有益效果:

8、本实用新型的一个实施例通过在外筒中部设置内筒,外筒与内筒之间留有一定的间隙,当减震器外筒受到外力撞击而发生变形,外筒与内筒之间的间隙可保护减震器内筒,有效解决了减震器性能失效的问题,在减震器底部设置高压气室,内筒内设置沿内筒轴向运动的可移动活塞,同时利用外筒与内筒之间的密封结构,使高压氮气与磁流变液可以分开,将连杆置于内筒中,下电磁线圈、活塞、上电磁线圈和调整垫圈装在连杆的下端,形成一个组合件,当组合件轴向移动时,组合件中就有磁流变液流过,此时可通过改变两电磁线圈中流过电流的大小,进而改变两电磁线圈所形成的磁场大小,进而改变电磁线圈附近磁流变液黏度,进而改变减震器的阻尼力大小,使用更加方便。

9、当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

技术特征:

1.双筒式磁流变液电感减震器,其特征在于,包括:外筒(1)、装设于外筒(1)中部的内筒(2),外筒(1)与内筒(2)之间留有间隙,外筒(1)的一端固定有底盖(3),内筒(2)一端且位于底盖(3)一侧装设有底座(4),内筒(2)一端的中部设有高压气室(5);

2.如权利要求1所述的双筒式磁流变液电感减震器,其特征在于,可移动活塞(8)滑动配合于高压气室(5)与下电磁线圈(9)之间。

3.如权利要求1所述的双筒式磁流变液电感减震器,其特征在于,垫圈(10)包括下流道调节垫圈和上流道调节垫圈,下流道调节垫圈位于下电磁线圈(9)的一侧,上流道调节垫圈位于上电磁线圈(11)的一侧。

4.如权利要求3所述的双筒式磁流变液电感减震器,其特征在于,活塞(12)位于下流道调节垫圈和上流道调节垫圈之间。

5.如权利要求1所述的双筒式磁流变液电感减震器,其特征在于,充气口(6)位于高压气室(5)的外侧,充气口(6)内装设有开合组件,开合组件包括转动配合于充气口(6)一侧的转轴(14)、对称固定于转轴(14)两侧的密封板(15)和第二磁石(17)、开设于外筒(1)外侧的直角槽(18)、分别固定于直角槽(18)直角两侧的两个第一磁石(16)。

6.如权利要求5所述的双筒式磁流变液电感减震器,其特征在于,密封板(15)与充气口(6)相对应,第二磁石(17)与两个第一磁石(16)相对应。

技术总结

本技术公开了双筒式磁流变液电感减震器,涉及阻尼器技术领域。本技术包括外筒、装设于外筒中部的内筒,外筒与内筒之间留有间隙,外筒的一端固定有底盖,内筒一端且位于底盖一侧装设有底座,内筒一端的中部设有高压气室。本技术通过在外筒中部设置内筒,当减震器外筒受到外力撞击而发生变形,外筒与内筒之间的间隙可保护减震器内筒,有效解决了减震器性能失效的问题,在减震器底部设置高压气室,内筒内设置沿内筒轴向运动的可移动活塞,同时利用外筒与内筒之间的密封结构,使高压氮气与磁流变液可以分开,可通过垫圈的数量来调整流道的面积,从而改变减震器的阻尼力大小,使用更加方便。

技术研发人员:汪建林,汪佳怡

受保护的技术使用者:上海鼎可汽车技术有限公司

技术研发日:20221228

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!