一种管道伴热装置的制作方法

:本技术涉及管道伴热,尤其涉及一种管道伴热装置。

背景技术

0、

背景技术:

1、在管道伴热技术领域,目前均用铁丝、束带等将圆形伴热管捆绑到被伴热管道上,来实现伴热效果。这种伴热方式有以下缺点:

2、1、圆形伴热管和被伴热管道的接触面积小、伴热效果差:伴热管与被伴热管道的截面均为圆形,两个圆形相切,接触位置仅为相切点,接触面积小,导致伴热效果差;

3、2、伴热管必须设置断点,导致伴热管无法100%覆盖整个管道,伴热效果差:伴热管安装时会经过被伴热管道的阀门、管托等障碍物,当遇到障碍物时,需要将伴热管中断,跨过障碍物后重新铺设,并在两侧的伴热管之间设置连接件。这就导致障碍物处无法铺设伴热管,无法实现100%覆盖,伴热效果差。

4、另外,由于伴热管自身会有热胀冷缩,在铺设时需要设置节点,在两节伴热管之间预留间隙避免热胀冷缩导致的伴热管裂隙。这就导致间隙处无法覆盖伴热管,无法实现100%覆盖,伴热效果差。

技术实现思路

0、

技术实现要素:

1、为了提供一种覆盖率≥100%的管道伴热装置,以解决传统伴热装置伴热效果差、在伴热施工现场安装精度不高、安装效率低下等问题,本实用新型提供了一种管道伴热装置,包括伴热管及管托高导热合金件、膨胀节高导热合金件:所述管托高导热合金件设置于所述伴热管上方并将所述伴热管紧密包覆在内侧,又包括伴热管扣盖及管箍扣盖,所述伴热管扣盖及所述管箍扣盖一体成型,所述伴热管扣盖紧密包裹在所述伴热管外侧,并将热量传递至所述管箍扣盖,所述管箍扣盖紧密覆盖在被伴热管道的管托管箍及被伴热管道上,所述管箍扣盖又包括管箍卡槽及设置在所述管箍卡槽两侧的管道扣片,所述管托管箍的管壳能够镶嵌在所述管箍卡槽内侧,所述管道扣片与所述管托管箍两侧的管道外表面紧贴,所述管箍扣盖接收到所述伴热管扣盖传递来的热量后,能够将热量进一步传递至所述管托管箍及被伴热管道。

2、所述膨胀节高导热合金件设置于相邻两节所述伴热管的端部上方并将所述伴热管紧密包覆在内侧,又包括顶部“一”字形的伴热管固定片及一体成型、固定连接在所述伴热管固定片侧面的“l”形的管道导热片,所述伴热管固定片紧贴在所述伴热管的上方并固定,所述管道导热片的底边紧贴被伴热管道的外表面,所述伴热管固定片的长度短于所述管道导热片的长度,且所述伴热管固定片设置在所述管道导热片的一端,所述管道导热片的另一端留有空白,安装时,每两个所述膨胀节高导热合金件相对设置在相邻两节所述伴热管的端部上方,左侧所述膨胀节高导热合金件的所述伴热管固定片固定在左侧的伴热管上,并与右侧所述膨胀节高导热合金件的所述管道导热片的空白处相贴合,右侧所述膨胀节高导热合金件的所述伴热管固定片固定在右侧的伴热管上,并与左侧所述膨胀节高导热合金件的所述管道导热片的空白处相贴合,所述贴合处的长度大于所述伴热管的收缩距离,且两个所述伴热管固定片之间留有间隙,所述间隙的长度大于所述伴热管的膨胀距离,当相邻两根所述伴热管发生热胀冷缩时,所述膨胀节高导热合金件随着伴热管的伸缩而移动,由于相对两个所述膨胀节高导热合金件始终相接,所述伴热管即能够通过所述伴热管固定片将热量传递至所述管道导热片,并最终将热量传递至被伴热管道。

3、还包括管道高导热合金件,所述管道高导热合金件设置于所述伴热管下方,又包括上部的伴热管固定槽及底部的管道导热底座,所述管道导热底座为弧形,安装时紧贴在被伴热管道的外表面上,所述伴热管固定槽与所述管道导热底座一体成型,所述伴热管被紧密镶嵌在所述伴热管固定槽内,并将热量经由所述伴热管固定槽传递至所述管道导热底座,最终传递至被伴热管道。

4、所述管托高导热合金件的伴热管扣盖又分为圆形伴热管扣盖及方形伴热管扣盖,所述圆形伴热管扣盖的两侧均一体成型连接有所述管箍扣盖,所述方形伴热管扣盖仅一侧一体成型连接有所述管箍扣盖。

5、所述管道高导热合金件又分为直管高导热合金件及弯管高导热合金件。

6、当被伴热管道上无障碍物时,所述伴热管的截面为方形,当被伴热管道上遇到障碍物时,障碍物处的所述伴热管的截面为圆形或方形中的一种。

7、当障碍物处的所述伴热管的截面为圆形时,无障碍物处的截面为方形的伴热管与障碍物处的截面为圆形的伴热管之间还设置有跨接管,障碍物处的截面为圆形的伴热管设置在所述管道高导热合金件上。

8、膨胀节处的相邻两节所述伴热管之间还设置有所述跨接管。

9、需使用所述跨接管时,在相邻两根截面为方形的伴热管上打孔并焊接上一根截面为圆形的伴热管,两根截面为圆形的伴热管之间用跨接管通过管箍焊接的方式连接在一起。

10、所述伴热管或管托高导热合金件与伴热管的组合、或管道高导热合金件与截面为圆形的伴热管的组合,均用金属绑扎带固定到被伴热管道上面。

11、本实用新型的有益效果在于:

12、1、一种新型覆盖率≥100%伴热装置,大部分使用扁管伴热,增大伴热体与伴热体的接触面,达到伴热效果;2、一种新型覆盖率≥100%伴热装置;局部采用高导热合金件加圆形伴热管或只加高导热合金件再或者导热合金件加圆形伴热管和单独的高导热合金件组合的方式增加伴热,来弥补遇到管托障碍或者需要设置膨胀节没覆盖的伴热,达到伴热效果;3、现场安装有明确的安装标准,已完全贴合、覆盖≥100%为验收标准。

13、以上三点优势使得本实用新型的伴热装置在管道伴热领域优势显著。

技术特征:

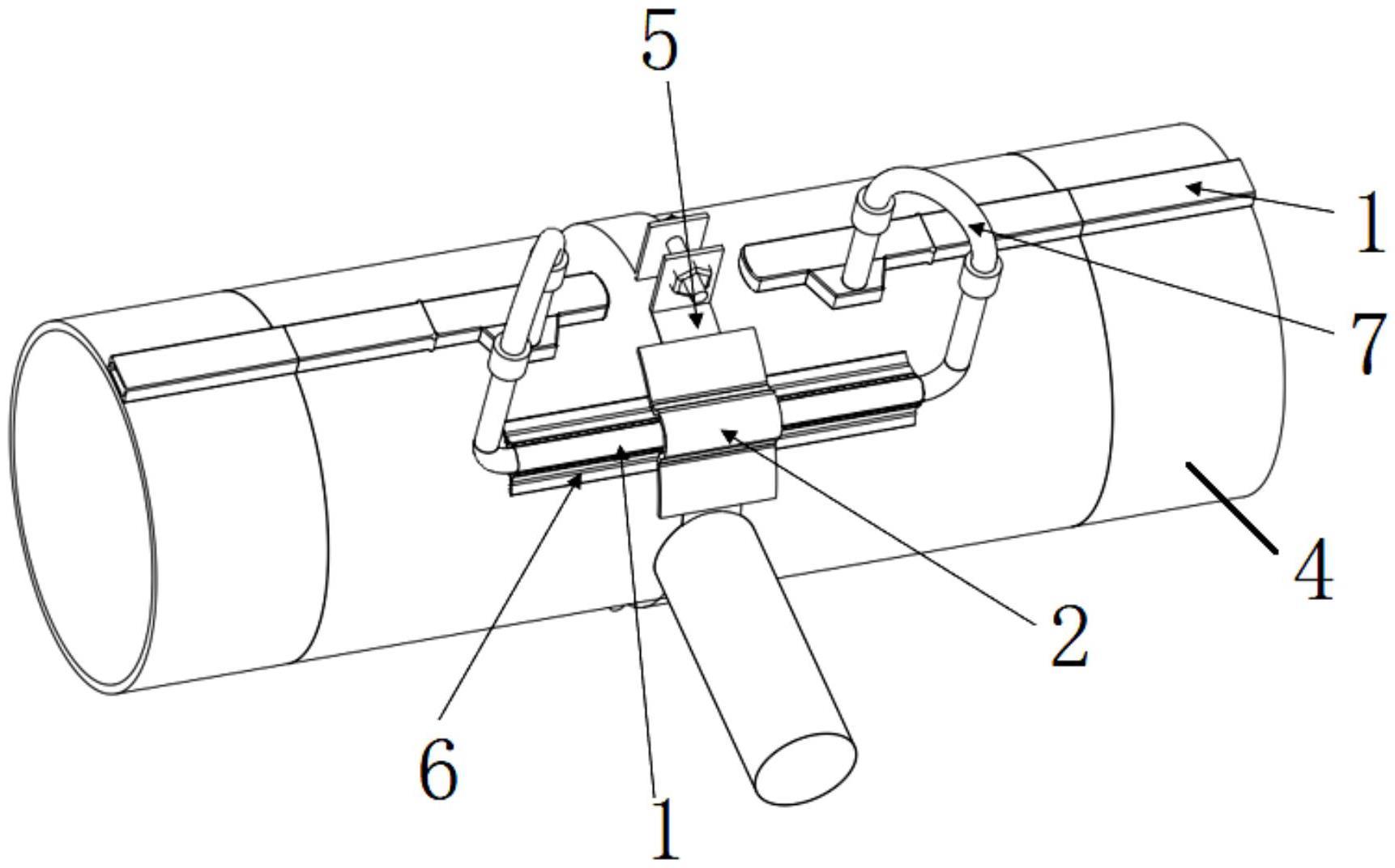

1.一种管道伴热装置,其特征是,包括伴热管(1)及管托高导热合金件(2)、膨胀节高导热合金件(3):

2.根据权利要求1所述管道伴热装置,其特征是,还包括管道高导热合金件(6),所述管道高导热合金件(6)设置于所述伴热管(1)下方,又包括上部的伴热管固定槽(6-1)及底部的管道导热底座(6-2),所述管道导热底座(6-2)为弧形,安装时紧贴在被伴热管道(4)的外表面上,所述伴热管固定槽(6-1)与所述管道导热底座(6-2)一体成型,所述伴热管(1)被紧密镶嵌在所述伴热管固定槽(6-1)内,并将热量经由所述伴热管固定槽(6-1)传递至所述管道导热底座(6-2),最终传递至被伴热管道(4)。

3.根据权利要求1所述管道伴热装置,其特征是,所述管托高导热合金件(2)的伴热管扣盖(2-1)又分为圆形伴热管扣盖及方形伴热管扣盖,所述圆形伴热管扣盖的两侧均一体成型连接有所述管箍扣盖(2-2),所述方形伴热管扣盖仅一侧一体成型连接有所述管箍扣盖(2-2)。

4.根据权利要求2所述管道伴热装置,其特征是,所述管道高导热合金件(6)又分为直管高导热合金件及弯管高导热合金件。

5.根据权利要求4所述管道伴热装置,其特征是,当被伴热管道(4)上无障碍物时,所述伴热管(1)的截面为方形,当被伴热管道(4)上遇到障碍物时,障碍物处的所述伴热管(1)的截面为圆形或方形中的一种。

6.根据权利要求5所述管道伴热装置,其特征是,当障碍物处的所述伴热管(1)的截面为圆形时,无障碍物处的截面为方形的伴热管(1)与障碍物处的截面为圆形的伴热管(1)之间还设置有跨接管(7),障碍物处的截面为圆形的伴热管(1)设置在所述管道高导热合金件(6)上。

7.根据权利要求6所述管道伴热装置,其特征是,膨胀节处的相邻两节所述伴热管(1)之间还设置有所述跨接管(7)。

技术总结

本技术提供一种管道伴热装置,包括伴热管、管托高导热合金件及膨胀节高导热合金件:管托高导热合金件设于伴热管上方并将伴热管包覆在内侧,又包括伴热管扣盖及管箍扣盖,伴热管扣盖包裹在伴热管外侧,并将热量传递至管箍扣盖,管箍扣盖覆盖在被伴热管道的管托管箍及被伴热管道上;每两个膨胀节高导热合金件相对设在相邻两节伴热管的端部上方,且两个膨胀节高导热合金件之间留有间隙,当相邻两根伴热管热胀冷缩时,膨胀节高导热合金件随着伴热管的伸缩而移动,由于两个膨胀节高导热合金件始终相接,伴热管即能够通过膨胀节高导热合金件将热量传递至被伴热管道。本技术伴热覆盖率≥100%,解决了传统伴热装置伴热效果差、安装效率低下的问题。

技术研发人员:徐正强,徐卫海,李文达

受保护的技术使用者:北京天济明科技有限公司

技术研发日:20230217

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!