一种减震消能装置的制作方法

本技术属于减震,更具体地,涉及一种减震消能装置。

背景技术:

1、设备和部分建(构)筑物(如可移动房屋)一般设置在其相应的地面基础上,地面基础的上表面为刚性平面,设备和部分建(构)筑物的地脚也通过刚性平面与地面基础的上表面接触并连接。那么,在由于地震原因,或设备和部分建(构)筑物自身内部产生震动的原因,使得设备和部分建(构)筑物发生震动时,设备和部分建(构)筑物与地面基础之间容易因震动无法得到缓冲而造成损坏。现有的缓冲减震装置无法适用于上述设备和部分建(构)筑物这样的重量较大的工况,因此难以改善上述震动引起的安全问题。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是针对现有技术中存在的不足,提供一种减震消能装置,解决现有的缓冲减震装置无法适用于设备和部分建(构)筑物这样的重量较大的工况,设备和部分建(构)筑物发生震动时设备和部分建(构)筑物与地面基础之间容易因震动无法得到缓冲而造成损坏的问题。

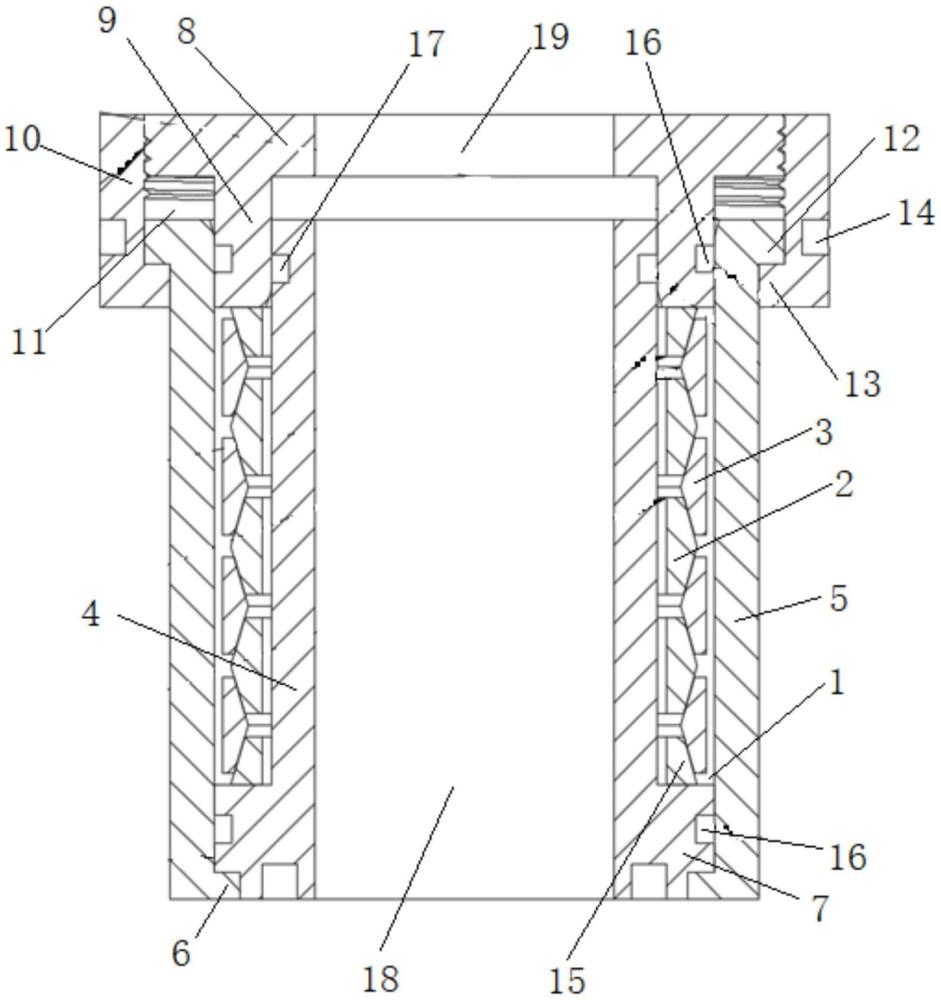

2、为了实现上述目的,本实用新型提供一种减震消能装置,包括:

3、固定部件,所述固定部件内设置有一端开放的容纳槽;

4、弹性组件,所述弹性组件包括交替层叠设置在所述容纳槽内的多个弹性内环部和多个弹性外环部,所述相邻的所述弹性内环部与所述弹性外环部通过锥面接触;

5、移动部件,所述移动部件的一端可移动地设置在所述容纳槽内,并与所述弹性组件接触,所述移动部件向靠近所述固定部件的方向移动时能够压缩所述弹性组件使得相邻的所述弹性内环部与所述弹性外环部相向移动并发生弹性形变。

6、可选地,所述固定部件包括下内套和下外套,所述下外套套设在所述下内套的外侧,在所述下外套和所述下内套之间形成下端封闭上端开放的所述容纳槽。

7、可选地,所述下外套的下端的内周设置有环形的第一卡接部,所述下内套的下端的外周设置有环形的第二卡接部,所述第二卡接部与所述下外套的内周滑动配合,所述第二卡接部的下侧形成与所述卡接部相配合的环形的凹槽部。

8、可选地,所述移动部件包括上盖板,所述上盖板的一侧设置有筒状的凸起部,所述凸起部可移动地嵌设在所述容纳槽内,并与所述弹性组件接触。

9、可选地,所述移动部件还包括上外套,所述上外套套设在所述上盖板的外侧并与所述上盖板螺纹连接,所述上外套与所述凸起部之间形成环形的滑槽,所述下外套的上端滑动设置在所述滑槽内。

10、可选地,所述下外套的上端的外周设置有环形的第一限位部,所述上外套的下端的内周设置有与所述第一限位部相配合的环形的第二限位部。

11、可选地,所述弹性内环部套设在所述下内套的外侧,并与所述下内套之间形成第一间隙,所述弹性内环部的外壁的中部向外凸起,在所述弹性内环部的外周上部和下部分别形成一个第一锥面;所述弹性外环部部分套设在所述弹性内环部的外侧,所述弹性外环部的外周与所述下外套之间形成第二间隙,所述弹性外环部的内壁的中部向内凸起,在所述弹性外环部的内周上部和下部分别形成一个第二锥面;相邻的所述弹性内环部和所述弹性外环部通过所述第一锥面和所述第二锥面接触,相邻的两个所述弹性内环部和相邻的两个弹性外环部之间均形成有第三间隙。

12、可选地,所述第一卡接部的外周和所述第二卡接部的外周分别设置有至少一个外密封槽,所述第一卡接部的内周和所述下外套的上端外周至少其中之一设置有至少一个内密封槽,所述外密封槽和所述内密封槽内分别设置有外密封圈和内密封圈。

13、可选地,所述弹性内环部和所述弹性外环部的材料为弹簧钢。

14、可选地,所述固定部件和所述移动部件的中部分别设置有第一通孔和第二通孔,所述第一通孔与所述第二通孔连通。

15、本实用新型提供一种减震消能装置,其有益效果在于:该减震消能装置利用设置在容纳槽内的交替层叠设置的多个弹性内环部和多个弹性外环部作为弹性组件,弹性组件处于移动部件与固定部件之间,当该减震消能装置受到轴向压力时,弹性外环部被向外挤压,同时弹性内环部被向内挤压,弹性外环部与弹性内环部之间在接触面处发生相对移动,使得弹性组件的轴向高度减小,当轴向压力消除时,弹性外环部与弹性内环部可恢复弹性形变自动复位,该减震消能装置利用环形的弹性内环部和弹性外环部组合形成的弹性组件作为弹性体,相比于常规的弹簧、弹片等弹性体具有更大的刚度,使得该减震消能装置具有更大的耗能能力,并且弹性内环部与弹性外环部之间的摩擦能够进一步起到消能作用,能够适用于设备和部分建(构)筑物这样的重量较大的工况,可以设置在设备和部分建(构)筑物与地面基础之间,起到缓冲和减震消能的作用。

16、本实用新型的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。

技术特征:

1.一种减震消能装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的减震消能装置,其特征在于,所述固定部件包括下内套和下外套,所述下外套套设在所述下内套的外侧,在所述下外套和所述下内套之间形成下端封闭上端开放的所述容纳槽。

3.根据权利要求2所述的减震消能装置,其特征在于,所述下外套的下端的内周设置有环形的第一卡接部,所述下内套的下端的外周设置有环形的第二卡接部,所述第二卡接部与所述下外套的内周滑动配合,所述第二卡接部的下侧形成与所述卡接部相配合的环形的凹槽部。

4.根据权利要求3所述的减震消能装置,其特征在于,所述移动部件包括上盖板,所述上盖板的一侧设置有筒状的凸起部,所述凸起部可移动地嵌设在所述容纳槽内,并与所述弹性组件接触。

5.根据权利要求4所述的减震消能装置,其特征在于,所述移动部件还包括上外套,所述上外套套设在所述上盖板的外侧并与所述上盖板螺纹连接,所述上外套与所述凸起部之间形成环形的滑槽,所述下外套的上端滑动设置在所述滑槽内。

6.根据权利要求5所述的减震消能装置,其特征在于,所述下外套的上端的外周设置有环形的第一限位部,所述上外套的下端的内周设置有与所述第一限位部相配合的环形的第二限位部。

7.根据权利要求2所述的减震消能装置,其特征在于,所述弹性内环部套设在所述下内套的外侧,并与所述下内套之间形成第一间隙,所述弹性内环部的外壁的中部向外凸起,在所述弹性内环部的外周上部和下部分别形成一个第一锥面;所述弹性外环部部分套设在所述弹性内环部的外侧,所述弹性外环部的外周与所述下外套之间形成第二间隙,所述弹性外环部的内壁的中部向内凸起,在所述弹性外环部的内周上部和下部分别形成一个第二锥面;相邻的所述弹性内环部和所述弹性外环部通过所述第一锥面和所述第二锥面接触,相邻的两个所述弹性内环部和相邻的两个弹性外环部之间均形成有第三间隙。

8.根据权利要求5所述的减震消能装置,其特征在于,所述第一卡接部的外周和所述第二卡接部的外周分别设置有至少一个外密封槽,所述第一卡接部的内周和所述下外套的上端外周至少其中之一设置有至少一个内密封槽,所述外密封槽和所述内密封槽内分别设置有外密封圈和内密封圈。

9.根据权利要求1所述的减震消能装置,其特征在于,所述固定部件和所述移动部件的中部分别设置有第一通孔和第二通孔,所述第一通孔与所述第二通孔连通。

技术总结

本技术提供一种减震消能装置,涉及减震技术领域,包括:固定部件,固定部件内设置有一端开放的容纳槽;弹性组件,弹性组件包括交替层叠设置在容纳槽内的多个弹性内环部和多个弹性外环部,相邻的弹性内环部与弹性外环部通过锥面接触;移动部件,移动部件的一端可移动地设置在容纳槽内,并与弹性组件接触,移动部件向靠近固定部件的方向移动时能够压缩弹性组件使得相邻的弹性内环部与弹性外环部相向移动并发生弹性形变;解决现有的缓冲减震装置无法适用于设备和部分建(构)筑物这样的重量较大的工况,设备和部分建(构)筑物发生震动时设备和部分建(构)筑物与地面基础之间容易因震动无法得到缓冲而造成损坏的问题。

技术研发人员:赵庆丰

受保护的技术使用者:昆明迈克西门科技有限公司

技术研发日:20230328

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!