用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置的制作方法

本技术涉及水文地质试验装备,尤其是涉及一种在河流、湖泊、水库以及沼泽、湿地等场所开展沉积物渗透性试验用的河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型试验管装置。

背景技术:

1、1951年,美国学者hvorslev根据大量的室内渗透仪试验以及现场试验案例数据的观测与统计分析,推导了不同边界条件以及试验方案下求取渗透系数的公式,在此基础上形成了利用竖管在多孔介质中直接测定渗透系数的方法,奠定了竖管试验的基础。之后,竖管试验逐步被推广应用于科研教学以及水文地质勘察应用等领域。

2、21世纪以来,国内外许多研究者对野外现场竖管试验进行了较深入的研究。陈洵洪(2000)在美国内布拉斯州的republican river通过大量野外试验证明了该方法在确定河床沉积物渗透系数及各向异性方面的实用性,束龙仓(2002)、迟宝明在美国内布拉斯州的普拉特河(platte river)、中国江苏省张家港市的暨阳湖分别做了现场竖管试验,得到了可靠的河床沉积物、湖底沉积物渗透系数结果。竖管试验由于其原理清晰,操作简单方便而被广大的学者所采用。

3、长期以来,在推广和应用野外现场竖管试验时,大部分学者和工程技术人员多把注意力放在竖管试验方法的应用、竖管试验计算公式的推导和改进、以及竖管试验结果的分析等方面,对竖管试验仪本身的关注较少,并没有针对竖管试验仪在使用中存在的问题以及局限性进行相关改进。

4、在河湖沉积物水平向渗透试验的实际操作过程中,通常采用pvc材质或者塑料材质的直管,利用异形接头进行垂直搭接,组合成一套传统的“l”型的竖管试验仪(见图1)进行试验。在试验过程中,管内水头观测多是利用测尺进行人工观测,也有部分学者直接将智能水位计放入竖管底部进行试验水位的测量。

5、采用人工测量方式,受竖管空间和结构的限制,存在测量误差大、精度低、操作不便利等缺陷。例如,对于管内水位和管内沉积物的量测而言,从竖管上部利用测尺测读的管内水位,由于读数的视角与水面存在较大的角度,读数偏差不可避免。

6、采用智能水位计时,由于管内空间无稳定的搭载位置,智能水位计的安置比较随意。一般是利用绳子牵引,垂直吊放至竖管底部,智能水位计的放置状态常常是未知的。当同一个试验点开展多组试验时,智能水位计的状态可能存在多种情况:或者斜靠着管壁,或者平放于管底,或者垂直吊装于管底,甚至可能出现倒置等情况,甚至特殊情况下会被沉积物所覆盖导致无法正常工作。由于随意放置的智能水位计,其姿态的差异具有随机性,导致其记录的管内水位观测误差具有随机性和偶然性,进而使得试验获取的数据对比性变差。

7、除了测量方式的局限外,现有“l”型的竖管试验仪还存在材质适应性差的问题。作为一种现场原位专业水文地质试验仪器,大部分试验人员在试验准备阶段完成半成品加工,然后运至试验地点组装后开展试验。由于试验仪器的材质选择性少,质量参差不齐,直管搭接一般采取专用胶水或者缠绕止水胶带等方式现场搭接,其密封性往往无法保障,即使搭接质量较好,在将“l”型竖管试验仪的水平段推入试验地层的过程中,承受外力的接头部位容易发生变形进而导致管体密封性遭到破坏,从而使试验成功率大大降低。

8、当在比较松散的沉积物中,如松散的粉砂、粉细砂、泥质粉砂层开展竖管试验时,由于试验时“l”型竖管试验仪的垂直管内是充水状态,进入水平段的饱和沉积物在后端的临空侧无法保持直立状态,由于其形状不规则,管内水平方向沉积物长度lh的测量误差往往较大,导致试验计算结果的置信度大幅降低。

技术实现思路

1、为了解决上述问题,本实用新型提供一种适用范围广、操作方便、智能化水平高的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,具体可采取如下技术方案:

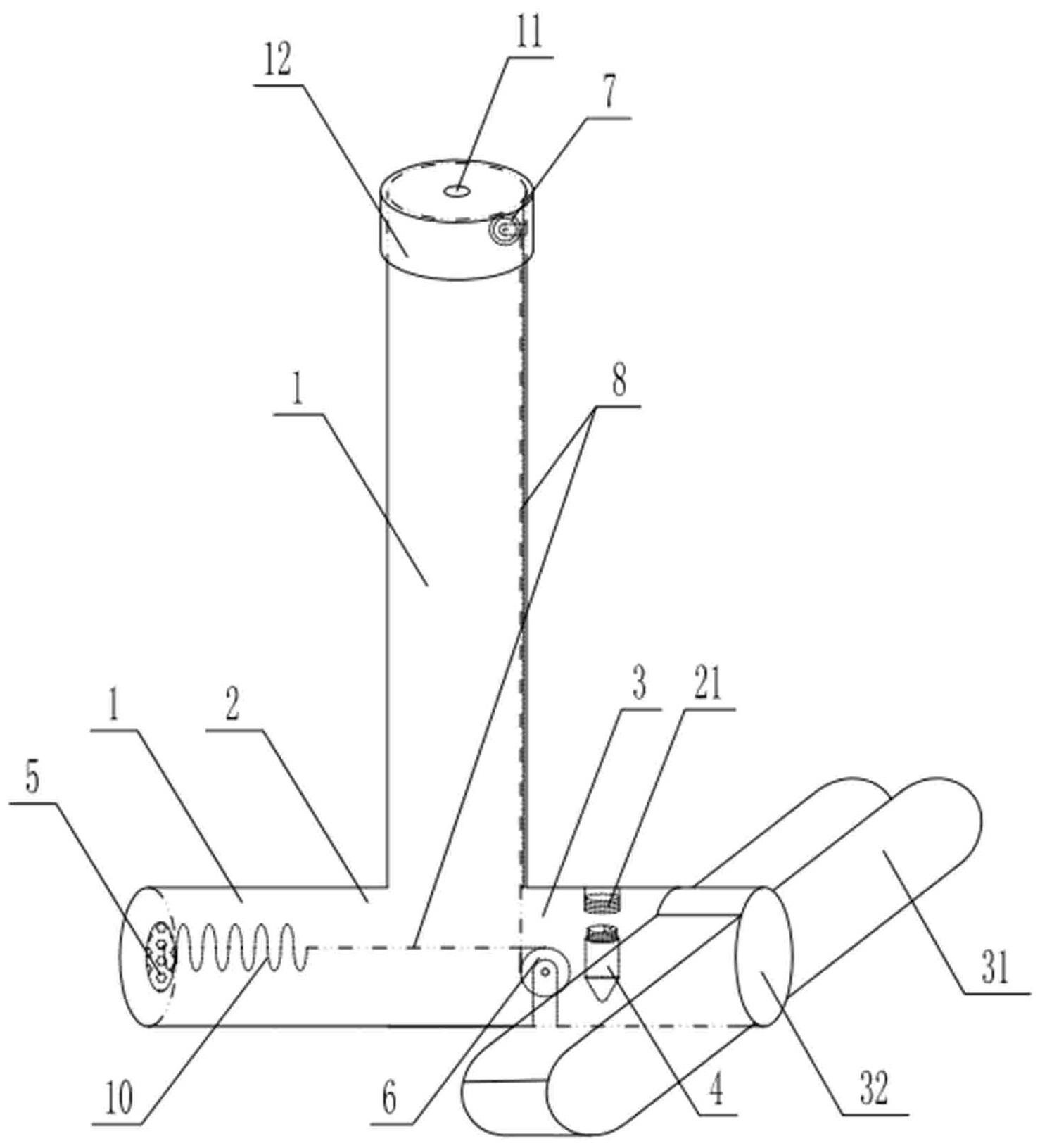

2、本实用新型所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,包括

3、试验管,为由插入段、顶推段和测量段构成的“⊥”型管结构,所述插入段和顶推段同轴设置,所述顶推段为闭口结构,所述测量段垂直设置在插入段和顶推段的交接处;

4、测量组件,包括设置在插入段的滤水封盖、设置在所述顶推段的转向轮和智能水位计、设置在测量段的收卷轮,所述滤水封盖、转向轮和收卷轮通过传动链相连,所述传动链的竖直段上设置有测量尺。

5、所述测量段的开口端设置有管帽,所述管帽上设置通气孔。

6、所述顶推段的管体端部通过旋接设置的“一”字型手柄形成所述闭口结构,顶推段的管体内顶部设置有用于安装所述智能水位计的固定槽。

7、所述插入段的管体开口端为便于插入沉积物的倒角型结构,所述倒角型结构的裁切角度为25-30°。

8、所述插入段、顶推段和测量段的管内径相同,且插入段的壁厚小于顶推段和测量段的壁厚;测量段的最小高度为80cm,插入段的长度大于管径的5倍且小于测量段的高度,顶推段的长度大于15cm且小于插入段的长度。

9、所述滤水封盖垂直于插入段的中心轴,且与插入段的管体内径相适配,滤水封盖上的过滤孔直径为1-1.5mm,且滤水封盖的有效孔隙率≥30%。

10、所述转向轮为双链条轮,所述收卷轮为单链条轮,所述传动链分为水平设置的第一段和竖直设置的第二段,所述第一段一端与转向轮的第一链条位相连,另一端通过缓冲弹簧与滤水封盖相连;所述第二段的一端与转向轮的第二链条位相连,另一端与所述收卷轮相连。

11、所述收卷轮的一侧配套设置有用于使其单向转动的棘齿。

12、所述传动链的第一段沿插入段的中心轴设置。

13、所述传动链的第二段上设置有用于连接所述测量尺的插装槽。

14、本实用新型提供的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,通过改进管道结构设计,优化竖管与水平管之间的连接模式,增加测量尺与沉积物水平压进的联动机构,同时与地下水智能监测设备进行有机结合,提高了试验设备的适用性,扩大了适用场景,使其在一般沉积物地层条件和复杂条件(如硬度偏高的河湖沉积物地层)下均具有较强的适应性,进而形成一套结构简单、便于制造、成熟标准、使用方便、测量精度高、可循环重复利用的成套设备。

15、与现有技术对比,其具有以下优点:

16、1)增强了竖管试验设备在有限空间和复杂沉积物地层内获取试验参数的便利性、可操作性和准确性,大大提高了复杂条件下的试验精度;

17、2)可准确又直接地量测“⊥”型竖管试验仪水平管内沉积物的长度;

18、3)对于常期沉积作用形成的河流、湖泊沉积物,尤其是古沉积物或者漫滩沉积物,以及含砾沉积物,能够通过顶推段承受较大的水平推进力,保障装置的整体密闭性;

19、4)利用地下水智能监测设备以及测量尺组成测试系统,减少相关参数的获取误差,提高获取试验数据的精度,进而减少时间和人力资源成本。

技术特征:

1.一种用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:包括

2.根据权利要求1所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述测量段的顶部开口端设置有管帽,所述管帽上设置通气孔。

3.根据权利要求2所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述顶推段的管体端部通过旋接设置的“一”字型手柄形成所述闭口结构,顶推段的管体内顶部设置有用于安装所述智能水位计的固定槽。

4.根据权利要求3所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述插入段的管体开口端为便于插入沉积物的倒角型结构,所述倒角型结构的裁切角度为25-30°。

5.根据权利要求4所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述插入段、顶推段和测量段的管内径相同,且插入段的壁厚小于顶推段和测量段的壁厚;测量段的最小高度为80cm,插入段的长度大于管径的5倍且小于测量段的高度,顶推段的长度大于15cm且小于插入段的长度。

6.根据权利要求5所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述滤水封盖垂直于插入段的中心轴,且与插入段的管体内径相适配,滤水封盖上的过滤孔直径宜为1-1.5mm,且滤水封盖的有效孔隙率≥30%。

7.根据权利要求6所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述转向轮为双链条轮,所述收卷轮为单链条轮,所述传动链分为水平设置的第一段和竖直设置的第二段,所述第一段一端与转向轮的第一链条位相连,另一端通过缓冲弹簧与滤水封盖相连;所述第二段的一端与转向轮的第二链条位相连,另一端与所述收卷轮相连。

8.根据权利要求7所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述收卷轮的一侧配套设置有用于使其单向转动的棘齿。

9.根据权利要求8所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述传动链的第一段沿插入段的中心轴设置。

10.根据权利要求9所述的用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,其特征在于:所述传动链的第二段上设置有用于连接所述测量尺的插装槽。

技术总结

本技术公开了一种用于河湖沉积物渗透性测试的“⊥”型竖管装置,包括:试验管,为由插入段、顶推段和测量段构成的“⊥”型管结构,插入段和顶推段同轴设置,顶推段为闭口结构,测量段垂直设置在插入段和顶推段的交接处;测量组件,包括设置在插入段的滤水封盖、设置在顶推段的转向轮和智能水位计、设置在测量段的收卷轮,滤水封盖、转向轮和收卷轮通过传动链相连,传动链的竖直段上设置有测量尺。本技术通过改进管道结构设计,优化竖管与水平管之间的连接模式,增加测量尺与沉积物水平压进的联动机构,同时与地下水智能监测设备进行有机结合,提高了试验设备的适用性,扩大了适用场景,其使用方便、测量精度高、可循环重复利用。

技术研发人员:卜新峰,万伟锋,王俊智,杨金林,顾龙龙,陈晓光

受保护的技术使用者:黄河勘测规划设计研究院有限公司

技术研发日:20230117

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!