一种管壳式换热器内漏检测装置的制作方法

本发明具体涉及一种管壳式换热器内漏检测装置。

背景技术:

1、换热器作为一种关键的热交换设备,广泛应用于化工、石油、电力、制冷等各个工业领域。其中,管壳式换热器由于其结构紧凑、传热效率高、适应性强等特点,成为最常用的换热器类型之一。传统的管壳式换热器一般包括有壳体,壳体内设有换热腔,换热腔内流通有用于换热的水蒸气或者含水的热交换介质,换热腔内穿设有换热管,换热管与需要进行换热的介质腔相连通而且与换热腔绝对密封,亦即换热腔中的介质与换热管内的介质保持绝对密封不交汇,具体结构可以参考专利号为cn201811141329.4、名称为管壳式换热器的专利方案,在实际使用过程中,管壳式换热器内部的换热管可能会因为腐蚀、磨损、爆裂、制造缺陷以及部件密封性能老化等原因发生泄漏,导致两种介质之间的混合,这不仅影响了换热效率,还可能对生产过程造成严重的安全隐患,当换热器内漏时,不能及时被发现,造成的异常进一步加大,当损失较严重时,才能显露出设备已损坏。

2、因此现有市场上也存在一些对于换热器的内漏进行监测的方式,但是现有可行的一些监测方法均存在些明显的局限性:这类检测系统需要大量的的控制和检测元件,比如温度检测系统、压力检测系统、湿度检测系统等,一般结构比较复杂,体积臃肿,成本极高,推广性不强;停机成本高,通常需要停止设备运行,这会导致生产线中断,增加维护成本和时间损失;检测不及时,常规的压力测试只能发现较大规模的泄漏,对于微小的泄漏点难以及时捕捉,往往在问题恶化后才能被发现;操作复杂,需要专业人员进行,并且可能存在误判的风险。

3、本发明正是基于上述的不足而产生的。

技术实现思路

1、本发明目的是克服现有技术的不足,提供一种能够便捷操作、直观可靠、快速检测的管壳式换热器内漏检测装置。

2、本发明是通过以下技术方案实现的:

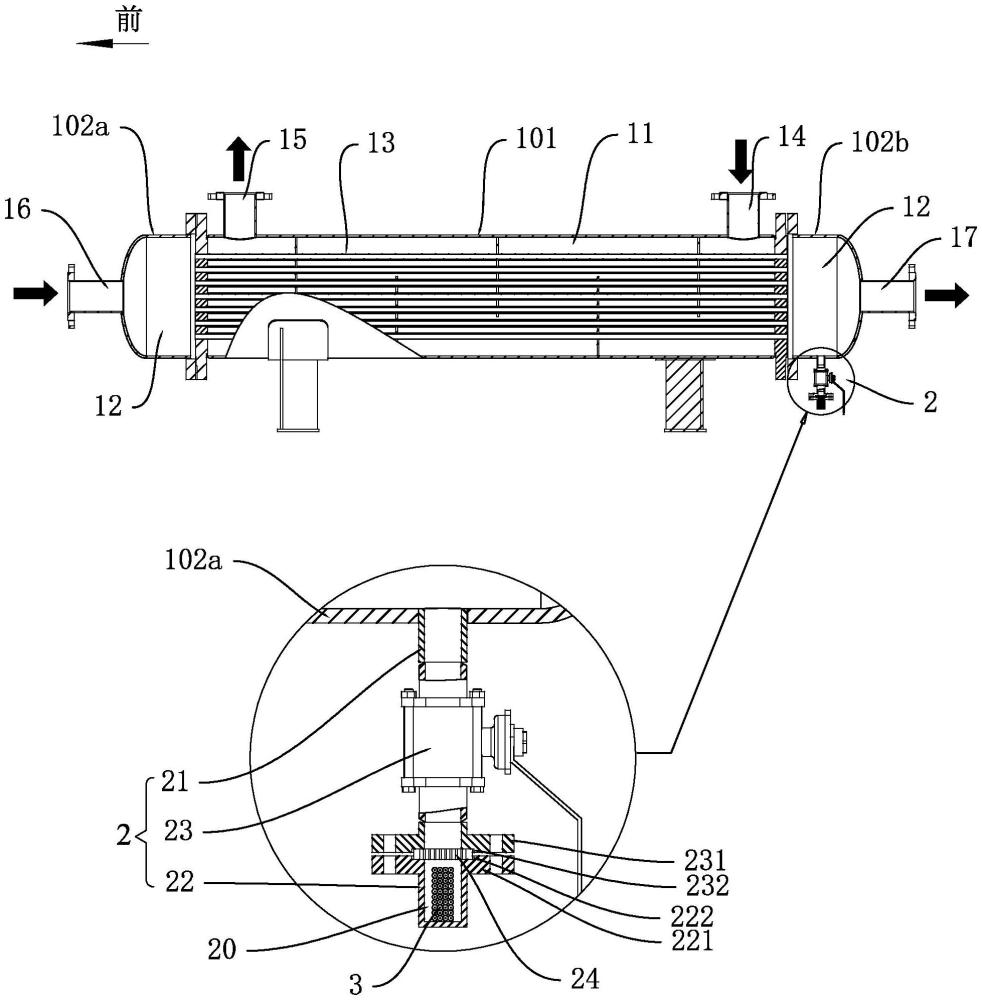

3、本发明提供一种管壳式换热器内漏检测装置,包括有壳体,所述的壳体内设有含水介质换热腔和无水介质腔,所述的壳体内设有若干换热管,换热管与无水介质腔连通并且换热管穿过含水介质换热腔,使得无水介质腔内的流体与含水介质换热腔进行热交换,所述的壳体上在无水介质腔对应的位置连接有检测组件,检测组件内设有与无水介质腔连通进而能够供无水介质腔中的流体进入的检测腔,所述的检测腔内布置有能够遇水变色的检测材料,所述的检测组件上开设有用于观察检测腔内部的观察窗口或者检测组件局部由透光材料制成。

4、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的检测材料为无钴变色硅胶。

5、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的检测组件包括有与壳体连接并与无水介质腔连通的连接管、与连接管连通的储存筒,所述的储存筒由透明材料制成,所述的储存筒内腔构成所述的检测腔。

6、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的连接管与储存筒之间还设有用于控制二者通断的开关阀门。

7、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的储存筒顶部设有能够将检测腔封闭的孔板。

8、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的开关阀门的出液端设有第一法兰盘,所述的储存筒顶端设有与第一法兰盘匹配连接的第二法兰盘,所述的第一法兰盘上设有第一凹槽,所述的第二法兰盘上设有第二凹槽,所述的第一法兰盘和第二法兰盘盖合连接后,第一凹槽和第二凹槽围成容纳孔板的限位空腔。

9、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的壳体包括有位于中部并且两端封闭的换热仓壳、连接在换热壳前后两端的介质仓壳,所述的换热管中部穿过换热仓壳内腔、换热管两端分别延伸至两个介质仓壳内腔,所述的换热仓壳后半部设有水蒸气进入端口、前半部设有水蒸气排出端口,位于换热仓壳前端的的介质仓壳设有介质进液口,位于换热仓壳后端的介质仓壳设有介质排液口,所述的检测组件连接在位于换热仓壳后端的的介质仓壳上并且检测组件连接在该介质仓壳的底部。

10、本发明还提供一种管壳式换热器内漏检测装置的更优方案,与上述结构不同之处在于,所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的壳体上设有位于储存筒一侧的rgb颜色传感器。

11、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的壳体上设有与rgb颜色传感器电性连接的控制模块,控制模块电性连接有无线传输模块,所述的壳体上设有用于给与控制模块以及rgb颜色传感器供电的蓄能电池。

12、如上所述的管壳式换热器内漏检测装置,所述的壳体在无水介质腔内设有发电装置,发电装置包括有当无水介质腔内流体流动时能够转动的扇叶以及发电机,所述的发电机通过电线与蓄能电池连接。

13、与现有技术相比,本发明有如下优点:

14、本发明的管壳式换热器在无水介质腔对应的位置连接有检测组件,当无水介质腔中混入水分,则进入到检测组件2的检测腔20中时会使得其中的检测材料颜色发生变化,操作人员能够便捷且直观地获取检测腔内部检测材料的颜色变化情况,进而实现快速检测的目的,其结构简单能够快速、低成本地制造、更换和维护,具有较强的可推广性,同时,不需要停机维护,降低维护成本和检修时间损失,操作难度低,避免因为操作不当造成误判的风险。

技术特征:

1.一种管壳式换热器内漏检测装置,包括有壳体(1),所述的壳体(1)内设有含水介质换热腔(11)和无水介质腔(12),所述的壳体(1)内设有若干换热管(13),换热管(13)与无水介质腔(12)连通并且换热管(13)穿过含水介质换热腔(11),使得无水介质腔(12)内的流体与含水介质换热腔(11)进行热交换,其特征在于:所述的壳体(1)上在无水介质腔(12)对应的位置连接有检测组件(2),检测组件(2)内设有与无水介质腔(12)连通进而能够供无水介质腔(12)中的流体进入的检测腔(20),所述的检测腔(20)内布置有能够遇水变色的检测材料(3),所述的检测组件(2)上开设有用于观察检测腔(20)内部的观察窗口或者检测组件(2)局部由透光材料制成。

2.根据权利要求1所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的检测材料(3)为无钴变色硅胶。

3.根据权利要求1所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的检测组件(2)包括有与壳体(1)连接并与无水介质腔(12)连通的连接管(21)、与连接管(21)连通的储存筒(22),所述的储存筒(22)由透明材料制成,所述的储存筒(22)内腔构成所述的检测腔(20)。

4.根据权利要求3所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的连接管(21)与储存筒(22)之间还设有用于控制二者通断的开关阀门(23)。

5.根据权利要求4所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的储存筒(22)顶部设有能够将检测腔(20)封闭的孔板(24)。

6.根据权利要求5所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的开关阀门(23)的出液端设有第一法兰盘(231),所述的储存筒(22)顶端设有与第一法兰盘(231)匹配连接的第二法兰盘(221),所述的第一法兰盘(231)上设有第一凹槽(232),所述的第二法兰盘(221)上设有第二凹槽(222),所述的第一法兰盘(231)和第二法兰盘(221)盖合连接后,第一凹槽(232)和第二凹槽(222)围成容纳孔板(24)的限位空腔。

7.根据权利要求1所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的壳体(1)包括有位于中部并且两端封闭的换热仓壳(101)、连接在换热壳前后两端的介质仓壳(102),所述的换热管(13)中部穿过换热仓壳(101)内腔、换热管(13)两端分别延伸至两个介质仓壳(102)内腔,所述的换热仓壳(101)后半部设有水蒸气进入端口(14)、前半部设有水蒸气排出端口(15),位于换热仓壳(101)前端的的介质仓壳(102)设有介质进液口(16),位于换热仓壳(101)后端的介质仓壳(102)设有介质排液口(17),所述的检测组件(2)连接在位于换热仓壳(101)后端的的介质仓壳(102)上并且检测组件(2)连接在该介质仓壳(102)的底部。

8.根据权利要求3所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的壳体(1)上设有位于储存筒(22)一侧的rgb颜色传感器(25)。

9.根据权利要求8所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的壳体(1)上设有与rgb颜色传感器(25)电性连接的控制模块(26),控制模块(26)电性连接有无线传输模块(27),所述的壳体(1)上设有用于给与控制模块(26)以及rgb颜色传感器(25)供电的蓄能电池(28)。

10.根据权利要求9所述的管壳式换热器内漏检测装置,其特征在于:所述的壳体(1)在无水介质腔(12)内设有发电装置(29),发电装置(29)包括有当无水介质腔(12)内流体流动时能够转动的扇叶(291)以及发电机(292),所述的发电机(292)通过电线与蓄能电池(28)连接。

技术总结

本发明公开了一种管壳式换热器内漏检测装置,包括有壳体,所述的壳体内设有含水介质换热腔和无水介质腔,所述的壳体内设有若干换热管,换热管与无水介质腔连通并且换热管穿过含水介质换热腔,使得无水介质腔内的流体与含水介质换热腔进行热交换,所述的壳体上在无水介质腔对应的位置连接有检测组件,检测组件内设有与无水介质腔连通进而能够供无水介质腔的流体进入的检测腔,所述的检测腔内布置有能够遇水变色的检测材料,所述的检测组件上开设有用于观察检测腔内部的观察窗口或者检测组件局部由透光材料制成,本发明目的是克服现有技术的不足,提供一种能够便捷操作、直观可靠、快速检测的管壳式换热器内漏检测装置。

技术研发人员:黄星泉,胡湘娥,陈洁心

受保护的技术使用者:中山凯旋真空科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2025/3/27

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!