一种工作面全方位观测装置的制作方法

本技术涉及煤矿过陷落柱及伴生隐伏灾害检测设备,更具体涉及一种工作面全方位观测装置。

背景技术:

1、煤层下伏灰岩等可溶岩被地下水溶蚀产生空洞,引起上覆岩层冒落而成的柱状塌陷体称为陷落柱。由于陷落柱形成过程中构造条件与地应力条件变化的影响,其周边往往伴生断层发育,而陷落柱或其周边伴生的隐伏断层、破碎带等不良地质体,在采掘扰动条件下可能导通含水层或隐伏灾害源,这将给煤矿的生产安全带来严重威胁。因此,对煤矿陷落柱及其周边伴生的隐伏断层或破碎带等进行精准全面的探查与动态监测是十分必要的。

2、由于煤矿井下空间条件的局限性,目前针对回采工作面中陷落柱富水性探查的地球物理手段主要有瞬变电磁法、音频电透视和直流电阻率法等方法,瞬变电磁法由于受铁器等金属干扰影响较大,很难取得可靠有效的探查结果,音频电透视法主要是通过不同的频率获取不同频点条件下一定深度范围的电阻率分布特征,无法获取工作面三维空间条件下的电阻率信息,而目前的矿井直流电阻率法主要是通过在工作面单巷或双巷底板布设电极与电法测线进行探测,该种布设方式仅可对巷道底板下方或工作面面内的异常体进行探测,而无法对巷道外侧及工作面面外异常进行精准探查和空间定位,更无法获取陷落柱周边伴生的隐伏断层或破碎带的含导水情况,因此,针对煤矿工作面周围地质异常空间分布精准定位存在观测上的盲区。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题在于,如何对工作面面外的异常体进行探测。

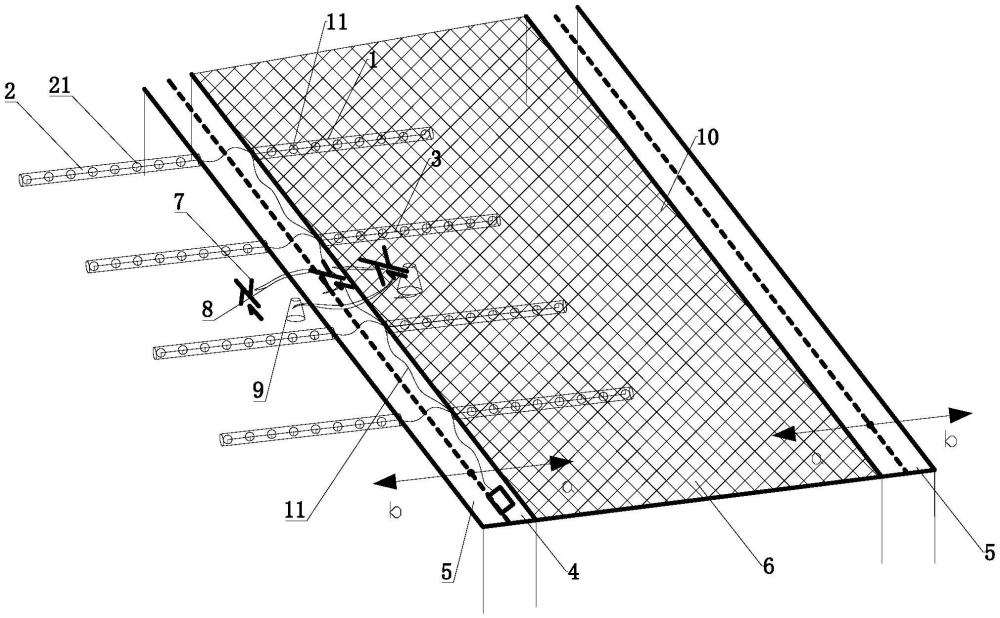

2、本实用新型通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:一种工作面全方位观测装置,其特征在于,包括至少两组自巷道向工作面内侧和工作面外侧延伸的布置孔,所述布置孔为并排设置并形成鱼骨状结构,所述布置孔轴线位于工作面所在平面或位于工作面所在平面外,所述布置孔内还设有测试电极串,所述测试电极串的测量端位于布置孔内,且与电法仪连接。

3、通过在巷道中每隔一定距离向拟探测(或监测)工作面的面内和面外底板施工布置孔,并在布置孔内设置测试电极串,使其与电法仪电连接,可对陷落柱异常及其伴生的隐伏灾害或面外隐伏地质异常体进行全方位精准探查或监测。

4、作为优选的技术方案,所述布置孔为倾斜开设,且与工作面底板水平面形成俯角。

5、作为优选的技术方案,所述布置孔与工作面底板水平面的夹角为2~5°。

6、作为优选的技术方案,所述布置孔包括第一布置孔和第二布置孔,所述第一布置孔形成面内钻孔,所述第二布置孔形成面外钻孔。

7、作为优选的技术方案,所述第一布置孔与第二布置孔轴线同轴。

8、作为优选的技术方案,所述测试电极串包括多个电极传感器和测试线缆,多个所述电极传感器分别位于所述布置孔内,所述电极传感器分别通过测试线缆与电法仪电性连接。

9、作为优选的技术方案,还包括推送工具,多个所述电极传感器固定连接在推送工具上。

10、作为优选的技术方案,所述电极传感器与布置孔为注浆耦合固定。

11、作为优选的技术方案,相邻所述布置孔距离小于50m。

12、作为优选的技术方案,所述电极传感器沿布置孔等距或非等距分布。

13、本实用新型的优点在于:

14、(1)本实用新型中,通过在巷道中每隔一定距离向拟探测(或监测)工作面的面内和面外底板施工布置孔,并在布置孔内设置测试电极串,使其与电法仪电连接,可对陷落柱异常及其伴生的隐伏灾害或面外隐伏地质异常体进行全方位精准探查或监测。

15、(2)本实用新型中,通过鱼骨状的观测系统结构设置,有效延伸了现有巷道空间的测试范围,实现巷道、面内和面外底板的三维全方位全程一体化探查与监测,为后期治理提供目标靶区,节约了治理成本,同时可对回采过程进行全程连续动态监测,为工作面的安全回采提供技术保障。

16、(3)本实用新型中,通过在布置孔上开设有多个钻孔,可有效解决(超)大采宽工作面条件下,常规本安型设备对采宽较大工作面透视距离不足的难题,同时具有“一孔多见”,提高钻孔利用率的显著优势。

技术特征:

1.一种工作面全方位观测装置,其特征在于,包括至少两组自巷道(5)向工作面(10)内侧和工作面(10)外侧延伸的布置孔,所述布置孔为并排设置并形成鱼骨状结构,所述布置孔轴线位于工作面(10)所在平面或位于工作面(10)所在平面外,所述布置孔内还设有测试电极串(3),所述测试电极串(3)的测量端位于布置孔内,且与电法仪(4)连接。

2.根据权利要求1所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述布置孔为倾斜开设,且与工作面(10)底板水平面形成俯角。

3.根据权利要求2所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述布置孔与工作面(10)底板水平面的夹角为2~5°。

4.根据权利要求1所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述布置孔包括第一布置孔(1)和第二布置孔(2),所述第一布置孔(1)形成面内钻孔(11),所述第二布置孔(2)形成面外钻孔(21)。

5.根据权利要求4所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述第一布置孔(1)与第二布置孔(2)轴线同轴。

6.根据权利要求1所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述测试电极串(3)包括多个电极传感器和测试线缆(31),多个所述电极传感器分别位于所述布置孔内,所述电极传感器分别通过测试线缆(31)与电法仪(4)电性连接。

7.根据权利要求6所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,还包括推送工具,多个所述电极传感器固定连接在推送工具上。

8.根据权利要求6所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述电极传感器与布置孔为注浆耦合固定。

9.根据权利要求1所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,相邻所述布置孔距离小于50m。

10.根据权利要求6所述的一种工作面全方位观测装置,其特征在于,所述电极传感器沿布置孔等距或非等距分布。

技术总结

本技术公开了一种工作面全方位观测装置,其特征在于,包括至少两组自巷道向工作面内侧和工作面外侧延伸的布置孔,所述布置孔为并排设置并形成鱼骨状结构,所述布置孔轴线位于工作面所在平面或位于工作面所在平面外,所述布置孔内还设有测试电极串,所述测试电极串的测量端位于布置孔内,且与电法仪连接。本技术中,通过在巷道中每隔一定距离向拟探测工作面的面内和面外底板施工布置孔,并在布置孔内设置测试电极串,使其与电法仪电连接,可对陷落柱异常及其伴生的隐伏灾害或面外隐伏地质异常体的全方位精准探查。

技术研发人员:杨晓波,董亚,于德海,曹文广,韩旭,徐海澎,程家乐,蒋作鹏

受保护的技术使用者:安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

技术研发日:20240520

技术公布日:2025/2/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!