一种基于红外成像的树木胸径监测装置的制作方法

本技术涉及林业设备,尤其涉及一种基于红外成像的树木胸径监测装置。

背景技术:

1、胸径:又称干径,指乔木主干离地表面胸高处的直径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值。不同的乔木的胸高有差异,不同的国家对胸径的规定也有差别,一般都设定的胸高位置定为地面以上1.3米高处。

2、如中国专利cn210464381u现有技术公开了一种红外线胸径测量仪,通过红外线传感器和对树木的胸径进行测量,但是依然存在滑动不顺畅引起误差过大的缺陷。

3、同时,现有技术中,缺少对树干的箍紧装置,检测的过程中容易受到树皮等附着物引起测量设备凸起或垄起,造成胸径的测量不准确的缺陷;

4、另外,现有的测量设备安装方式过于复杂且无法提供拆卸方式,无法重复使用,造成监测设备的浪费,也无法远程传输交互。

5、为了解决本领域普遍存在测量误差大、缺乏对树干的紧箍、安装方式复杂、不可拆卸、无法重复使用、缺乏远程交互等等问题,作出了本实用新型。

技术实现思路

1、本实用新型的主要目的是提出一种基于红外成像的树木胸径监测装置,旨在解决测量误差大、缺乏对树干的紧箍、安装方式复杂、不可拆卸、无法重复使用、缺乏远程交互的技术问题。

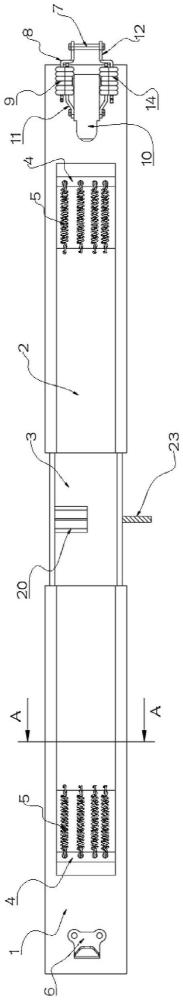

2、为实现上述目的,本实用新型提出了一种基于红外成像的树木胸径监测装置,树木胸径监测装置包括箍紧构件、第一滑动带、第二滑动带、第三滑动带、连接勾、连接构件、采集构件、以及至少两个定位金属块,所述第一滑动带和所述第二滑动带的一端均设有第一滑动轨道和第二滑动轨道,所述第三滑动带与所述第一滑动轨道、第二滑动轨道滑动连接,所述箍紧构件对称设置在所述第三滑动带的两端端部,并与所述第一滑动轨道和第二滑动轨道内壁限位卡接,所述连接构件设置在所述第一滑动带的一端端面上,所述连接勾设置在第二滑动带的一端端面上,所述第一滑动带、第二滑动带和第三滑动带环绕在所述树木上形成树环,至少两个所述定位金属块设置在所述树环上;

3、其中,所述采集构件设置在所述第一滑动带和第二滑动带上,并采集所述金属块与树木温差呈现的红外图像差异作为标识,以识别树木的胸径。

4、进一步地,所述箍紧构件包括卡接块、以及至少一个箍紧弹簧,所述卡接块设置在所述第一滑动轨道和所述第二滑动轨道的内底壁可拆卸卡接,至少一个所述箍紧弹簧的一端与所述卡接块本体连接,至少一个所述箍紧弹簧的另一端与所述第三滑动带的两端连接。

5、进一步地,所述第一滑动轨道和所述第二滑动轨道两侧内壁均设有卡接凹槽,所述第三滑动带的两侧设有卡接凸起,所述卡接凸起和所述卡接凹槽滑动卡接,且所述第一滑动轨道和所述第二滑动轨道的轨道宽度与所述第三滑动带的厚度相适配。

6、进一步地,所述树木胸径监测装置还包括放置构件,所述放置构件设置在所述第三滑动带上,并朝向所述金属块设置;

7、其中,所述采集构件设置在所述放置构件上,并与所述放置构件可拆卸连接。

8、进一步地,所述连接构件包括连接杆、第一连接片、第二连接片、连接件、第一调整弹簧、第二调整弹簧、第一限位杆、第二限位杆、拨动片和固定座,所述第一连接片和所述第二连接片对称设置在所述连接杆的两侧,所述第一连接片的一端与所述连接杆铰接,所述第二连接片的另一端与所述连接杆铰接;

9、所述第一限位杆和第二限位杆对称设置在所述拨动片的一端两侧,且所述第一限位杆的一端与所述拨动片的外周连接,所述第二限位杆与所述拨动片的外周连接,所述第一限位杆的另一端朝向所述第一连接片的一侧伸出,所述第二限位杆朝向所述第二连接片的一侧伸出,所述第一调整弹簧嵌套在所述第一限位杆的另一端和所述第一连接片的一端的外周上,并与所述第一限位杆的另一端和所述第一连接片的另一端的端部限位卡接,所述第二调整弹簧嵌套在所述第二限位杆的另一端和所述第二连接片的一端的外周上,并与所述第二限位杆的另一端和所述第二连接片的另一端的端部限位卡接;

10、所述拨动片的另一端与所述固定座铰接,所述固定座固定设置在所述第二滑动带的一侧端面上。

11、进一步地,所述采集构件包括采集座、红外数据采集器和数据存储器,所述采集座供所述红外数据采集器进行放置,所述红外数据采集器采集所述金属块和树干的红外图像数据,所述数据存储器存储所述红外数据采集器采集得到的所述红外图像数据;

12、其中,所述采集座的一侧端面设有限位凸起,所述限位凸起与所述放置构件可拆卸连接。

13、进一步地,所述放置构件包括连接部和放置轨道,所述连接部设置在所述第三滑动带上,并朝向所述定位金属块设置,且所述放置轨道设置在所述连接部上,所述放置轨道供所述采集座滑动卡接。

14、进一步地,设置在所述第一滑动带的所述连接勾和设置在所述第二滑动带上的所述连接构件可拆卸连接。

15、进一步地,根据不同树种的树干周径范围选用相适配的所述箍紧弹簧。

16、进一步地,设置在所述第一滑动带上的所述连接勾和设置在所述第二滑动带上的所述连接构件分别同向设置。

17、本实用新型的有益效果如下:

18、1.通过采集构件21和定位金属、箍紧构件之间的相互配合,使得树径的监控能力更加的高效,也保证整个装置具有灵活性高、无损监控能力强、组装快捷简便的优点;

19、2.通过箍紧构件的自动调节能力,使得树木在成长的过程中,不会造成损害树木的生长,还兼顾降低树木上垄起的凸起对树径监控的影响,具有测量能力强、误差小和灵活性高的优点;

20、3.通过连接构件和箍紧构件、树环的相互配合,提升树环的紧箍效果,也最大限度防止紧箍过紧造成树木生成受限的缺陷;

21、4.通过连接构件和锁定勾的相互配合,使得树环能够缠绕在树干上,以提升树径的采集精度和可靠性。

技术特征:

1.一种基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,树木胸径监测装置包括箍紧构件、第一滑动带、第二滑动带、第三滑动带、连接勾、连接构件、采集构件、以及至少两个定位金属块,所述第一滑动带和所述第二滑动带的一端均设有第一滑动轨道和第二滑动轨道,所述第三滑动带与所述第一滑动轨道、第二滑动轨道滑动连接,所述箍紧构件对称设置在所述第三滑动带的两端端部,并与所述第一滑动轨道和第二滑动轨道内壁限位卡接,所述连接构件设置在所述第一滑动带的一端端面上,所述连接勾设置在第二滑动带的一端端面上,所述第一滑动带、第二滑动带和第三滑动带环绕在树木上形成树环,至少两个所述定位金属块设置在所述树环上;

2.根据权利要求1所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,所述箍紧构件包括卡接块、以及至少一个箍紧弹簧,所述卡接块设置在所述第一滑动轨道和所述第二滑动轨道的内底壁可拆卸卡接,至少一个所述箍紧弹簧的一端与所述卡接块本体连接,至少一个所述箍紧弹簧的另一端与所述第三滑动带的两端连接。

3.根据权利要求2所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,所述第一滑动轨道和所述第二滑动轨道两侧内壁均设有卡接凹槽,所述第三滑动带的两侧设有卡接凸起,所述卡接凸起和所述卡接凹槽滑动卡接,且所述第一滑动轨道和所述第二滑动轨道的轨道宽度与所述第三滑动带的厚度相适配。

4.根据权利要求3所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,所述树木胸径监测装置还包括放置构件,所述放置构件设置在所述第三滑动带上,并朝向所述金属块设置;

5.根据权利要求4所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,所述连接构件包括连接杆、第一连接片、第二连接片、连接件、第一调整弹簧、第二调整弹簧、第一限位杆、第二限位杆、拨动片和固定座,所述第一连接片和所述第二连接片对称设置在所述连接杆的两侧,所述第一连接片的一端与所述连接杆铰接,所述第二连接片的另一端与所述连接杆铰接;

6.根据权利要求5所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,所述采集构件包括采集座、红外数据采集器和数据存储器,所述采集座供所述红外数据采集器进行放置,所述红外数据采集器采集所述金属块和树干的红外图像数据,所述数据存储器存储所述红外数据采集器采集得到的所述红外图像数据;

7.根据权利要求6所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,所述放置构件包括连接部和放置轨道,所述连接部设置在所述第三滑动带上,并朝向所述定位金属块设置,且所述放置轨道设置在所述连接部上,所述放置轨道供所述采集座滑动卡接。

8.根据权利要求7所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,设置在所述第一滑动带的所述连接勾和设置在所述第二滑动带上的所述连接构件可拆卸连接。

9.根据权利要求8所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,根据不同树种的树干周径范围选用相适配的所述箍紧弹簧。

10.根据权利要求9所述的基于红外成像的树木胸径监测装置,其特征在于,设置在所述第一滑动带上的所述连接勾和设置在所述第二滑动带上的所述连接构件分别同向设置。

技术总结

本技术涉及林业设备技术领域,提供基于红外成像的树木胸径监测装置,包括箍紧构件、第一滑动带、第二滑动带、第三滑动带、连接勾、连接构件、采集构件、定位金属块,第一滑动带和第二滑动带的一端均设有第一滑动轨道和第二滑动轨道,第三滑动带与第一滑动轨道、第二滑动轨道滑动连接,箍紧构件设置在第三滑动带两端端部并与第一滑动轨道和第二滑动轨道内壁限位卡接,连接构件设置在第一滑动带一端上,连接勾设置在第二滑动带一端上,第一滑动带、第二滑动带和第三滑动带环绕在树干上形成树环,定位金属块设置在树环上,采集构件设置在第一滑动带和第二滑动带上,以采集金属块与树干温差呈现的红外图像差异作为标识,从而识别树干的胸径。

技术研发人员:谭一波,张统,蒋行健,韦慧,王吕,申文辉,欧芷阳,庞世龙,侯远瑞,何琴飞,郑威

受保护的技术使用者:广西壮族自治区林业科学研究院

技术研发日:20240607

技术公布日:2025/2/10

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!