转移装置及转移装置的制备方法与流程

本申请涉及显示,尤其涉及一种转移装置及转移装置的制备方法。

背景技术:

1、随着显示技术的不断发展,人们对显示装置的使用寿命及显示效果的要求越来越高。微发光二极管(micro light emitting diode,micro-led)显示器的发光器件由无机材料构成,相比于有机发光二极管(organic light-emitting diode;oled)显示器具有亮度高、寿命长等优点。因此,micro-led显示器正逐渐成为当前显示装置的主流显示器。

2、micro-led显示器是通过在蓝宝石或者硅基板或其它基板上形成的micro-led器件,然后通过转移的方法将micro-led器件转移至薄膜晶体管(thin film transistor,tft)阵列基板上,使得tft阵列基板能够驱动micro-led器件发光。现有技术中存,利用转移装置拾取micro-led器件时,由于转移装置的拾取部件受力集中,极易脱落导致拾取不良。

技术实现思路

1、本申请实施例提供一种转移装置及转移装置的制备方法,旨在提高转移装置中拾取部件和发光器件对位不精准的问题。

2、本申请第一方面的实施例提供了一种转移装置,转移装置包括:衬底基板;拾取部件,设置于衬底基板,拾取部件包括转移部和辅助部,转移部用于拾取发光器件,辅助部设置于至少一个转移部周侧。

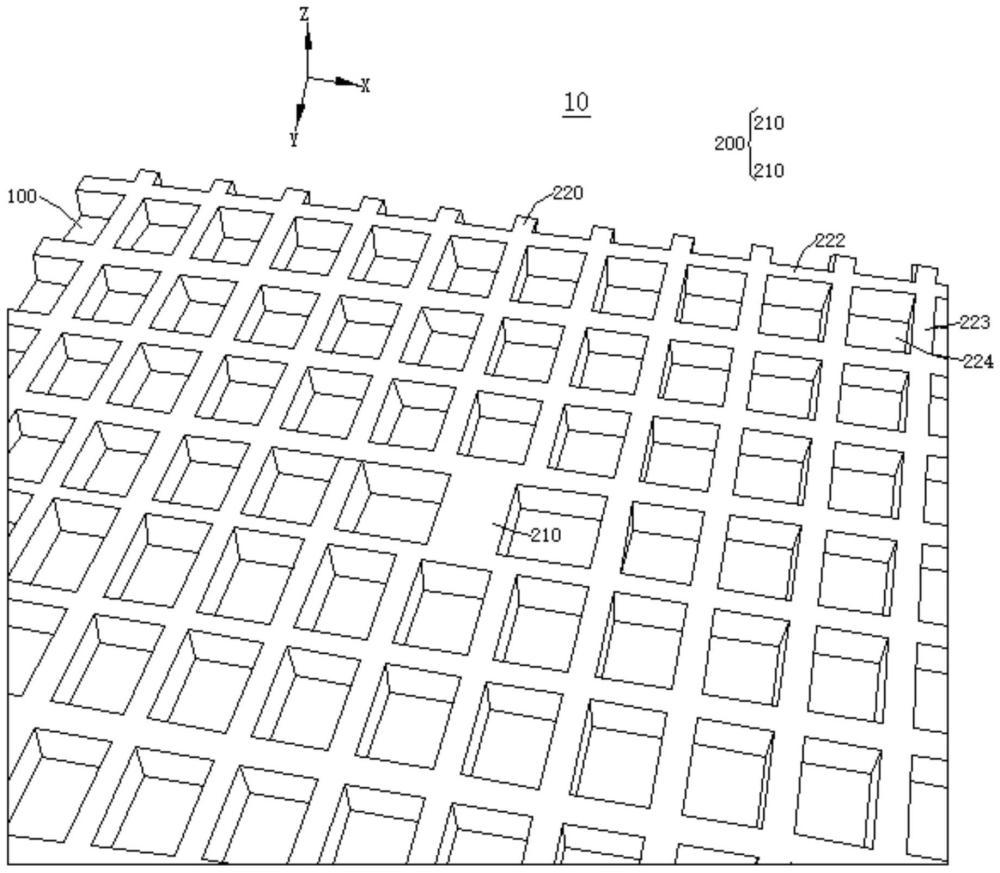

3、根据本申请第一方面的实施方式,辅助部具有本体部及贯穿本体部的镂空部。

4、根据本申请第一方面前述任一实施方式,镂空部用于避空发光器件。

5、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部呈网格状,本体部具有相交连接的第一条形部和第二条形部,第一条形部和第二条形部围合形成镂空部。

6、根据本申请第一方面前述任一实施方式,第一条形部和第二条形部通过过渡部相互连接。

7、根据本申请第一方面前述任一实施方式,过渡部的表面呈弧形并和第一条形部、第二条形部的表面圆滑过渡连接。

8、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部和转移部相互连接。

9、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部和转移部一体成型设置。

10、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部和转移部相互连接,转移部在衬底基板上的第一正投影呈矩形,辅助部在衬底基板上的第二正投影对应连接于转移部在衬底基板上的第一正投影的顶角和/或侧边。

11、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部在衬底基板上的第二正投影对应连接于转移部在衬底基板上的第一正投影的对顶角,或者辅助部在衬底基板上的第二正投影对应连接于转移部在衬底基板上的第一正投影的四个顶角。

12、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部在衬底基板上的第二正投影对应连接于转移部在衬底基板上的第一正投影相对的两侧边,或者辅助部在衬底基板上的第二正投影对应连接于转移部在衬底基板上的第一正投影的四条侧边。

13、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部和转移部间隔设置。

14、根据本申请第一方面前述任一实施方式,转移部的个数为多个,多个转移部间隔分布,至少部分辅助部位于相邻的两个转移部之间。

15、根据本申请第一方面前述任一实施方式,各转移部周侧分布的辅助部在衬底基板上的正投影面积相等。

16、根据本申请第一方面前述任一实施方式,各转移部周侧分布的辅助部的分布形状相同。

17、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部在同一转移部的第一方向上的两侧均匀分布。

18、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部在同一转移部的第二方向上的两侧均匀分布,第一方向和第二方向相交。

19、根据本申请第一方面前述任一实施方式,还包括连接于衬底基板的连接部,连接部的弹性模量小于衬底基板的弹性模量,转移部和辅助部均位于连接部背离衬底基板的一侧。

20、根据本申请第一方面前述任一实施方式,连接部、辅助部和转移部一体成型设置。

21、根据本申请第一方面前述任一实施方式,连接部的厚度小于或等于100μm。

22、根据本申请第一方面前述任一实施方式,至少一个辅助部和转移部的高度差小于或等于发光器件的厚度。

23、根据本申请第一方面前述任一实施方式,至少一个辅助部凸出于衬底基板的高度大于转移部凸出于衬底基板的高度。

24、根据本申请第一方面前述任一实施方式,至少一个辅助部凸出于衬底基板的高度小于转移部凸出于衬底基板的高度。

25、根据本申请第一方面前述任一实施方式,辅助部凸出于衬底基板的高度等于转移部凸出于衬底基板的高度。

26、本申请第三方面的实施例还提供了一种转移装置的制备方法,包括:

27、提供制备模具,制备模具包括壁部和由壁部围合形成的容纳腔、及与容纳腔连通的对接开口,且容纳腔包括第一容纳槽和第二容纳槽;

28、令衬底基板抵接于对接开口;

29、向制备模具的容纳腔内注入制备材料;

30、对制备材料进行固化令制备材料形成拾取部件,其中,第一容纳槽内的制备材料形成转移部,第二容纳槽内的制备材料形成辅助部。

31、根据本申请第二方面的实施方式,在令衬底基板抵接于对接开口的步骤中:在壁部设置垫片,垫片围合于容纳腔的周侧,衬底基板通过垫片抵接于对接开口;

32、在对制备材料进行固化令制备材料形成拾取部件的步骤中还包括:令垫片内的制备材料形成连接部。

33、根据本申请第二方面的实施方式,在令衬底基板抵接于对接开口的步骤之前还包括:在衬底基板上制备连接部;

34、在令衬底基板抵接于对接开口的步骤中:令衬底基板的连接部所在面抵接于对接开口;

35、在对制备材料进行固化令制备材料形成拾取部件的步骤中还包括:使得连接头和辅助部形成于连接部背离衬底基板的一侧。

36、本申请实施例提供一种提供的转移装置,用于实现发光器件的转移。转移装置包括衬底基板和设置于衬底基板的拾取部件。拾取部件包括转移部和辅助部,转移部用于拾取发光器件,辅助部设置于转移部的周侧,辅助部用来对转移装置的衬底基板进行支撑,减弱转移部的受力,进而改善转移部受力过大或受力过集中导致的易脱落问题。

技术特征:

1.一种转移装置,其特征在于,所述转移装置包括:

2.根据权利要求1所述的转移装置,其特征在于,所述辅助部具有本体部及贯穿所述本体部的镂空部;

3.根据权利要求1任一项所述的转移装置,其特征在于,所述辅助部和所述转移部连接设置;

4.根据权利要求3所述的转移装置,其特征在于,所述转移部在所述衬底基板上的第一正投影呈矩形,所述辅助部在所述衬底基板上的第二正投影对应连接于所述转移部在所述衬底基板上的第一正投影的顶角和/或侧边;

5.根据权利要求1任一项所述的转移装置,其特征在于,所述辅助部和所述转移部间隔设置。

6.根据权利要求1-5任一项所述的转移装置,其特征在于,所述转移部的个数为多个,多个所述转移部间隔分布,至少部分所述辅助部位于相邻的两个所述转移部之间;

7.根据权利要求1所述的转移装置,其特征在于,还包括连接于所述衬底基板的连接部,所述连接部的弹性模量小于所述衬底基板的弹性模量,所述转移部和所述辅助部均位于所述连接部背离所述衬底基板的一侧;

8.根据权利要求1所述的转移装置,其特征在于,所述辅助部和所述转移部的高度差小于或等于所述发光器件的厚度;

9.一种权利要求1-8任一项所述的转移装置的制备方法,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的制备方法,其特征在于,

技术总结

本申请实施例提供一种转移装置及转移装置的制备方法,转移装置包括:衬底基板;拾取部件,设置于衬底基板,拾取部件包括转移部和辅助部,转移部用于拾取发光器件,辅助部设置于至少一个转移部周侧。拾取部件包括转移部和辅助部,在转移装置的使用过程中,转移部能够拾取发光器件,辅助部能够抵接于放置有发光器件的转移基板上,进而缓解转移部的受力,改善转移部受力过大或受力集中导致的易脱落问题。

技术研发人员:王岩,黄秀颀,熊自阳,胡飞

受保护的技术使用者:成都辰显光电有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!