集成式碳化硅功率单元的制作方法

本技术涉及半导体制造领域,特别是涉及一种集成式碳化硅功率单元。

背景技术:

1、现在硅材料的igbt模块应用已经非常普及,一般硅器件组成的逆变器单元包括:pcb安装到igbt上方,pcb由igbt的框架支撑、固定,信号端子通过信号框架固定后连接入pcb板,与驱动板上的驱动信号连接。上述的连接方式在硅材料的igbt中使用已经大批验证时最经济适用的连接方式。但由于碳化硅的开关速度是硅器件的几十甚至上百倍,功率模块的信号端子与驱动板之间的依然采用传统的连接方式,其信号传导路径过长,会造成信号易受干扰,为解决干扰问题,只能降低功率器件开关速度,进而功率器件的开关速度不能完全发挥,制约了碳化硅性能的发挥。

技术实现思路

1、在

技术实现要素:

部分中引入了一系列简化形式的概念,该简化形式的概念均为本领域现有技术简化,这将在具体实施方式部分中进一步详细说明。本实用新型的实用新型内容部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。

2、本实用新型要解决的技术问题是提供一种相对现有技术信号传导路径更短,能避免信号受干扰的集成式碳化硅功率单元。

3、为解决上述技术问题,集成式碳化硅功率单元,包括:

4、散热单元d1,其上表面与双面覆铜绝缘板s1下表面焊接;

5、双面覆铜绝缘板s1,其形成有碳化硅晶圆。

6、所述的散热单元d1其形式不限,可以是针翅形式、封闭水道形式、平面底板形式等

7、所述的双面覆铜绝缘板s1其绝缘材质不限,可以是陶瓷材质、sin材质等

8、所述的双面覆铜绝缘板s1的下表面与散热单元采用焊接方式连接,其焊接方式不限,可以为锡片焊接、烧结焊接等

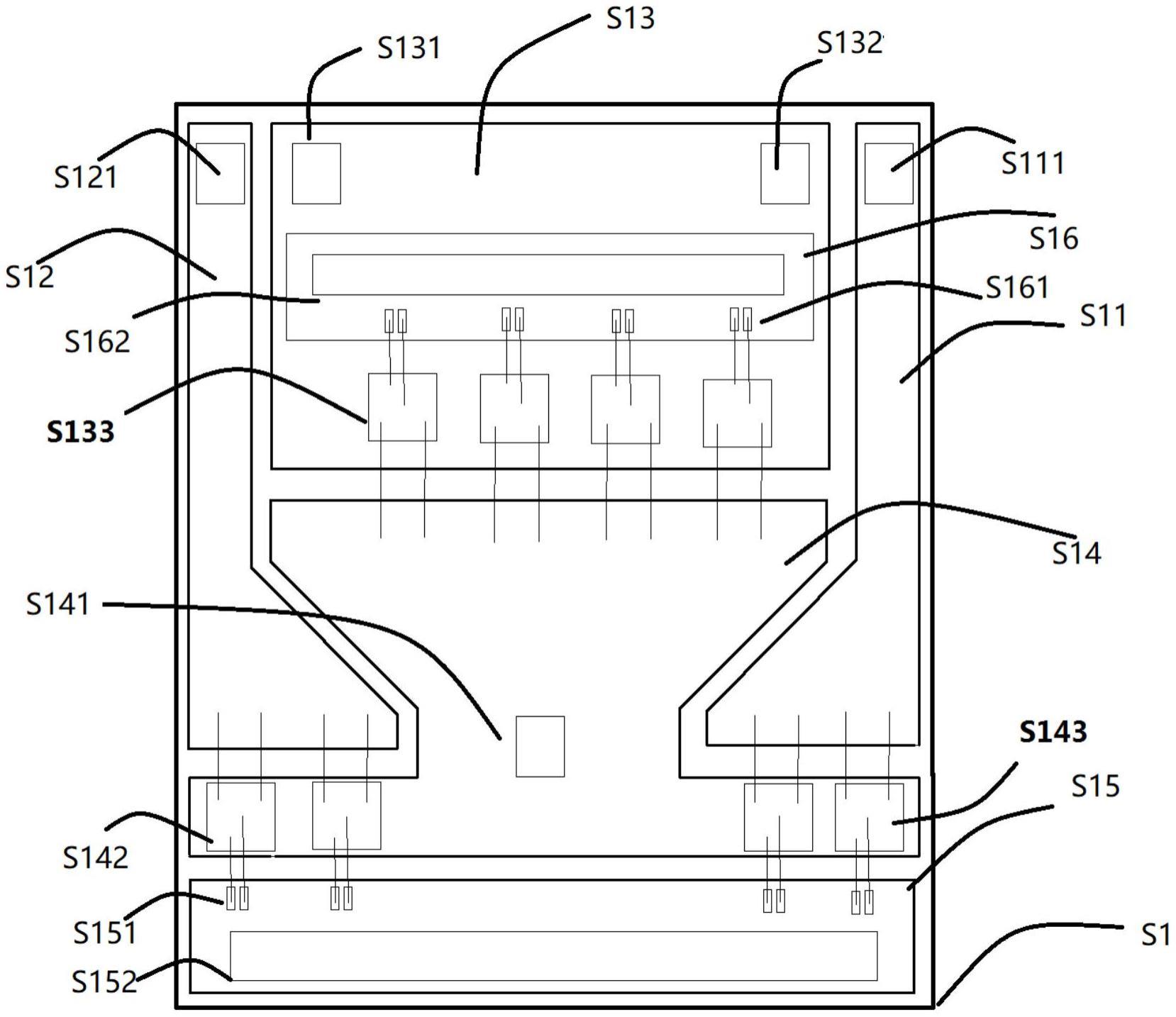

9、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,双面覆铜绝缘板s1上表面形成以下电气结构;

10、第一负极覆铜面s11,形成在双面覆铜绝缘板s1上表面上部右侧;

11、第二负极覆铜面s12,形成在双面覆铜绝缘板s1上表面上部左侧;

12、所述的s11第一负极覆铜面有第一负极输出端子s111,s12第一负极覆铜面有第二负极输出端子s121。其输出端子形式不限,本实用新型为一方型铜柱,通过焊接方式焊接至负极覆铜面上;

13、正极覆铜面s13,形成在第一负极覆铜面s11和第二负极覆铜面s12之间的双面覆铜绝缘板s1上表面上部;

14、相输出覆铜面s14,形成在第一负极覆铜面s11、第二负极覆铜面s12和正极覆铜面s13下方的双面覆铜绝缘板s1上表面上;

15、低边驱动板s15,形成在相输出覆铜面s14下方的双面覆铜绝缘板s1上表面上;

16、高边驱动板s16,形成在正极覆铜面s13中部。

17、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,第一负极输出端子s111,形成在第一负极覆铜面s11上部。

18、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,第二负极输出端子s121,形成在第二负极覆铜面s12上部。

19、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,第一正极输出端子s131,形成在正极覆铜面s13顶部左侧;

20、第二正极输出端子s132,形成在正极覆铜面s13顶部右侧;

21、高边碳化硅晶圆组s133,形成在高边驱动板s16下部的正极覆铜面s13上。

22、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,高边碳化硅晶圆组s133包括n个晶圆并联组成,晶圆组中的每个晶圆的基极和发射极控制信号从晶圆表面通过打线连接至高边驱动板s16上的打线焊盘s161上,高边碳化硅晶圆组s133的每个晶圆的发射极还通过打线连接至相输出覆铜面s14,n≥2。其打线数量由所流过的电流决定。晶圆的集电极通过焊接与正极覆铜面相连,其焊接方式不限,最优连接方式为烧结连接。

23、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,高边驱动板s16包括:驱动电路、打线焊盘s161和pcb板s162;

24、驱动短路的驱动信号通过pcb走线连接至打线焊盘s161上,打线焊盘s161表面经过电镀金属处理,并且打线焊盘的尺寸大于打线线缆的3倍宽度。

25、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,相输出端子s141,形成在相输出覆铜面s14中间;

26、第一低边晶圆组s142,形成在相输出覆铜面s14左侧;

27、第二低边晶圆组s143,形成在相输出覆铜面s14右侧。

28、可选择的,进一步改进所述的集成式碳化硅功率单元,第一低边晶圆组s142与第二低边晶圆组s143由n/2个晶圆并联组成,晶圆组中的每个晶圆的基极和发射极控制信号从晶圆表面通过打线连接至低边驱动板s15上的打线焊盘s161上,每个晶圆的发射极还通过打线连接至第一负极覆铜面s11和第二负极覆铜面s12,晶圆的集电极通过正极覆铜面,其打线数量由所流过的电流决定。晶圆的集电极通过正极覆铜面相连,其连接方式不限,最优连接方式为银烧结连接。

29、本实用新型功率单元与现有的标准模块对比不需要信号端子固定框架,节省了框架成本。减小了第三代半导体控制信号的传到路径,提高了信号的抗干扰能力,最大化的发挥第三代半导体器件性能。

技术特征:

1.一种集成式碳化硅功率单元,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:双面覆铜绝缘板(s1)上表面形成以下电气结构;

3.如权利要求2所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:

4.如权利要求2所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:

5.如权利要求2所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:

6.如权利要求5所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:高边碳化硅晶圆组(s133)包括n个晶圆并联组成,晶圆组中的每个晶圆的基极和发射极控制信号从晶圆表面通过打线连接至高边驱动板(s16)上的打线焊盘(s161)上,高边碳化硅晶圆组(s133)的每个晶圆的发射极还通过打线连接至相输出覆铜面(s14),n≥2。

7.如权利要求2所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:

8.如权利要求2所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:

9.如权利要求8所述的集成式碳化硅功率单元,其特征在于:

技术总结

本技术公开了一种集成式碳化硅功率单元,包括:功率单元由散热单元上表面与双面覆铜绝缘板下表面焊接;双面覆铜绝缘板形成有碳化硅晶圆。第一负极覆铜面形成在双面覆铜绝缘板上表面上部右侧;第二负极覆铜面形成在双面覆铜绝缘板上表面上部左侧;正极覆铜面形成在第一负极覆铜面和第二负极覆铜面之间的双面覆铜绝缘板上表面上部;相输出覆铜面形成在第一负极覆铜面、第二负极覆铜面和正极覆铜面下方双面覆铜绝缘板上表面上;低边驱动板形成在相输出覆铜面下方双面覆铜绝缘板上表面上;高边驱动板形成在正极覆铜面中部。本技术功率单元与现有标准模块对比节省了框架成本,减小了第三代半导体控制信号的传到路径,提高了信号的抗干扰能力。

技术研发人员:马志国

受保护的技术使用者:上汽英飞凌汽车功率半导体(上海)有限公司

技术研发日:20220803

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!