电池顶盖、电池及用电装置的制作方法

本申请涉及电池,特别是涉及一种电池顶盖、电池及用电装置。

背景技术:

1、节能减排是汽车产业可持续发展的关键,电动车辆由于其节能环保的优势成为汽车产业可持续发展的重要组成部分。对于电动车辆而言,电池技术又是关乎其发展的一项重要因素。

2、但是,传统的电池顶盖仅仅起到保护电池单体的作用,其功能单一。

技术实现思路

1、鉴于上述问题,本申请提供一种电池顶盖、电池及用电装置,能够缓解电池顶盖的功能单一的问题。

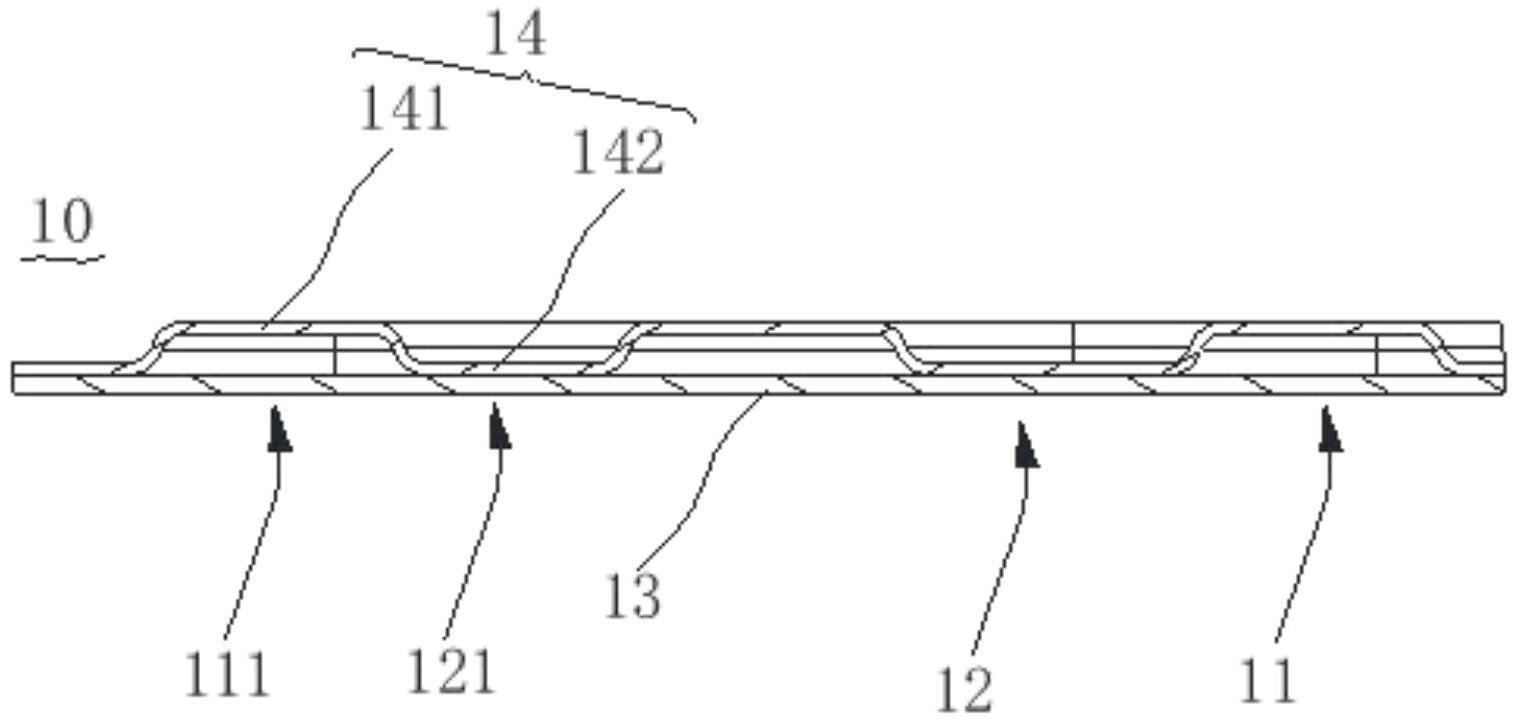

2、第一方面,本申请提供了一种电池顶盖,所述电池顶盖具有流道区域与非流道区域,所述流道区域用于容纳流体以用于调节电池单体的温度,所述非流道区域被构造为不可容纳流体;所述电池顶盖包括:

3、第一换热件,用于连接所述电池单体;

4、第二换热件,包括相互连接的第一子换热件与第二子换热件,所述第一子换热件相对于所述第二子换热件向背离所述第一换热件的方向凹陷;所述第一子换热件与所述第一换热件之间形成所述流道区域,所述第二子换热件与所述第一换热件之间形成所述非流道区域。

5、由于电池顶盖具有流道区域,流道区域中能够容纳流体以用于调节电池单体的温度。因此,电池顶盖在具有固定及保护电池单体的基础上,还具有冷却或制热电池单体的作用。同时,由于第二换热件包括相互连接的第一子换热件与第二子换热件,第一子换热件相对于第二子换热件向背离第一换热件的方向凹陷,即为第二换热件为凹凸不平的结构,使得电池顶盖的抗冲击强度较大,对电池单体的保护作用较佳。

6、在一些实施例中,所述第一换热件为平板状结构。如此,当电池单体与第一换热件背离第二换热件的一侧连接时,为平面接触,从而便于电池单体的固定。

7、在一些实施例中,所述流道区域包括多个相互连通的子流道区域,所述非流道区域包括多个子非流道区域;

8、所述第二换热件包括多个所述第一子换热件及多个所述第二子换热件,每个所述第一子换热件与所述第一换热件之间形成一个所述子流道区域,每个所述第二子换热件与所述第一换热件形成一个所述子非流道区域。

9、上述设置,由于流道区域包括多个子流道区域,则流体在多个子流道区域内流动,以调节电池单体的温度的均匀性。通过,由于流道包括多个子流道区域,相应地,第二换热件包括多块第一子换热件与多块第二子换热件,从而增加了第二换热件的凹凸结构的数量,进一步提高了电池顶盖的抗冲击强度。

10、在一些实施例中,所述第一换热件及所述第二换热件的厚度均为0.6mm-3mm。将第一换热件及第二换热件的厚度设置为0.6mm-3mm,在保证两者强度的前提下,具有较佳的换热效果。

11、在一些实施例中,在所述电池顶盖的厚度方向上,所述流道区域的深度为所述第一换热件的厚度的1倍-3倍;和/或

12、所述流道区域的深度为2mm-7mm。

13、上述设置,流道区域的深度保证容纳的流体的量合适,使得容纳的流体的量不至过少,从而保证热交换效果,同时避免容纳的流体的量过多而对电池顶盖的强度造成影响。

14、在一些实施例中,所述第一换热件与所述第二换热件焊接或粘接固定,这样,保证了第一换热件与第二换热件的固定效果。

15、在一些实施例中,所述第一换热件所选用的材质为钢或铝;和/或所述第二换热件所选用的材质为钢或铝。这样,保证了第一换热件与第二换热件的换热效果。

16、第二方面,本申请提供了一种电池,包括电池单体及如上述实施例中所述的电池顶盖,所述电池单体与所述第一换热件背离所述第二换热件的一侧连接。

17、在一些实施例中,所述电池还包括边框及电池底盖,所述边框的两端分别形成顶端开口与底端开口,所述电池顶盖安装于所述边框的顶部以封闭所述顶端开口,所述电池底盖安装于所述边框的底部以封闭所述底端开口,所述顶盖、所述边框及所述电池底盖界定形成容纳空间;

18、所述电池单体容纳至所述容纳空间内。上述设置,电池顶盖与电池底盖分别安装于边框的顶端与底端,从而使得电池的整个箱体的高度较低,减小了电池在高度方向上的占用空间。

19、在一些实施例中,所述边框包括框体及支撑梁,所述支撑梁与所述框体连接,所述框体及所述支撑梁共同形成所述顶端开口,所述支撑梁支撑设于所述顶盖的下方。上述设置,由于支撑梁支撑设于顶盖的下方,对电池顶盖起到了良好的支撑作用。

20、第三方面,本申请提供了一种用电装置,包括如上述实施例中所述的电池。

21、在一些实施例中,所述用电装置为车辆,所述电池顶盖为所述车辆的地板,所述第二换热件背离所述第一换热件的一侧面向所述车辆的乘客舱设置。这样,电池顶盖不但能够实现与电池单体热交换的功能,还能给乘客舱制热或制热,提高用户体验。由于电池顶盖作为车辆的地板,在整车高度上极大提高了利用率,能够获得更好能量的电池包。电池顶盖内具有流道区域,其作为车辆的地板,能够更好地隔绝车体底部所产生的噪音。

22、上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

技术特征:

1.一种电池顶盖,其特征在于,所述电池顶盖具有流道区域(11)与非流道区域(12),所述流道区域(11)用于容纳流体以用于调节电池单体(20)的温度,所述非流道区域(12)被构造为不可容纳流体;所述电池顶盖包括:

2.根据权利要求1所述的电池顶盖,其特征在于,所述第一换热件(13)为平板状结构。

3.根据权利要求1所述的电池顶盖,其特征在于,所述流道区域(11)包括多个相互连通的子流道区域(111),所述非流道区域(12)包括多个子非流道区域(121);

4.根据权利要求1所述的电池顶盖,其特征在于,所述第一换热件(13)及所述第二换热件(14)的厚度均为0.6mm-3mm。

5.根据权利要求1所述的电池顶盖,其特征在于,在所述电池顶盖的厚度方向(z)上,所述流道区域(11)的深度为所述第一换热件(13)的厚度的1倍-3倍;和/或

6.根据权利要求1所述的电池顶盖,其特征在于,所述第一换热件(13)与所述第二换热件(14)焊接或粘接固定。

7.根据权利要求1-6任一项所述的电池顶盖,其特征在于,所述第一换热件(13)所选用的材质为钢或铝;和/或所述第二换热件(14)所选用的材质为钢或铝。

8.一种电池,其特征在于,包括电池单体(20)及如权利要求1-7任一项所述的电池顶盖,所述电池单体(20)与所述第一换热件(13)背离所述第二换热件(14)的一侧连接。

9.根据权利要求8所述的电池,其特征在于,所述电池还包括边框(30)及电池底盖(40),所述边框(30)的两端分别形成顶端开口与底端开口,所述电池顶盖安装于所述边框(30)的顶部以封闭所述顶端开口,所述电池底盖(40)安装于所述边框(30)的底部以封闭所述底端开口,所述顶盖、所述边框(30)及所述电池底盖(40)界定形成容纳空间;

10.根据权利要求9所述的电池,其特征在于,所述边框(30)包括框体(31)及支撑梁(32),所述支撑梁(32)与所述框体(31)连接,所述框体(31)及所述支撑梁(32)共同形成所述顶端开口,所述支撑梁(32)支撑设于所述顶盖的下方。

11.一种用电装置,其特征在于,包括如权利要求8-10任一项所述的电池。

12.根据权利要求11所述的用电装置,其特征在于,所述用电装置为车辆(1000),所述电池顶盖为所述车辆(1000)的地板,所述第二换热件(14)背离所述第一换热件(13)的一侧面向所述车辆(1000)的乘客舱设置。

技术总结

本申请涉及一种电池顶盖、电池及用电装置。电池顶盖具有流道区域与非流道区域,流道区域用于容纳流体以用于调节电池单体的温度,非流道区域被构造为不可容纳流体;电池顶盖包括:第一换热件;第二换热件,包括相互连接的第一子换热件与第二子换热件,第一子换热件相对于第二子换热件向背离第一换热件的方向凹陷;第一子换热件与第一换热件之间形成流道区域,第二子换热件与第一换热件之间形成非流道区域。电池顶盖在具有保护电池单体的基础上,还具有冷却或制热电池单体的作用。同时,第二换热件为凹凸不平的结构,使得电池顶盖的抗冲击强度较大,对电池单体的保护作用较佳。

技术研发人员:何润泳,王鹏,陈兴地,秦峰

受保护的技术使用者:宁德时代新能源科技股份有限公司

技术研发日:20221212

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!