非水电解质二次电池用正极和使用其的非水电解质二次电池的制作方法

本公开涉及非水电解质二次电池用正极和使用其的非水电解质二次电池。

背景技术:

1、非水电解质二次电池具有高输出和高能量密度,因此被用于民生用途、车载用途等多方面。近年来,对于非水电解质二次电池,谋求进一步的高耐久化/高能量密度化。作为实现其的方法,已知有使用通过每单位面积负载大量具有充放电容量大的正极活性物质并利用高压将其压缩而得到的电极的方法。每单位面积的正极活性物质的负载量越多,在制作正极的工序中,导电材料、粘结剂的迁移就越容易进行。结果,正极活性物质的密合性有时降低,并且能量密度有时降低。

2、另一方面,作为提高非水电解质二次电池的性能的方法之一,已知有提高正极合剂层的导电性的技术。一直以来,例如进行将碳纳米管等导电材料添加至正极合剂中的操作。使用碳纳米管等容易聚集的导电材料时,在正极合剂层中使导电材料均匀地分散变得重要。

3、专利文献1(日本特开2020-19705号公报)中,作为用于制造电极的分散液,公开了“一种碳纳米管分散液,其特征在于,包含:束型碳纳米管;分散介质;以及通过下述数学式1计算的残留双键(rdb)值为0.5~40重量%的部分氢化丁腈橡胶,其中,前述碳纳米管的分散粒径的粒径分布d50为3~10μm。[数学式1]rdb(重量%)=bd重量/(bd重量+hbd重量)×100。前述数学式1中,bd是指源自共轭二烯的结构单元,hbd是指源自氢化的共轭二烯的结构单元”。

4、现有技术文献

5、专利文献

6、专利文献1:日本特开2020-19705号公报

技术实现思路

1、发明要解决的问题

2、现在,谋求进一步改善使用碳纳米管等导电材料的正极的特性。在这样的状况下,本公开的目的之一在于提供可以得到特性更高的非水电解质二次电池的正极和使用其的非水电解质二次电池。

3、用于解决问题的方案

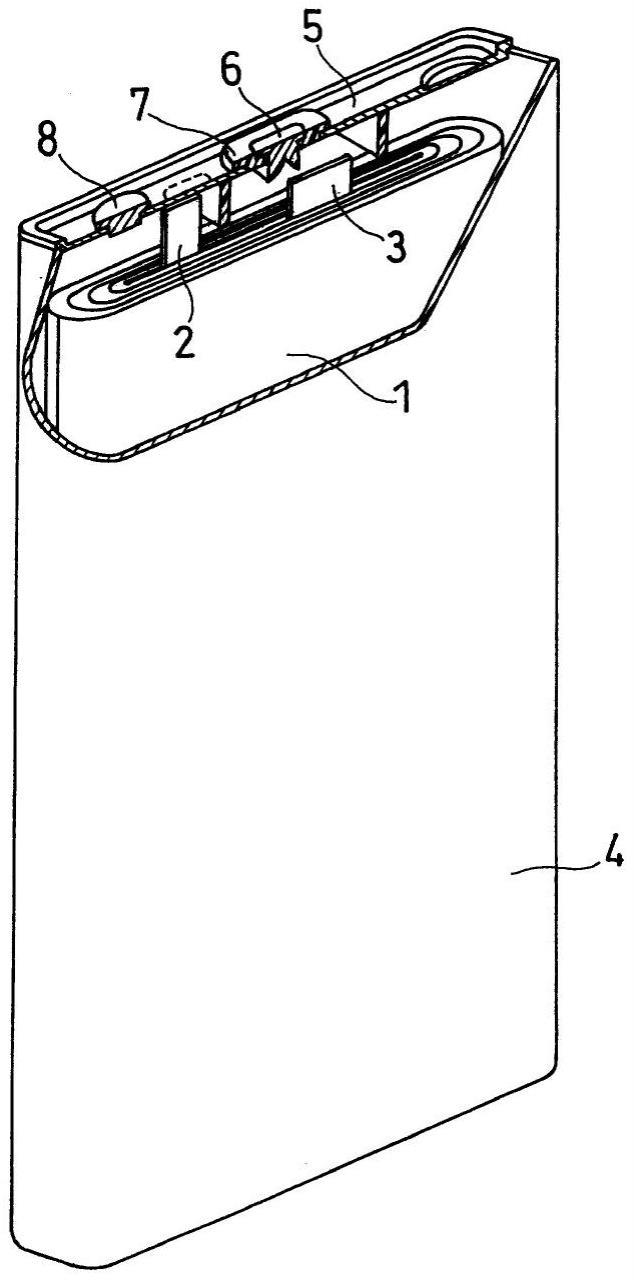

4、本公开的一个侧面涉及非水电解质二次电池用正极。该正极为包含正极集电体和配置在前述正极集电体表面的正极合剂层的非水电解质二次电池用正极,前述正极合剂层包含正极活性物质、导电材料和粘结剂,前述粘结剂包含聚乙烯吡咯烷酮类和纤维素衍生物。

5、本公开另一侧面涉及非水电解质二次电池。非水电解质二次电池包含本公开的非水电解质二次电池用正极。

6、发明的效果

7、根据本公开,可以实现特性高的非水电解质二次电池。

8、将本发明的新型特征记载于附属的权利要求书中,但能够结合本发明的其他目的及特征,并通过参照了附图的以下详细说明更进一步深入理解本发明的构成及内容这两者。

技术特征:

1.一种非水电解质二次电池用正极,其包含正极集电体和配置在所述正极集电体表面的正极合剂层,其中,

2.根据权利要求1所述的非水电解质二次电池用正极,其中,相对于所述聚乙烯吡咯烷酮类100质量份,所述纤维素衍生物的量为30~400质量份的范围。

3.根据权利要求2所述的非水电解质二次电池用正极,其中,相对于所述聚乙烯吡咯烷酮类100质量份,所述纤维素衍生物的量为100~400质量份的范围。

4.根据权利要求1或2所述的非水电解质二次电池用正极,其中,所述粘结剂还包含腈系橡胶。

5.根据权利要求4所述的非水电解质二次电池用正极,其中,相对于所述聚乙烯吡咯烷酮类100质量份,所述腈系橡胶的量为100~300质量份的范围。

6.根据权利要求1~5中任一项所述的非水电解质二次电池用正极,其中,所述粘结剂还包含聚偏二氟乙烯。

7.根据权利要求1~6中任一项所述的非水电解质二次电池用正极,其中,所述导电材料包含碳纳米管。

8.根据权利要求1~7中任一项所述的非水电解质二次电池用正极,其中,所述正极活性物质为组成式liynixm1-xo2所示的含锂复合氧化物,式中,0.8≤x≤1,0<y≤1.2,m包含选自由co、al、mn、fe、ti、sr、ca和b组成的组中的至少1种元素。

9.根据权利要求8所述的非水电解质二次电池用正极,其中,所述组成式的所述x满足0.85≤x≤1。

10.根据权利要求1~9中任一项所述的非水电解质二次电池用正极,其中,在所述正极活性物质的表面附近,不均匀分布有选自由sr和ca组成的组中的至少1种元素。

11.根据权利要求1~10中任一项所述的非水电解质二次电池用正极,其中,所述正极合剂层每1m2的质量为250g以上。

12.一种非水电解质二次电池,其包含权利要求1~11中任一项所述的非水电解质二次电池用正极。

技术总结

公开的非水电解质二次电池用正极包含正极集电体和配置在正极集电体表面的正极合剂层。正极合剂层包含正极活性物质、导电材料和粘结剂。粘结剂包含聚乙烯吡咯烷酮类和纤维素衍生物。

技术研发人员:黑田孝亮,宇贺洋一郎,昌原镐,山本梨乃,原田朋宏

受保护的技术使用者:松下知识产权经营株式会社

技术研发日:

技术公布日:2024/1/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!