双极型蓄电池以及双极型蓄电池的制造方法与流程

本发明的实施方式涉及双极型蓄电池以及双极型蓄电池的制造方法。

背景技术:

1、近年来,利用了太阳能、风力等自然能源的发电设备正在增加。在这样的发电设备中,无法控制发电量,因此利用蓄电池来实现电力负荷的平准化。即,在发电量多于消耗量时,将差分充填给蓄电池,另一方面,在发电量小于消耗量时,将差分从蓄电池放电。作为上述的蓄电池,从经济性、安全性等观点来看,多使用铅蓄电池。作为这种以往的铅蓄电池,例如,已知有下述专利文献1中记载的铅蓄电池。

2、在该专利文献1所记载的铅蓄电池中,在由呈边框形的树脂构成的框架(边框)的内侧安装有由树脂构成的基板(双极板)。在基板的一个面及另一个面设置有正极用铅层以及负极用铅层。正极用活性物质层与正极用铅层邻接。负极用活性物质层与负极用铅层邻接。另外,在呈边框形的由树脂构成的间隔物的内侧配设有含有电解液的玻璃垫(电解层)。进而,框架与间隔物交互层叠多个而被组装。

3、而且,正极用铅层和负极用铅层在形成于基板的多个穿孔的内部直接接合。即,专利文献1所记载的铅蓄电池是具有使一面侧和另一面侧连通的穿孔(连通孔)的基板与单元部件交替层叠多个而成的双极(bipolar)型铅蓄电池。

4、单元部件具有:在正极用铅层设置有正极用活性物质层的正极、在负极用铅层设置有负极用活性物质层的负极、以及介于正极与负极之间的电解层,一方的单元部件的正极用铅层与另一方的单元部件的负极用铅层没入于基板的穿孔的内部而被接合,由此单元部件彼此以串联的方式连接。这里在将正极用铅层与负极用铅层接合时,例如使用电阻焊接。

5、现有技术文献

6、专利文献

7、专利文献1:日本专利第6124894号

技术实现思路

1、发明所要解决的技术问题

2、设置于上述的基板的正极用铅层或负极用铅层分别形成为薄的膜状(铅箔)。作为将这些正极用铅箔和负极用铅箔设置于基板之上的方法,例如可以考虑在基板之上涂布粘接剂而从其上载置正极用铅箔和负极用铅箔,经由粘接剂粘接于基板。这里,作为粘接剂,例如使用环氧树脂。

3、表示像这样使用粘接剂来将正极用铅箔和负极用铅箔粘接于基板的状态的是图27。此外,使用粘接剂来与基板粘接的铅箔有正极用铅箔和负极用铅箔,但在图27中以正极用铅箔为例进行了说明。即如图27的(a)所示,构成为该双极电极的正极在树脂制的基板210的一个面之上经由粘接层240配置正极用铅箔220,在该正极用铅箔220之上配置正极用活性物质层(未图示)。

4、在上述那样的双极型铅蓄电池中,有时因电解液中含有的硫酸而正极用铅箔220腐蚀而在正极用铅箔220的表面生成腐蚀生成物(氧化铅)的覆膜260(参照图27的(b))。而且,存在因该腐蚀生成物的覆膜260的生长而在正极用铅箔220产生伸长(生长)的担忧。

5、另外,存在如下担忧,即:由于该生长而使正极用铅箔220与粘接层240剥离,电解液浸入到正极用铅箔220与粘接层240的界面中,基于硫酸的正极用铅箔220的腐蚀进一步发展(参照图27的(c))。其结果是,若腐蚀例如到达至正极用铅箔220的背面(与基板210对置的面),则存在产生正极用铅箔220的剥离等而使电池的性能降低的情况。

6、进一步,如果电解液从正极侧经由为了实现正极与负极的导通而设置的使上述的一面侧与另一面侧连通的穿孔(连通孔)而到达负极侧,则产生所谓的液接,引起电压降低而导致电池性能的降低。

7、另外,例如在将正极用铅层与负极用铅层进行接合时,如上述那样利用电阻焊接。然而,如果由于各种因素而没有将正极用铅层与负极用铅层适当进行焊接,则存在产生接合不良的可能性。

8、若电解液因接合不良而浸入到基板与正极用铅层之间,则该电解液例如经由穿孔(连通孔)浸入到基板与负极用铅层之间而产生液接,如上述那样存在产生性能降低的担忧。本发明的目的在于提供一种双极型蓄电池以及双极型蓄电池的制造方法,即使因基于电解液中含有的硫酸的腐蚀而在正极产生生长,也避免电解液浸入贯通孔中,并且即使电解液浸入到贯通孔中,也尽可能地避免该电解液到达负极侧而大幅抑制液接的产生,由此不易引起电池性能的降低起,实现长寿命化。

9、用于解决技术问题的技术方案

10、本发明的一个方式所涉及的双极型蓄电池具备:单元部件,具备:具有正极用集电体和正极用活性物质层的正极、具有负极用集电体和负极用活性物质层的负极、以及介于正极与负极之间的电解质层,单元部件隔开间隔地层叠配置;空间形成部件,包括形成单独收纳多个单元部件的多个空间并覆盖单元部件的正极侧及负极侧中的至少一方的基板和包围单元部件的侧面的框体;贯通孔,在空间形成部件中贯通正极侧与负极侧之间而形成;以及导通体,插入于贯通孔而将正极侧与负极侧电连接,在贯通孔的正极侧的开口部附近及负极侧的开口部附近中的至少一方设置有防液接部件。

11、本发明的一个方式所涉及的双极型蓄电池的制造方法具备:将导通体插入于贯通空间形成部件的基板的一个面及另一个面而设置的贯通孔的工序;在一个面配置正极用集电体的工序;在另一个面配置负极用集电体的工序;以从正极用集电体及负极用集电体之上覆盖至少一方的贯通孔的方式配置防液接部件的工序;在配置的正极用集电体侧的防液接部件与负极用集电体侧的防液接部件之间、或者防液接部件配置于正极用集电体侧或负极用集电体中的任一方的情况下,以夹持防液接部件与负极用集电体之间、或者防液接部件与正极用集电体之间的方式进行焊接,将防液接部件、正极用集电体、负极用集电体及导通体进行接合的工序;以与正极用集电体接触的方式配置正极用活性物质层的工序;以及以与负极用集电体接触的方式配置负极用活性物质层的工序。

12、发明效果

13、根据本发明,本发明的一个方式所涉及的双极型蓄电池具备:单元部件,具备:具有正极用集电体和正极用活性物质层的正极、具有负极用集电体和负极用活性物质层的负极、以及介于正极与负极之间的电解质层,单元部件隔开间隔地层叠配置;空间形成部件,包括形成单独收纳多个单元部件的多个空间的覆盖单元部件的正极侧及负极侧中的至少一方的基板和包围单元部件的侧面的框体;贯通孔,在空间形成部件中贯通正极侧与负极侧之间而形成;以及导通体,插入于贯通孔而将正极侧与负极侧电连接,在贯通孔的正极侧的开口部附近及负极侧的开口部附近中的至少一方设置有防液接部件。通过采用这样的构成,能够提供一种双极型蓄电池以及双极型蓄电池的制造方法,即使因基于电解液中含有的硫酸的腐蚀而在正极产生生长,也能够避免电解液浸入贯通孔中,并且即使电解液浸入到贯通孔中,也能够尽可能地避免该电解液到达负极侧而大幅抑制液接的产生,由此不易引起电池性能的降低,实现长寿命化。

技术特征:

1.一种双极型蓄电池,其特征在于,

2.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

3.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

4.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

5.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

6.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

7.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

8.根据权利要求6所述的双极型蓄电池,其特征在于,

9.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

10.根据权利要求9所述的双极型蓄电池,其特征在于,

11.根据权利要求10所述的双极型蓄电池,其特征在于,

12.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

13.根据权利要求12所述的双极型蓄电池,其特征在于,

14.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

15.根据权利要求14所述的双极型蓄电池,其特征在于,

16.根据权利要求1所述的双极型蓄电池,其特征在于,

17.根据权利要求16所述的双极型蓄电池,其特征在于,

18.根据权利要求16所述的双极型蓄电池,其特征在于,

19.根据权利要求16所述的双极型蓄电池,其特征在于,

20.根据权利要求19所述的双极型蓄电池,其特征在于,

21.根据权利要求16所述的双极型蓄电池,其特征在于,

22.根据权利要求1至21中任一项所述的双极型蓄电池,其特征在于,

23.一种双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

24.一种双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

25.一种双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

26.根据权利要求23至25中任一项所述的双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

27.根据权利要求23至25中任一项所述的双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

28.根据权利要求27所述的双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

29.根据权利要求23至25中任一项所述的双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,具备如下工序:

30.根据权利要求23至25中任一项所述的双极型蓄电池的制造方法,其特征在于,

技术总结

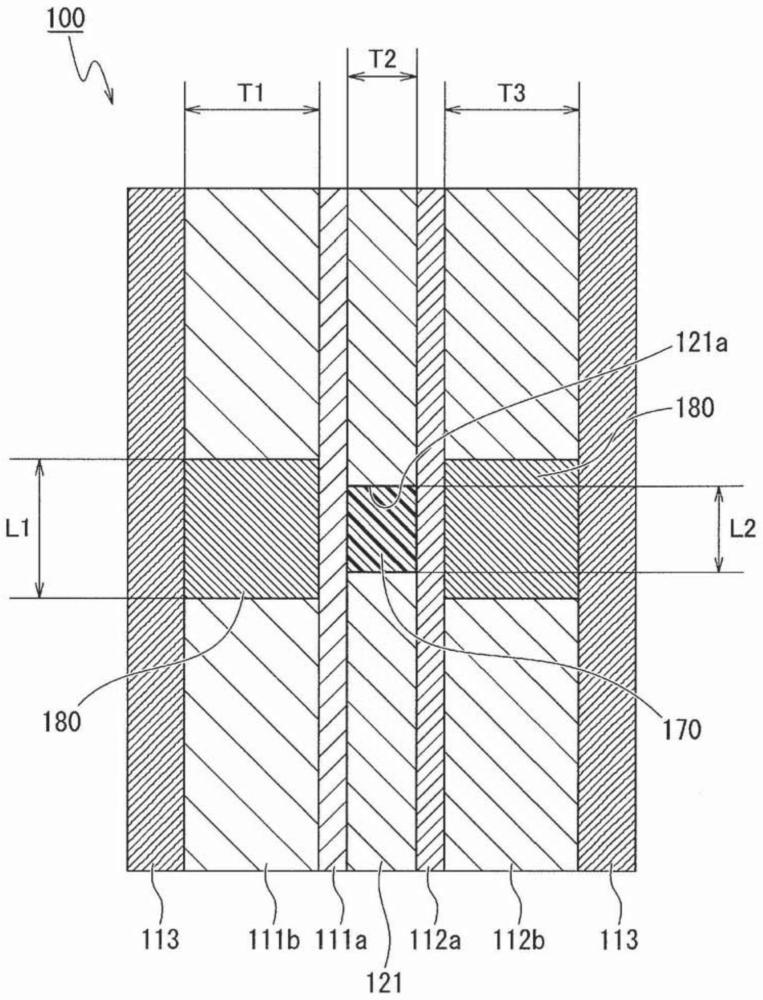

即使因基于电解液的腐蚀而在正极产生生长,也避免电解液浸入贯通孔中,即使电解液浸入到贯通孔中,也尽可能地避免该电解液到达负极侧而大幅抑制液接的产生,由此不易引起电池性能的降低,实现长寿命化。具有:单元部件(110),具备正极(111)、负极(112)及介于正极(111)与负极(112)之间的电解质层(113),单元部件(110)隔开间隔地层叠配置;空间形成部件(120),包括基板(121)和框体(122);贯通孔(121a),在空间形成部件(120)中贯通正极侧与负极侧之间而形成;以及导通体(170),插入于贯通孔(121a)而将正极侧与负极侧电连接,在贯通孔(121a)的正极侧的开口部附近及负极侧的开口部附近中的至少一方设置有防液接部件(180)。

技术研发人员:山田惠造,西久保英郎,荻原吉章,金子洋,田中広树

受保护的技术使用者:古河电池株式会社

技术研发日:

技术公布日:2024/3/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!