发光二极管、晶圆结构及发光装置的制作方法

本发明涉及半导体制造,特别涉及一种发光二极管、晶圆结构及发光装置。

背景技术:

1、发光二极管(light emitting diode,简称led)为半导体发光元件,通常是由如gan、gaas、gap、gaasp等半导体制成,其核心是具有发光特性的pn结。led具有发光强度大、效率高、体积小、使用寿命长等优点,被认为是当前最具有潜力的光源之一。led已经广泛应用于照明、监控指挥、高清演播、高端影院、办公显示、会议交互、虚拟现实等领域。

2、在目前的mini背光产品中所使用到的倒装led,会在倒装led的背面镀一些光学材料层,例如,蓝、绿光led的蓝宝石衬底的背面会采用背镀dbr结构(以蓝宝石衬底背离外延结构的一层为背面),以利于提高亮度。

3、常见的背镀dbr结构为氧化钛和氧化硅重复交叠形成的绝缘层,其目的是让原本从正面射出的光能够部分地从侧面发出,增加出光角度。由于背镀dbr结构的最外层是以氧化硅或者氧化钛作为最后一层,在封装转移过程中,背镀dbr结构的最外层会与uv膜(ultraviolet tape)相接触,导致背镀dbr结构与uv膜的黏力过高,难以转移led。

4、具体来说,uv膜是led芯片的支撑或者转移之用,但是uv膜把led转移过来后,led是胶粘在uv膜上,且uv膜和led之间过大的粘着力(因为背镀dbr结构的最外层与uv膜接触导致黏着力过大),不利于后续led在固晶时,固晶机的吸嘴对led的吸附、转移和固晶。

5、需要说明的是,公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现思路

1、为解决现有技术的问题,本发明提出一种发光二极管,通过在背镀dbr结构与uv膜之间设置一层防黏层,来改变背镀dbr结构的最外层材质(使用防黏层充当最外层),来降低背镀dbr结构与uv膜之间的粘着力,以便于后续对发光二极管进行吸附、转移和固晶等处理。

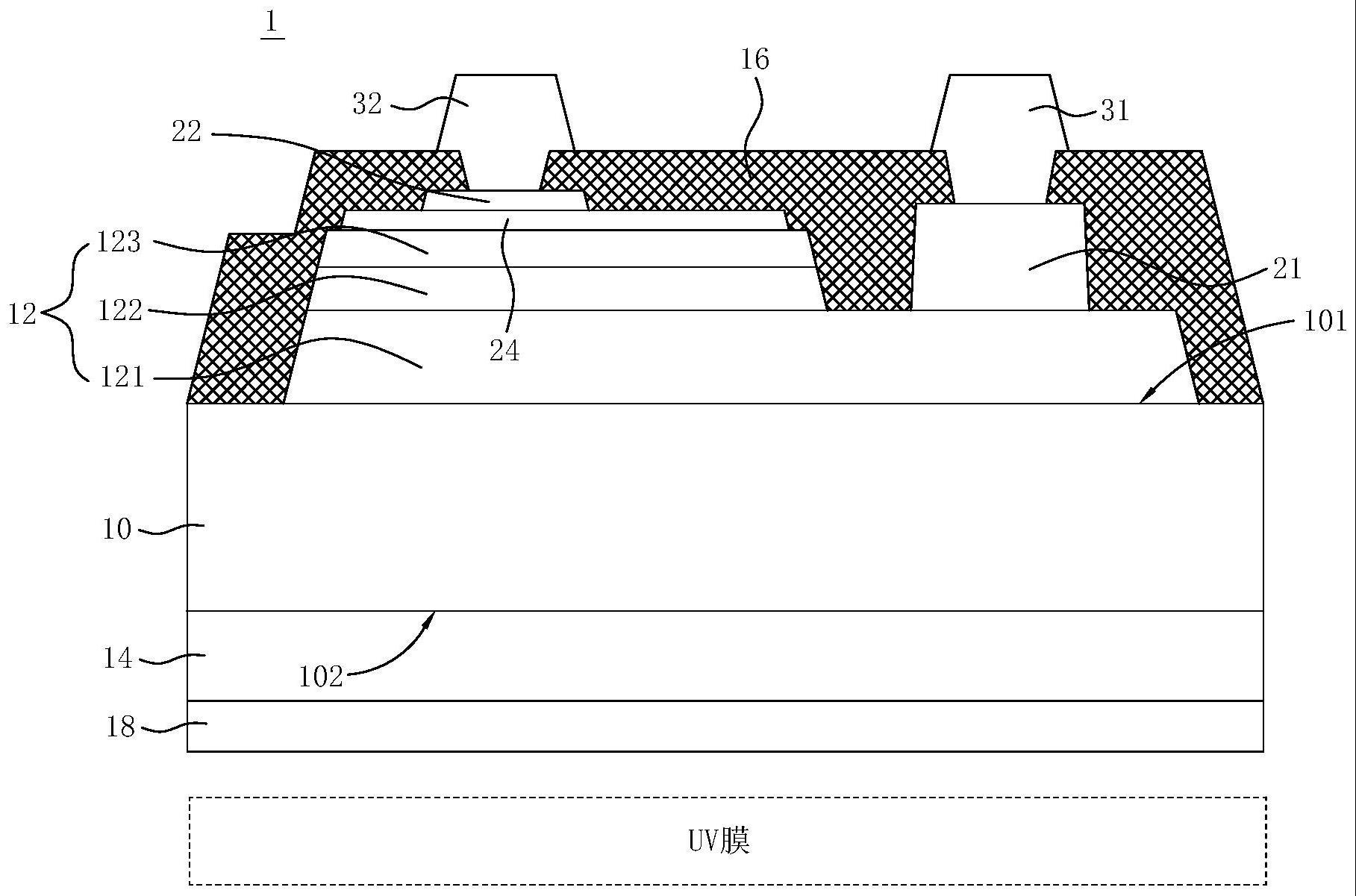

2、本发明提供一种发光二极管,其包括衬底、半导体叠层、第一dbr结构和防黏层。

3、衬底具有相对的正面和背面。半导体叠层设置在衬底的正面上。第一dbr结构设置在衬底的背面上。防黏层设置在第一dbr结构的远离衬底的一侧。借由防黏层作为第一dbr结构的最外层,来与uv膜进行接触,可以大幅降低第一dbr结构与uv膜之间的黏着力,有利于对发光二极管进行转移,进而提升封装厂的打件良率。

4、在一些实施例中,防黏层为含铝层。可选地,含铝层的材料包括aln、alon或al2o3。

5、在一些实施例中,防黏层的厚度范围为0.1~200nm。优选地,防黏层的厚度范围为0.1~10nm。

6、在一些实施例中,第一dbr结构是由氧化钛与氧化硅交替堆叠形成,或者第一dbr结构是氧化硅与氧化铊交替堆叠形成,或者第一dbr结构是氧化硅与氧化铝交替堆叠形成。

7、在一些实施例中,第一dbr结构靠近防黏层一侧的子层为高折射率子层或者低折射率层。

8、在一些实施例中,发光二极管还包括第二dbr结构、第一电极和第二电极,半导体叠层包括在衬底上依次堆叠的第一半导体层、发光层和第二半导体层,第一电极连接第一半导体层,第二电极连接第二半导体层,第二dbr结构覆盖半导体叠层、第一电极和第二电极。

9、在一些实施例中,发光二极管的最长侧边的尺寸小于250μm。

10、在一些实施例中,发光二极管可以为倒装结构的发光二极管。

11、本发明还提出另外一种解决背面镀有光学介质层的倒装发光二极管的问题,通过在光学介质层与uv膜之间设置一层防黏层,改变背镀光学介质层结构的最外层材质(使用防黏层充当最外层),来降低背镀光学介质层结构与uv膜之间的粘着力,以便于后续对发光二极管进行吸附、转移和固晶等处理。

12、本发明提供一种发光二极管,其包括衬底、半导体叠层、光学介质层、防黏层。

13、衬底具有相对的正面和背面。半导体叠层设置在衬底的正面上。光学介质层结构设置在衬底的背面上。防黏层设置在光学介质层的远离衬底的一侧。借由防黏层作为光学介质层的最外层,来与uv膜进行接触,可以大幅降低光学介质层与uv膜之间的黏着力,有利于对发光二极管进行转移,进而提升封装厂的打件良率。

14、在一些实施例中,防黏层为含铝层。可选地,含铝层的材料包括aln、alon或al2o3。

15、在一些实施例中,防黏层的厚度范围为0.1nm以上,优选为0.1~10nm。

16、在一些实施例中,光学介质层可以是单层结构,单层结构包括氧化硅层或者氮化硅层。

17、在一些实施例中,光学介质层可以是多层结构,多层结构是由若干个子层构成,若干个子层的数量范围是2~6,其中,沿衬底的正面到背面的方向,各子层的折射率是依次降低。

18、在一些实施例中,发光二极管还包括绝缘结构、第一电极和第二电极,半导体叠层包括在衬底上依次堆叠的第一半导体层、发光层和第二半导体层,第一电极连接第一半导体层,第二电极连接第二半导体层,所述的绝缘结构覆盖半导体叠层、第一电极和第二电极。

19、在一些实施例中,发光二极管的最长侧边的尺寸小于250μm。

20、在一些实施例中,发光二极管可以为倒装结构的发光二极管。

21、本发明的一实施例还提供一种晶圆结构,其包括uv膜和多个发光二极管。发光二极管是采用上述任一实施例提供的发光二极管。多个发光二极管设置在uv膜上,并且各发光二极管的防黏层接触uv膜。uv膜包括pvc膜以及位于pvc膜上的胶粘剂。

22、本发明的一实施例还提供一种发光装置,其包括上述任一实施例提供的发光二极管。

23、本发明一实施例提供的一种发光二极管、晶圆结构及发光装置,借由防黏层作为第一dbr结构的最外层,来与uv膜进行接触,可以大幅降低第一dbr结构与uv膜之间的黏着力,有利于对发光二极管进行转移,进而提升封装厂的打件良率。本发明的其它特征和有益效果将在随后的说明书中阐述,并且,部分的技术特征和有益效果可以从说明书中显而易见地得出,或者是通过实施本发明而了解。

技术特征:

1.一种发光二极管,其特征在于:所述发光二极管包括:

2.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述防黏层为含铝层。

3.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述含铝层的材料包括aln、alon或al2o3。

4.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述防黏层的厚度范围为0.1~200nm。

5.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述第一dbr结构是由氧化钛与氧化硅交替堆叠形成,或者所述第一dbr结构是由氧化硅与氧化铊交替堆叠形成,或者所述第一dbr结构是由氧化硅与氧化铝交替堆叠形成。

6.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述发光二极管还包括第二dbr结构、第一电极和第二电极,所述半导体叠层包括在所述衬底上依次堆叠的第一半导体层、发光层和第二半导体层,所述第一电极连接所述第一半导体层,所述第二电极连接所述第二半导体层,所述第二dbr结构覆盖所述半导体叠层、所述第一电极和所述第二电极。

7.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述发光二极管的最长侧边的尺寸小于250μm。

8.根据权利要求1所述的发光二极管,其特征在于:所述发光二极管为倒装结构的发光二极管。

9.一种发光二极管,其特征在于:所述发光二极管包括:

10.根据权利要求9所述的发光二极管,其特征在于:所述防黏层为含铝层,所述含铝层的材料包括aln、alon或al2o3。

11.根据权利要求9所述的发光二极管,其特征在于:所述光学介质层是单层结构,所述单层结构包括氧化硅层或者氮化硅层。

12.根据权利要求9所述的发光二极管,其特征在于:所述光学介质层是多层结构,所述多层结构是由若干个子层构成,所述若干个子层的数量范围是2~6,其中,沿所述衬底的正面到背面的方向,各子层的折射率是依次降低。

13.一种晶圆结构,其特征在于:所述晶圆结构包括:

14.根据权利要求13所述的晶圆结构,其特征在于:所述uv膜包括pvc膜以及位于所述pvc膜上的胶粘剂。

15.一种发光装置,其特征在于:所述发光装置包括如权利要求1~12中任一项所述的发光二极管。

技术总结

本发明涉及半导体制造技术领域,特别涉及一种发光二极管,其包括衬底、半导体叠层、第一DBR结构和防黏层,衬底具有相对的正面和背面,半导体叠层设置在衬底的正面上,第一DBR结构设置在衬底的背面上,防黏层设置在第一DBR结构的远离衬底的一侧。借由防黏层作为第一DBR结构的最外层,来与UV膜进行接触,可以大幅降低第一DBR结构与UV膜之间的黏着力,有利于对发光二极管进行转移,进而提升封装厂的打件良率。

技术研发人员:黄敏,肖冰柔,陈志彬,郭义生,唐宏彬,王嘉乐,邓有财,庄曜玮,吴嘉文

受保护的技术使用者:厦门三安光电有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!