半导体器件及其形成方法与流程

本申请的实施例涉及半导体器件及其形成方法。

背景技术:

1、半导体集成电路(ic)工业已经经历了快速生长。ic材料和设计中的技术进步已经产生了多代ic,其中,每一代都比上一代具有更小且更复杂的电路。在ic演化过程中,功能密度(即,每芯片面积的互连器件的数量)已经普遍增加,而几何尺寸(即,可以使用制造工艺创建的最小组件)已经减小。这些进步增加了制造和处理ic的复杂性;ic处理和制造中的类似发展正在研发中,以满足这一进步。

2、除了减小几何尺寸所获得的优势外,ic器件也直接得到了改进:例如,随着金属栅极cd(栅极宽度)减小,金属栅极回蚀刻工艺可能导致损坏,诸如半导体鳍穿孔。

技术实现思路

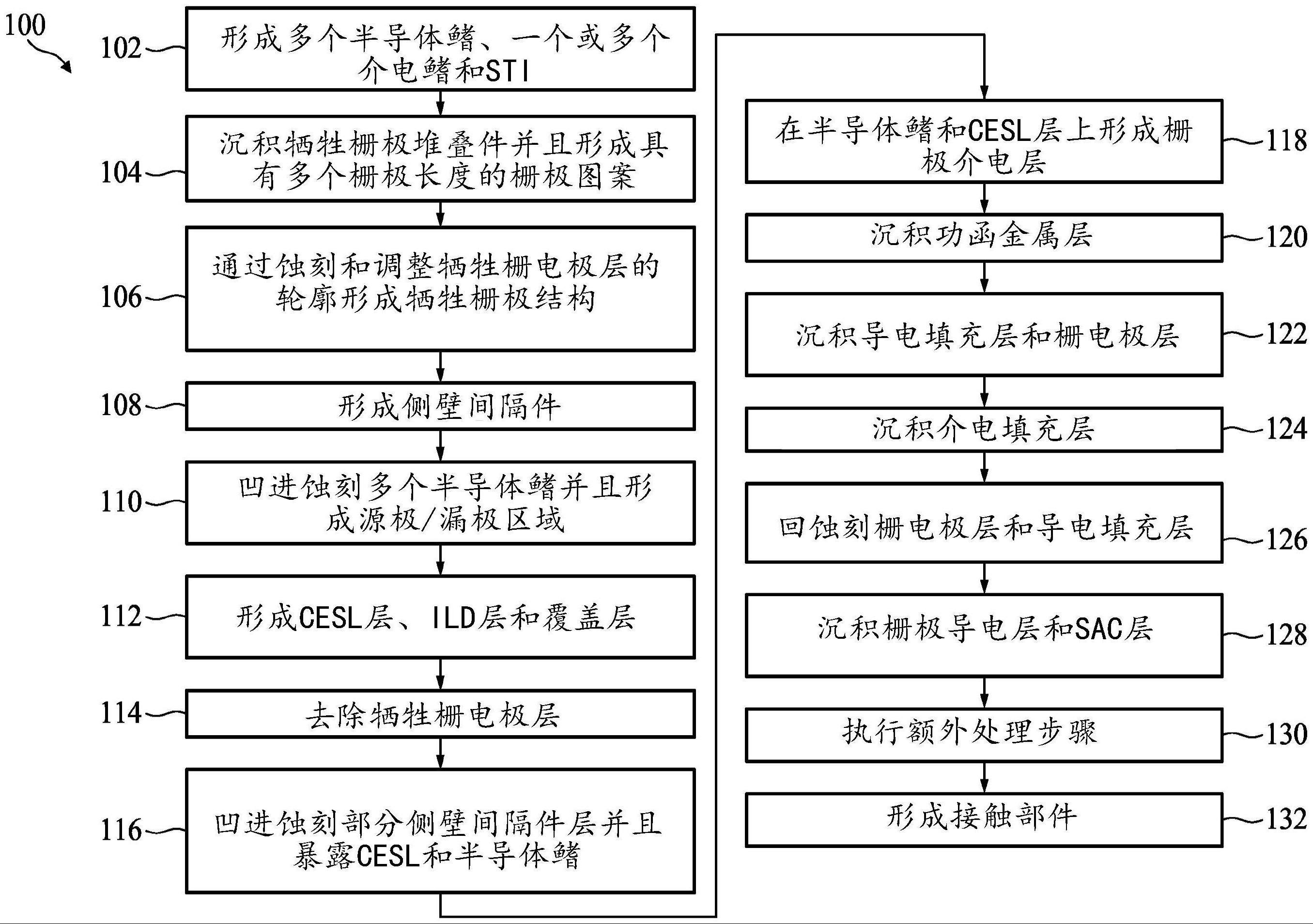

1、本申请的一些实施例提供了一种用于形成半导体器件的方法,包括:形成半导体鳍;在所述半导体鳍上方形成牺牲栅极结构,其中,所述牺牲栅极结构包括牺牲栅极介电层和牺牲栅电极;在所述牺牲栅极结构的侧面上形成侧壁间隔件;在所述牺牲栅极结构的相对侧上对所述半导体鳍进行凹进蚀刻;在所述牺牲栅极结构的相对侧上形成源极/漏极区域;在所述源极/漏极区域上沉积接触蚀刻停止层(cesl);在所述接触蚀刻停止层上沉积层间介电(ild)层;去除所述牺牲栅电极,以形成栅极腔;回蚀刻部分所述侧壁间隔件至第一层级,其中,所述接触蚀刻停止层暴露于所述栅极腔;在暴露于所述栅极腔的所述接触蚀刻停止层上沉积栅极介电层;在所述栅极介电层上方形成功函金属层;回蚀刻所述功函金属层至第二层级;在所述功函金属层上形成顶部导电层;以及形成自对准接触件(sac)层。

2、本申请的另一些实施例提供了一种方法,包括:沿第一方向形成多个半导体鳍,其中,所述多个半导体鳍从浅沟槽隔离(sti)层延伸;在所述多个半导体鳍和所述浅沟槽隔离层上方沉积牺牲栅极介电层;在所述牺牲栅极介电层上沉积牺牲栅电极层;在所述牺牲栅电极层上沿第二方向形成第一栅极掩模和第二栅极掩模,其中,所述第一栅极掩模沿所述第一方向具有第一栅极长度,所述第二栅极掩模沿所述第一方向具有第二栅极长度,并且所述第一栅极掩模短于所述第二栅极掩模;使用所述第一栅极掩模和所述第二栅极掩模蚀刻所述牺牲栅电极层,以形成第一牺牲栅极结构和第二牺牲栅极结构,其中,蚀刻所述牺牲栅电极层包括:从蚀刻气体和钝化气体生成等离子体;以及调整所述蚀刻气体和所述钝化气体的比率以调整所述第一牺牲栅极结构和所述第二牺牲栅极结构的轮廓;在所述牺牲栅极结构的侧面上形成侧壁间隔件;在所述第一牺牲栅极结构和所述第二牺牲栅极结构的相对侧上对所述半导体鳍进行凹进蚀刻;在所述第一牺牲栅极结构和所述第二牺牲栅极结构的相对侧上形成源极/漏极区域;在所述源极/漏极区域上沉积接触蚀刻停止层(cesl);在所述接触蚀刻停止层上沉积层间介电(ild)层;去除所述牺牲栅电极层,以形成栅极腔;回蚀刻所述侧壁间隔件的部分;以及在回蚀刻所述侧壁间隔件之后形成第一替换栅极结构和第二替换栅极结构。

3、本申请的另一些实施例提供了一种半导体器件,包括:第一半导体鳍;第一栅极结构,形成在所述半导体鳍上方,其中,所述第一栅极结构包括:第一对侧壁间隔件;第一栅介电层,位于所述第一对侧壁间隔件和所述第一半导体鳍上;第一功函金属层,形成在所述第一栅极介电层上;以及第一顶部导电层,位于所述第一功函金属层上;第二半导体鳍;以及第二栅极结构,形成在所述第二半导体鳍上方,其中,所述第二栅极结构包括:第二对侧壁间隔件;第二栅介电层,位于所述第二对侧壁间隔件和所述第二半导体鳍上;第二功函金属层,位于所述第二栅极介电层上;导电填充层,位于所述第二功函金属层上;以及第二顶部导电层,位于所述第二功函金属层和所述导电填充层上。

技术特征:

1.一种用于形成半导体器件的方法,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,还包括:

3.根据权利要求2所述的方法,还包括:

4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述自对准接触件层沉积在所述接触蚀刻停止层和所述介电填充层之间。

5.根据权利要求2所述的方法,其中,所述第二层级低于所述第一层级。

6.根据权利要求1所述的方法,还包括:

7.根据权利要求6所述的方法,其中,调整所述轮廓包括在所述牺牲栅极结构的形成期间调整钝化气体与蚀刻气体的比率。

8.根据权利要求1所述的方法,其中,所述侧壁间隔件包括低k介电材料。

9.一种用于形成半导体器件的方法,包括:

10.一种半导体器件,包括:

技术总结

一些实施例提供了在其中填充替换栅电极层之前调节栅极开口的侧壁轮廓的工艺,使得在随后的栅电极回蚀刻工艺期间提高蚀刻速率均匀性和稳定性。具体地,将牺牲栅电极的轮廓调整为更直的轮廓而不是碗型轮廓,这减少了在替换栅极工艺期间在替换栅电极中产生的接缝空隙。在一些实施例中,调节栅极开口的轮廓进一步包括在沉积栅极介电层和功函金属层之前执行侧壁间隔件的回拉蚀刻工艺,从而在替换栅极工艺中实现用于金属栅极填充的更宽开口。本申请的实施例还涉及半导体器件及其形成方法。

技术研发人员:黄启铭,刘骏逸,林侑立,吕志伦,潘承纬,廖志腾

受保护的技术使用者:台湾积体电路制造股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!