电力用半导体装置以及电力用半导体装置的制造方法与流程

本发明涉及具备防止功率模块的误装配的机构的电力用半导体装置以及电力用半导体装置的制造方法。

背景技术:

1、近年来,电力用半导体装置不仅在一般工业以及电力铁道,而且还广泛使用于汽车。而且,将引擎和马达这两方作为驱动源的混合动力汽车以及仅将马达作为驱动源的电动汽车等汽车中的电动化的比例提高。

2、在电动化的车辆中,为了对汽车的燃料效率提高做出贡献,要求在限定的空间中使各零件小型化以及轻量化。特别在混合动力汽车中,需要使引擎和马达在引擎室内共存,所以配置周边的零件的空间窄,各零件的布局受到制约。因此,如果能够使电力用半导体装置小型化,则能够在引擎室的窄的空间中,提高各零件的布局的自由度,还能够实现车辆自身的小型化。这样,强烈要求车载用的电力用半导体装置小型化(参照例如专利文献1)。

3、而且,在车载用的电力用半导体装置中,综合多个种类的电力变换器而实现省空间化以及低成本化成为趋势。例如,在使用2台马达并高效地监管驱动能量和再生能量的系统中,需要用于分别驱动2台马达的2个直流-交流变换电路。进而,需要通过将来自电池的输入电压抑制得低并且使用升压转换器进行升压而得到期望的系统电压以及电流的升压转换器电路。将这些3个电路收纳于同一基板内,设为功能综合型的电力用半导体装置。

4、作为构成电力用半导体装置的零件,可以举出功率模块、控制用基板、电容器、冷却器、电抗器。在这些零件之中,决定电力用半导体装置的尺寸的主要的零件是功率模块和控制用基板。在将2个直流-交流变换电路和1个升压转换器电路装配到1个控制用基板的情况下,在各个电路中使用的功率模块使用同一结构在控制用基板上进行各电路的装配时不会发生误装配,优选。

5、在该情况下,需要与要求在3个电路中要求的输出电压中的最大的输出电压的电路的功率模块符合,但在其他电路中,使用必要以上大的功率模块,控制用基板也为了装配该功率模块而浪费地变大。因此,通过根据在3个电路的各个中要求的输出电压使用不同的功率模块,使控制用基板小型化。

6、现有技术文献

7、专利文献

8、专利文献1:日本特开2004-259791号公报

技术实现思路

1、然而,在收纳于1个控制用基板的3个电路中分别装配不同的功率模块的情况下,存在将某1个电路用的功率模块错误地装配到其他电路的担心。

2、本发明是为了解决如上述的课题而完成的,得到一种能够防止装配于同一控制用基板上的多个种类的功率模块的误装配的电力用半导体装置以及电力用半导体装置的制造方法。

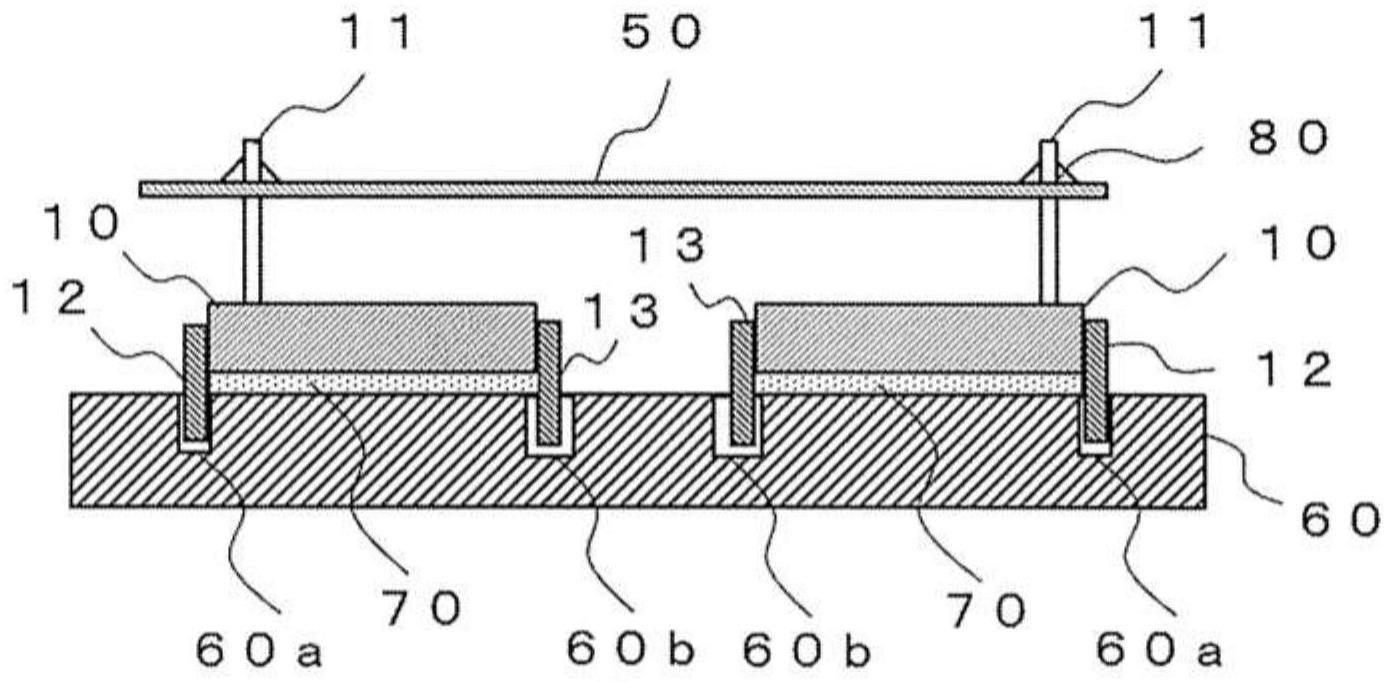

3、本发明所涉及的电力用半导体装置具有:多个功率模块,安装有控制端子;散热板,装配多个功率模块;以及控制用基板,形成有粘结控制端子的粘结部,多个功率模块具有第1突起部和第2突起部,第1突起部形成于比第2突起部更接近控制端子的位置,散热板在装配有功率模块时的与第1突起部对应的位置,具有与第1突起部卡合的第1凹部,散热板在装配有功率模块时的与第2突起部对应的位置,具有与第2突起部卡合的第2凹部,第1凹部形成为比第1突起部的外径大的内径,第2凹部形成为具有比第2突起部的外径大的短径的长孔状。

4、根据本发明所涉及的电力用半导体装置,在向1个控制用基板装配多个不同的功率模块的情况下,能够防止功率模块的误装配。

技术特征:

1.一种电力用半导体装置,具有:

2.根据权利要求1所述的电力用半导体装置,其中,

3.根据权利要求1所述的电力用半导体装置,其中,

4.根据权利要求1至3中的任意一项所述的电力用半导体装置,其中,

5.根据权利要求1至3中的任意一项所述的电力用半导体装置,其中,

6.根据权利要求1至3中的任意一项所述的电力用半导体装置,其中,

7.根据权利要求1至3中的任意一项所述的电力用半导体装置,其中,

8.一种电力用半导体装置的制造方法,其中,

9.根据权利要求8所述的电力用半导体装置的制造方法,其中,

10.一种电力用半导体装置,具有:

11.根据权利要求10所述的电力用半导体装置,其中,

12.根据权利要求10所述的电力用半导体装置,其中,

13.根据权利要求10所述的电力用半导体装置,其中,

14.根据权利要求10所述的电力用半导体装置,其中,

15.一种电力用半导体装置的制造方法,其中,

16.根据权利要求15所述的电力用半导体装置的制造方法,其中,

技术总结

本发明提供电力用半导体装置以及电力用半导体装置的制造方法。电力用半导体装置具有:多个功率模块,具有控制端子;散热板,装配多个功率模块;以及控制用基板,粘结控制端子,多个功率模块具有接近控制端子的第1突起部和远离控制端子的第2突起部,散热板在与第1突起部对应的位置,具有与第1突起部卡合,形成为比第1突起部的外径大的内径的第1凹部,在与第2突起部对应的位置,具有与第2突起部卡合,具有比第2突起部的外径大的短径且形成为长孔状的第2凹部。

技术研发人员:别芝范之,石井隆一,福优,福原和矢

受保护的技术使用者:三菱电机株式会社

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!