一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用

本申请涉及镁空气电池领域,更具体地说,它涉及一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用。

背景技术:

1、随着社会工业化程度进一步提高,化石能源短缺已然成为严峻的问题。因此,新能源行业应运而生。在该行业中,能量转换逐渐成为研究热点,如氢氧燃料电池,金属-空气电池等。

2、氮元素绝大多数都是以大气中游离的单质态存在于自然界中,由于特殊的成键特征使得氮分子非常稳定而很难直接参与化学反应。固氮作用是指将空气中游离态的氮转化为化合态氮的过程,很长一段时间以来,固氮都只能依靠自然状态下的雷电作用或豆科植物根瘤菌来完成。从某种意义上说,氮气固定是地球生态系统中最关键的瓶颈之一,也是氮气利用的主力研究方向之一。通过haber-bosch法固氮奠定了现代有机化工业的基础,然而这一方法依赖于高温高压条件,同时具有能耗高和污染大的缺点。在这一背景下,电催化固氮法应运而生,它可以在常温常压下进行,因此,是一种可持续、无污染、经济、安全的合成氨新技术。

3、研究发现,金属-气体电池作为“一举两得”的策略,既可以实现能量的存储/释放,也可以利用气体生产特殊的化学产品。例如,金属-二氧化碳电池在能量转换与碳基产品的生产上取得了巨大的成功。然而,对于金属-氮气电池而言,由于n≡n键的化学稳定性,其对负极金属的热力学要求更高。该领域仍处于起步阶段,目前仅报道了锂-氮气,钠-氮气和铝-氮气电池,而镁-氮气电池体系却未曾报道。镁作为电极材料具有高比能量、高电极电位、良好的充放电反应可逆性、较高的电子导电性、资源丰富、价格低廉,以及在电解液中好的化学稳定性且溶解度低(自放电低)等特性。此外,生成物氮化镁很容易转化成氨气,其是制造氮肥所必需的原料,也是一种非常理想的氢能载体。因此,迫切需要探索新的电化学技术开发更有效的固氮方法。

4、综上所述,当前金属氮气电池的主要缺点是:

5、第一,能量密度较低,生物毒性较大。

6、第二,锂、钠等金属性质活泼,安全性低,易发生腐蚀和自放电现象。

7、第三,目前研究广泛的锂金属空气电池成本高,极大程度限制了其大规模生成。

技术实现思路

1、本公开提供了一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用,扩展人工固氮的新方法,推进电化学氮气还原反应成为相对温和条件下的理想固氮方式。

2、第一方面,本公开提供一种可充电镁氮气电池的制备方法,所述镁氮气电池的结构为依次叠加正极、隔膜、电解液和负极,其中:

3、正极为空气电极,气体源为氮气;

4、正极催化剂材料为碳纳米管、二维过渡金属碳/氮化物(mxenes)、石墨烯或二维过渡金属硼化物(mbenes)中的一种或者多种;

5、隔膜为玻璃纤维膜、聚丙烯膜、聚四氟乙烯膜和聚乙烯膜中的一种或者多种;

6、电解液由双(三氟甲烷磺酰基)酰亚胺镁与氯化镁双盐混合物溶解在混合醚中制得;

7、负极采用纯镁箔或者镁合金箔中的一种。

8、使用的镁及镁合金的比重轻,具有较高的理论能量密度,反应物和产物都无毒无污染,易于回收再利用,采用的电解液有较高的电化学稳定性和电导率,不易挥发。

9、优选的,所述制备方法包括以下步骤:

10、s1:正极的制备,按照催化剂:导电剂:粘结剂=4:5:1的质量比准确称取粉末,然后在研钵中加入分散剂研磨成均匀浆料,用自动涂膜机将均匀浆料涂在碳纸上,在110-120℃真空干燥箱中干燥12-24h,再将干燥的极片放入油压机压平,裁成直径12mm的电极片,得到最终的正极片;

11、s2:电解液的配制,将一定量四氢呋喃与其他醚混合,按照体积比为(0.1-1):(0-0.9)进行混合,接着将充分干燥的双(三氟甲烷磺酰基)酰亚胺镁与氯化镁的双盐混合物按照摩尔比为1:(0.5-2)溶解于混合醚中,磁力搅拌反应24-48h至溶液澄清,得到待用电解液,其电解质的摩尔浓度范围为0.5-3m。

12、优选的,所述s1步骤中的催化剂包括二维过渡金属碳/氮化物(mxenes),所述二维过渡金属碳/氮化物包括ti3c2tx、v2ctx、nb2ctx、ta4c3tx、ti2ctx、mo2ctx、cr2ctx、zr3c2tx、hf3c2tx、mo2ti2c3tx、ti3cntx等中的一种(tx代表表面终端基团)。

13、优选的,所述s1步骤中的催化剂包括二维过渡金属硼化物(mbenes),所述二维过渡金属硼化物包括mo4/3b2-xtx、cr2b2tx、fe2b2tx、mo2b2tx、w2b2tx、au2btx、nb5b2tx、nb3b4tx、ta3b4tx、v3b4tx等中的一种(tx代表表面终端基团)。

14、优选的,所述s1步骤中的导电剂为乙炔黑和科琴黑中一种或两种任意比例的混合物。

15、优选的,所述s1步骤中的粘结剂为聚偏二氟乙烯,所述s1步骤中的分散剂为n-甲基吡咯烷酮。

16、优选的,所述s2步骤中的其他醚类为二甲醚、乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚、四乙二醇二甲醚中的一种或几种;当采用的醚类为超过两种,比例均等。

17、优选的,所述负极片包括镁合金箔,所述镁合金箔中的合金元素为铝、锌、锰、硅、钙、银、铜、镍、稀土元素等中的一种或多种。

18、优选的,所述镁合金箔中的合金元素为稀土元素,所述稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇、钪。

19、第二方面,本公开提供一种可充电镁氮气电池的应用,包括以下步骤:将正极、隔膜、电解液、负极在氩气保护的手套箱内组装成电池,手套箱内的水和氧含量维持在小于0.1ppm,将电池装入气体电池测试容器,容器上设置有一个通气口和出气口,将两个气口密封后取出手套箱;之后利用通气口,向容器中通入氮气,以置换容器中原有的氩气;为保证电解液对电极片充分浸润,组装好的电池需静置8-10h。

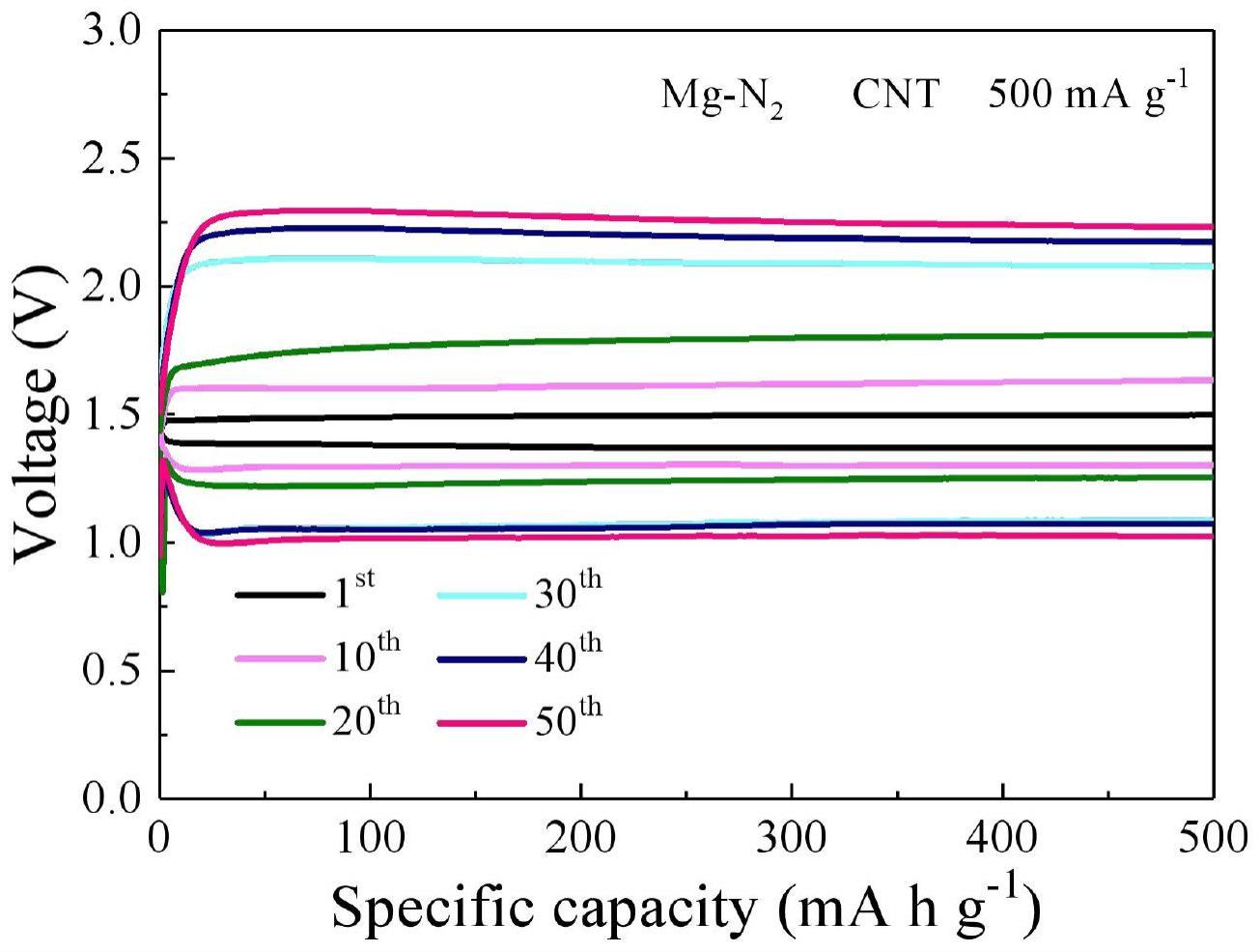

20、本申请制备的可充电镁氮气电池放电容量高,倍率性能优异,循环寿命长;本申请的可充电镁氮气电池制备成本低廉,对环境友好,易于大规模应用。

21、综上所述,本申请具有以下有益效果:

22、1、由于本申请中使用的镁及镁合金的比重轻,具有较高的理论能量密度,反应物和产物都无毒无污染,易于回收再利用;

23、2、本申请中采用的电解液有较高的电化学稳定性和电导率,不易挥发;

24、3、本申请制备的可充电镁氮气电池放电容量高,倍率性能优异,循环寿命长;本申请的可充电镁氮气电池制备成本低廉,对环境友好,易于大规模应用。

25、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开的保护范围。

技术特征:

1.一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述镁氮气电池的结构为依次叠加正极、隔膜、电解液和负极,其中:

2.根据权利要求1所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述s1步骤中的催化剂包括二维过渡金属碳/氮化物(mxenes),所述二维过渡金属碳/氮化物包括ti3c2tx、v2ctx、nb2ctx、ta4c3tx、ti2ctx、mo2ctx、cr2ctx、zr3c2tx、hf3c2tx、mo2ti2c3tx、ti3cntx等中的一种(tx代表表面终端基团)。

4.根据权利要求2所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述s1步骤中的催化剂包括二维过渡金属硼化物(mbenes),所述二维过渡金属硼化物包括mo4/3b2-xtx、cr2b2tx、fe2b2tx、mo2b2tx、w2b2tx、au2btx、nb5b2tx、nb3b4tx、ta3b4tx、v3b4tx等中的一种(tx代表表面终端基团)。

5.根据权利要求2所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述s1步骤中的导电剂为乙炔黑和科琴黑中一种或两种任意比例的混合物。

6.根据权利要求2所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述s1步骤中的粘结剂为聚偏二氟乙烯,所述s1步骤中的分散剂为n-甲基吡咯烷酮。

7.根据权利要求2所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述s2步骤中的其他醚类为二甲醚、乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚、四乙二醇二甲醚中的一种或几种;当采用的醚类为超过两种,比例均等。

8.根据权利要求1所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述负极片包括镁合金箔,所述镁合金箔中的合金元素为铝、锌、锰、硅、钙、银、铜、镍、稀土元素等中的一种或多种。

9.根据权利要求8所述一种可充电镁氮气电池的制备方法,其特征在于,所述镁合金箔中的合金元素为稀土元素,所述稀土元素包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇、钪。

10.一种权利要求1-9制得的可充电镁氮气电池的应用,其特征在于,包括以下步骤:将正极、隔膜、电解液、负极在氩气保护的手套箱内组装成电池,手套箱内的水和氧含量维持在小于0.1ppm,将电池装入气体电池测试容器,容器上设置有一个通气口和出气口,将两个气口密封后取出手套箱;之后利用通气口,向容器中通入氮气,以置换容器中原有的氩气;为保证电解液对电极片充分浸润,组装好的电池需静置8-10h。

技术总结

本申请涉及电池领域,更具体地说,它涉及一种可充电镁氮气电池的制备方法及其应用。所述镁氮气电池的结构为依次叠加正极、隔膜、电解液和负极,本申请提供的可充电镁氮气电池,通过电化学方法将氮气转变为氮化镁,是一种新颖的固氮方法,既扩展了人工固氮的新方法,填补了镁氮气二次电池技术领域的空白,又具有放电容量高、循环稳定的优势,是一种极具发展前景的绿色能源,有望成为新一代电化学储能体系。

技术研发人员:邹国栋,魏梦瑶,彭秋明,王洋洋

受保护的技术使用者:燕山大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!