复合集流体、极片、电池、用电设备的制作方法

本申请涉及一种复合集流体、极片、电池、用电设备。

背景技术:

1、锂离子电池由于具备能量密度大、输出功率高、循环寿命长和环境污染小等优点而被广泛应用于电动汽车以及消费类电子产品中。

2、传统的锂离子电池是以铜箔铝箔为常规的集流体广泛应用于锂离子电池的电流传导以及起到承载支撑的作用;近年来,对于锂离子电池高能量密度以及热失控概率的要求越来越高,许多研究将目光转向复合集流体的应用。

3、然而目前复合集流体的应用受到很多的限制。

技术实现思路

1、本申请的目的在于提供一种复合集流体、极片、电池、用电设备。

2、本申请的实施例是这样实现的:

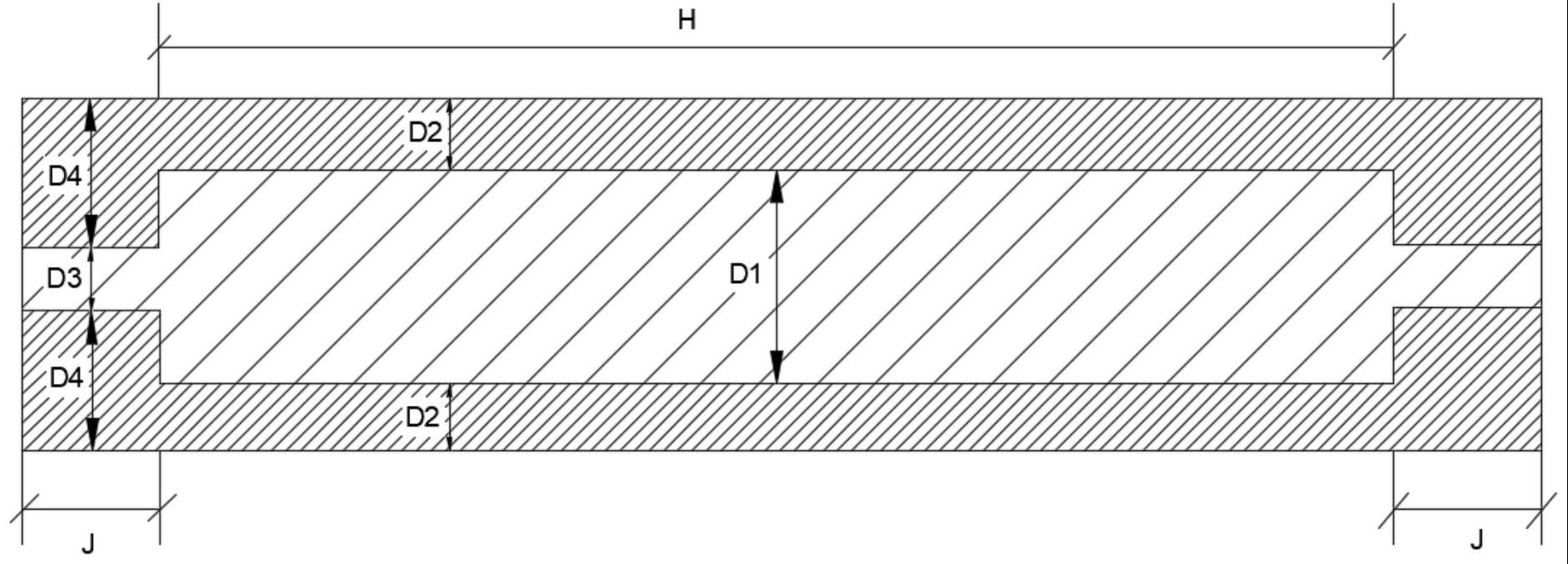

3、第一方面,本申请实施例提供一种复合集流体,复合集流体包括:绝缘基底;以及导电层;沿绝缘基底的厚度方向,导电层设置于绝缘基底两侧

4、沿垂直于复合集流体厚度方向,复合集流体包括活性物质支撑区和极耳连接区,极耳连接区的绝缘基底的厚度小于活性物质支撑区的绝缘基底的厚度;极耳连接区的导电层的厚度大于活性物质支撑区的导电层的厚度。

5、上述技术方案中,极耳连接区的绝缘基底的厚度小于活性物质支撑区的绝缘基底的厚度;极耳连接区的导电层的厚度大于活性物质支撑区的导电层的厚度,更有利于提高复合集流体的边缘金属化程度,从而当极耳连接于极耳连接区时,有利于提高极耳连接区极片的过流作用。

6、在一些可选的实施方案中,复合集流体各个位置的厚度相同,活性物质支撑区的绝缘基底的厚度为d1;极耳连接区的绝缘基底的厚度为d3;d3<d1。

7、上述技术方案中,活性物质支撑区的绝缘基底的厚度与极耳连接区的绝缘基底的厚度满足上述关系,有利于提高复合集流体的极耳连接区的金属化程度,从而当极耳连接于极耳连接区时,有利于提高极耳连接区极片的过流作用。

8、在一些可选的实施方案中,极耳连接区的导电层的厚度为d4;极耳连接区的绝缘基底的厚度为d3;d4与d3的比值为a,a≥1;可选地,1≤a≤2。

9、复合集流体由于中间层为聚合物非导体性,在极耳焊接方面需要用金属进行转接焊接,增加了焊接失效率,电池大倍率下也容易产生失效。上述技术方案,通过设置极耳连接区的导电层的厚度与极耳连接区的绝缘基底的厚度满足上述的关系,极大地提高了复合集流体的极耳连接区的金属化程度,可以满足超声波直接焊接要求,从而可以实现复合集流体不需要转接焊接,极大地拓宽了复合集流体的应用。上述技术方案不需要转接焊接,可以满足电池大倍率充放电要求,有利于满足更高要求的电池热失控要求。

10、在一些可选的实施方案中,活性物质支撑区的绝缘基底的厚度为d1;极耳连接区的绝缘基底的厚度为d3;d1与d3的比值为b,b≥2。

11、上述技术方案中,通过控制活性物质支撑区的绝缘基底的厚度与极耳连接区的绝缘基底的厚度的比值的下限在上述范围,可以有效地控制绝缘基底的整体强度以及延展性既可以满足制成要求也可以满足复合集流体整体机械性能要求;同时保持活性物质支撑区有足够的强度以及延展性。

12、在一些可选的实施方案中,活性物质支撑区的绝缘基底的厚度为d1,3μm≤d1≤10μm。

13、上述技术方案中,活性物质支撑区的绝缘基底的厚度设置在上述的范围内,可以使得复合集流体具有良好的机械性能。

14、在一些可选的实施方案中,活性物质支撑区的导电层厚度为d2,0.5μm≤d2≤1.5μm。

15、上述技术方案中,活性物质支撑区的导电层厚度设置在上述的范围内,可以使得复合集流体具有良好的导流效果。

16、在一些可选的实施方案中,极耳连接区的绝缘基底的厚度为d3,d3≤3μm;可选地,1.5μm≤d3≤3μm。

17、上述技术方案中,极耳连接区的绝缘基底的厚度设置在上述范围内,有利于极耳连接区实现优异的金属化程度,从而可以使得极耳连接区满足超声波直接焊接要求,使得复合集流体可以直接焊接,不需要使用转接焊。

18、在一些可选的实施方案中,极耳连接区的导电层的厚度为d4,d4≥1.5μm;可选地,1.5μm≤d4≤4μm。

19、上述技术方案中,极耳连接区的导电层的厚度设置在上述的范围内,有利于增加复合集流体边缘的强度性能,降低电池制造后续工序中复合集流体被辊压开裂的概率。

20、在一些可选的实施方案中,极耳连接区的宽度为l1,l1≥10mm;可选地,10mm≤l1≤40mm。

21、上述技术方案中,通过控制极耳连接区的宽度在上述范围内,不仅可以满足极片焊接的最短极耳要求也控制了极耳的长度,也可以满足电池折极耳空间设计以及卷绕对极耳的长度要求。

22、在一些可选的实施方案中,绝缘基底中添加有导电材料;

23、可选地,导电材料包括:导电炭黑、碳纳米管、乙炔黑或者碳纤维中的至少一种。

24、在一些可选的实施方案中,以质量百分比计,导电材料的添加比例占绝缘基底质量的3%-10%。

25、上述技术方案中,通过控制绝缘基底中导电材料的添加比例在上述范围内,不仅可以满足增加焊接导电性的要求起到助焊效果,又不会因为含量过高影响绝缘基底的力学性能。

26、在一些可选的实施方案中,绝缘基底的材料包括有机聚合物绝缘材料、无机绝缘材料或者复合材料中的至少一种;

27、可选地,有机聚合物绝缘材料包括聚酰胺、聚对苯二甲酸酯、聚酰亚胺、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚对苯二甲酸丁二醇酯、聚对苯二甲酰对苯二胺、聚丙乙烯、聚甲醛、环氧树脂、酚醛树脂、聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯、硅橡胶或者聚碳酸酯中的至少一种;

28、可选地,无机绝缘材料包括氧化铝、碳化硅或者二氧化硅中的至少一种;

29、可选地,复合材料包括环氧树脂玻璃纤维增强复合材料或者聚酯树脂玻璃纤维增强复合材料中的至少一种。

30、在一些可选的实施方案中,导电层的材料包括金属导电材料或者碳基导电材料中的至少一种;

31、可选地,金属导电材料包括铝、铜、镍、钛、银、镍铜合金或者铝锆合金中的至少一种;

32、可选地,碳基导电材料包括石墨、乙炔黑、石墨烯或者碳纳米管中的至少一种。

33、第二方面,本申请实施例提供一种极片,包括第一方面提供的复合集流体。

34、上述技术方案中,该极片通过设置第一方面提供的复合集流体,可以提高极片的制备良率;将其应用于电池中,有助于提升电池的循环性能和能量密度。

35、第三方面,本申请实施例提供一种电池,该电池包括第二方面提供的极片。

36、上述技术方案中,该电池通过设置第二方面提供的极片,有利于使得电池获得高能量密度的同时满足高倍率快充要求以及获得较低的热失控概率。

37、第四方面,本申请实施例提供一种用电设备,该用电设备包括第三方面提供的电池。

技术特征:

1. 一种复合集流体,其特征在于,所述复合集流体包括:

2.根据权利要求1所述的复合集流体,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的复合集流体,其特征在于,所述极耳连接区的所述导电层的厚度为d4;d4与d3的比值为a,a≥1。

4.根据权利要求3所述的复合集流体,其特征在于,1≤a≤2。

5.根据权利要求2所述的复合集流体,其特征在于,d1与d3的比值为b,b≥2。

6.根据权利要求1-5任一项所述的复合集流体,其特征在于,所述活性物质支撑区的所述绝缘基底的厚度为d1,3μm≤d1≤10μm。

7.根据权利要求1-5任一项所述的复合集流体,其特征在于,所述活性物质支撑区的所述导电层厚度为d2,0.5μm≤d2≤1.5μm。

8.根据权利要求1-5任一项所述的复合集流体,其特征在于,所述极耳连接区的所述绝缘基底的厚度为d3,d3≤3μm。

9.根据权利要求8所述的复合集流体,其特征在于,1.5μm≤d3≤3μm。

10.根据权利要求1-5任一项所述的复合集流体,其特征在于,所述极耳连接区的所述导电层的厚度为d4,d4≥1.5μm。

11.根据权利要求3所述的复合集流体,其特征在于,1.5μm≤d4≤4μm。

12.根据权利要求1所述的复合集流体,其特征在于,

13.根据权利要求12所述的复合集流体,其特征在于,

14.根据权利要求1所述的复合集流体,其特征在于,所述绝缘基底中添加有导电材料。

15.根据权利要求14所述的复合集流体,其特征在于,

16.根据权利要求15所述的复合集流体,其特征在于,以质量百分比计,所述导电材料的添加比例占所述绝缘基底质量的3%-10%。

17.根据权利要求1所述的复合集流体,其特征在于,所述绝缘基底的材料包括有机聚合物绝缘材料、无机绝缘材料或者复合材料中的至少一种。

18.根据权利要求17所述的复合集流体,其特征在于,

19.根据权利要求1所述的复合集流体,其特征在于,所述导电层的材料包括金属导电材料或者碳基导电材料中的至少一种。

20. 根据权利要求19所述的复合集流体,其特征在于,

21.一种极片,其特征在于,包括权利要求1-20任一项所述的复合集流体。

22.一种电池,其特征在于,所述电池包括权利要求21所述的极片。

23.一种用电设备,其特征在于,所述用电设备包括权利要求22所述的电池。

技术总结

本申请涉及一种复合集流体、极片、电池、用电设备。复合集流体包括:绝缘基底;以及导电层。沿绝缘基底的厚度方向,导电层设置于绝缘基底两侧的导电层;沿垂直于复合集流体厚度方向,复合集流体包括活性物质支撑区和极耳连接区,极耳连接区的绝缘基底的厚度小于活性物质支撑区的绝缘基底的厚度;极耳连接区的导电层的厚度大于活性物质支撑区的导电层的厚度。上述技术方案更有利于提高复合集流体的边缘金属化程度,从而当极耳连接于极耳连接区时,有利于提高极耳连接区极片的过流作用。

技术研发人员:吴凯,刘向辉,刘欣,黄起森,李铭领,蔡启果,李铖

受保护的技术使用者:宁德时代新能源科技股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!