电池单体、电池以及用电设备的制作方法

本申请属于电池,更具体地说,是涉及一种电池单体、电池以及用电设备。

背景技术:

1、极耳是电池充放电过程中电流传输的纽带,极耳的结构、数量、排布方式、导电性、导热性等诸多因素都会影响电池的内阻,从而影响电池的倍率性能和能量密度。随着市场对电池的能量密度和充电功率要求越来越高,电池内阻要求必然越来越小。在电池的设计尺寸确定之后,其极耳的排布空间是有限的。但是在后续产品试验生产过程中经常出现极耳排布空间不足的问题,从而不得不又加大电池的设计尺寸,也降低了电池的能量密度。

技术实现思路

1、本申请实施例的目的在于提供一种电池单体、电池以及用电设备,以解决现有技术中极耳排布空间不足的问题。

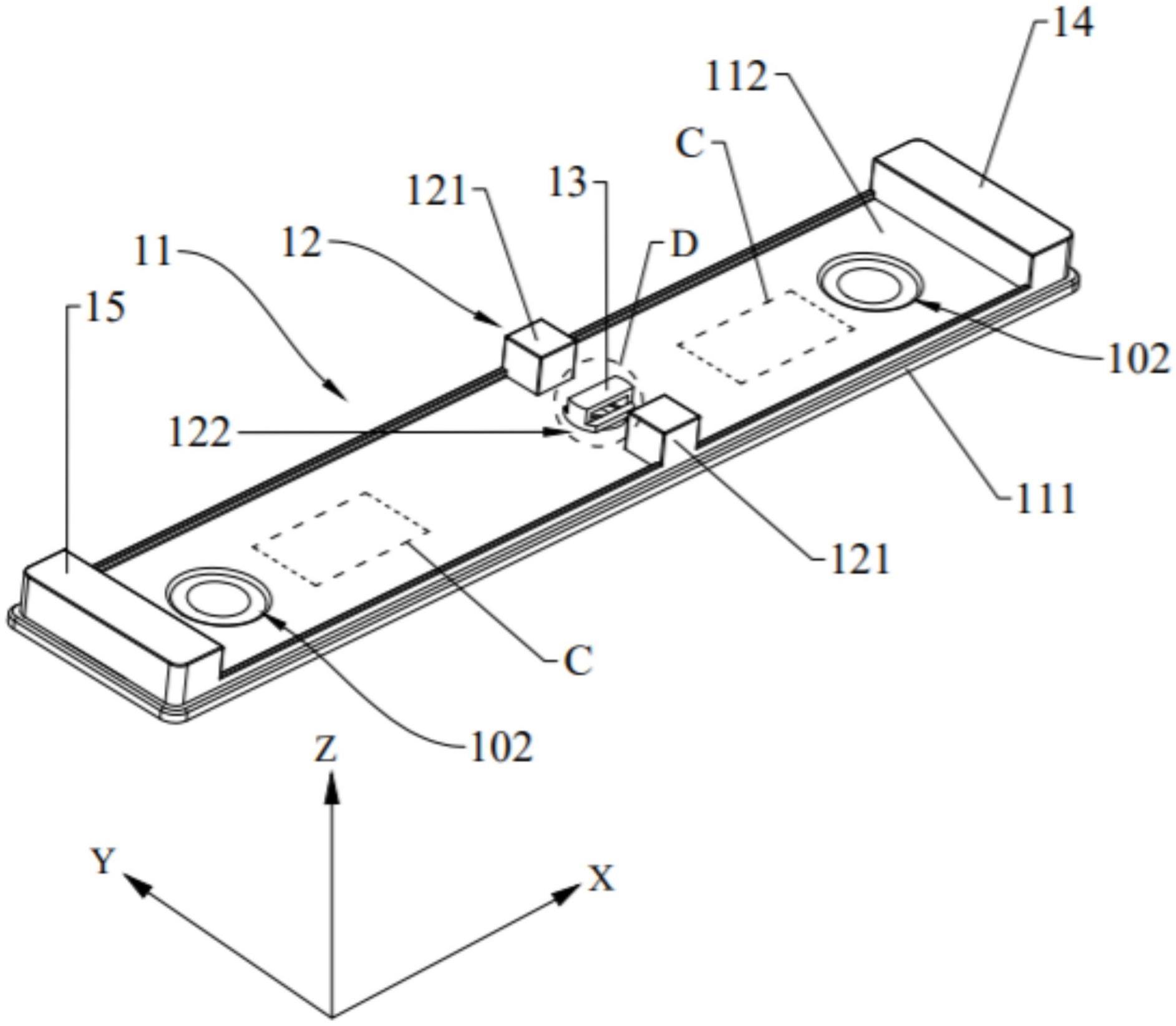

2、第一方面,本申请实施例提供一种电池单体,电池单体包括外壳和电极组件,外壳具有第一壁,第一壁设置有注液孔。电极组件设置于外壳内,电极组件朝向第一壁的端面设置有极耳。注液孔的边缘设置有朝向电极组件凸出的导流结构。第一壁朝向电极组件延伸有第一抵压部,第一抵压部抵接于电极组件。极耳位于第一抵压部在第一方向上的一侧。在第二方向上,导流结构与第一抵压部的投影至少部分重叠,第二方向和第一方向相交且均与第一壁的厚度方向垂直。

3、在本申请实施例的技术方案中,通过在第一壁设置朝向电极组件凸出的第一抵压部,在注液孔的边沿设置朝向电极组件凸出的导流结构,在第二方向上,导流结构与第一抵压部的投影至少部分重叠,这样相当于导流结构的至少一部分占用了原本属于第一抵压部的空间位置,从而可以减少导流结构占用的空间,增大极耳排布空间。

4、在一些实施例中,导流结构位于第一抵压部的在第一方向上的中心位置。

5、通过将导流结构设置于第一抵压部的在第一方向上的中心位置,也就是说,在第二方向上导流结构和第一抵压部二者的投影尽可能多地重叠,从而减少导流结构的占用空间,以腾出更多的空间用于排布极耳。

6、在一些实施例中,第一抵压部包括两个沿着第二方向间隔分布的凸台,导流结构位于两个凸台之间。

7、通过设置两个沿着第二方向上间隔分布的凸台,从而在两个凸台之间形成一个避让区域,导流结构位于两个凸台之间的避让区域内,这样相当于导流结构占用了原本属于第一抵压部的空间位置,从而可以减少导流结构占用的空间,增大极耳排布空间;另一方面,两个凸台可以提高对电极组件的限位效果。

8、在一些实施例中,导流结构不超出第一抵压部的与电极组件抵接的表面。

9、导流结构不超出第一抵压部的与电极组件抵接的表面,这样可减少导流结构对外壳内的电极组件的干涉,并使得第一抵压部能够对电极组件进行压紧。

10、在一些实施例中,导流结构和第一抵压部均位于第一壁的其中一端边缘,或者导流结构和第一抵压部均位于第一壁的两端之间。

11、通过将导流结构和第一抵压部设置于第一壁的其中一端边缘,或者位于第一壁的两端之间,这样可根据不同电池单体的不同设计需求灵活选择导流结构、注液孔以及第一抵压部的位置,适用性强。

12、在一些实施例中,第一壁包括本体和绝缘结构,绝缘结构设置于本体与电极组件之间用于隔离本体与电极组件,第一抵压部和导流结构均设置于绝缘结构,本体设置有第一通孔,绝缘结构设置有第二通孔,第一通孔和第二通孔连通形成注液孔。

13、通过将第一壁设置为包括本体和绝缘结构,本体可使得第一壁具有较高的强度,绝缘结构可用于隔离本体和电极组件,而且本体和绝缘结构的材质可以相同,也可以不同。第一抵压部和导流结构均设置于绝缘结构,可便于加工。

14、在一些实施例中,第一抵压部、导流结构均与绝缘结构为一体结构。

15、通过将第一抵压部、导流结构以及绝缘结构设置为一体结构,可便于提高整体结构的强度,也免去了将第一抵压部和导流结构分别与绝缘结构进行接合的制作工序。

16、在一些实施例中,电池单体还具有第二抵压部和第三抵压部,第二抵压部和第三抵压部均设置于第一壁并朝向电极组件凸出,第一抵压部、第二抵压部以及第三抵压部沿第一方向间隔分布。

17、通过在第一壁设置第二抵压部和第三抵压部,且第一抵压部、第二抵压部以及第三抵压部沿第一方向间隔分布,从而可以使得第一抵压部、第二抵压部以及第三抵压部能够分别在三个不同的位置对外壳内的电极组件进行压紧。

18、在一些实施例中,导流结构包括连接板和底板,连接板自注液孔的边沿表面朝向电极组件凸伸,底板至少部分与注液孔相对且连接于连接板远离注液孔的边沿的一端,在底板、连接板和注液孔的边沿之间形成通道。

19、通过采用连接板和底板连接而成的导流结构,并在底板、连接板和注液孔的边沿之间形成通道,从而使得注入注液孔的液体通过形成的通道流出。导流结构的连接板能够对注入的液体起到引流作用,限制注入的液体的喷溅范围,从而减少液体直接冲击电极组件而造成的损伤。导流结构的底板能够对注入的液体起到缓冲作用,从而降低液体直冲电极组件的力度,减少对电极组件造成的损伤。

20、在一些实施例中,连接板的数量为多个,所有的连接板沿着注液孔的边沿间隔地分布,以形成多个通道。

21、通过设置多个连接板,且所有的连接板沿着注液孔的边沿间隔地分布,可以形成多个通道,使得流入导流结构的液体能够同时通过多个通道流出,一方面便于注入的液体及时地通过多个通道流至外壳内部,从而可减少液体滞留于导流结构而外溅;另一方面,注入的液体能够通过多个通道分别流至外壳内的不同位置,从而使得液体尽量均匀地浸润电极组件。

22、在一些实施例中,注液孔位于第一壁的中心。

23、通过将注液孔设置于第一壁的中心,注液孔、导流结构以及第一抵压部均能够与电池单体的极柱尽可能地错开分布,从而可减少对极柱以及与极柱连接的极耳的干涉;用于排布极耳的空间也可以对称地位于注液孔的两侧,结构整齐。

24、在一些实施例中,外壳包括壳体和端盖,壳体具有开口,端盖盖合开口,第一壁为端盖或者壳体的其中一个壳壁。

25、通过将第一壁设置为端盖,或者将第一壁设置为壳体的其中一个壳壁,这样可根据不同电池单体的不同结构设计灵活选择第一壁和注液孔的位置,适用性强。

26、第二方面,本申请实施例提供一种电池,电池包括上述任一实施例电池单体。

27、在本申请实施例的技术方案中,由于电池包括上述任一实施例所述的电池单体,因而也具备上述任一实施例所述的有益效果。

28、第三方面,本申请实施例提供一种用电设备,用电设备包括上述任一实施例的电池。

29、在本申请实施例的技术方案中,由于用电设备包括上述任一实施例所述的电池,因而也具备上述任一实施例所述的有益效果。

30、上述说明仅是本申请技术方案的概述,为了能够更清楚了解本申请的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本申请的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本申请的具体实施方式。

技术特征:

1.一种电池单体,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的电池单体,其特征在于,所述导流结构位于所述第一抵压部的在所述第一方向上的中心位置。

3.如权利要求2所述的电池单体,其特征在于,所述第一抵压部包括两个沿着所述第二方向间隔分布的凸台,所述导流结构位于两个所述凸台之间。

4.如权利要求2所述的电池单体,其特征在于,所述导流结构不超出所述第一抵压部的与所述电极组件抵接的表面。

5.如权利要求1-4任一项所述的电池单体,其特征在于,所述导流结构和所述第一抵压部均位于所述第一壁的其中一端边缘,或者所述导流结构和所述第一抵压部均位于所述第一壁的两端之间。

6.如权利要求1-4任一项所述的电池单体,其特征在于,所述第一壁包括本体和绝缘结构,所述绝缘结构设置于所述本体与所述电极组件之间用于隔离所述本体与所述电极组件,所述第一抵压部和所述导流结构均设置于所述绝缘结构,所述本体设置有第一通孔,所述绝缘结构设置有第二通孔,所述第一通孔和所述第二通孔连通形成所述注液孔。

7.如权利要求6所述的电池单体,其特征在于,所述第一抵压部、所述导流结构均与所述绝缘结构为一体结构。

8.如权利要求1-4任一项所述的电池单体,其特征在于,所述电池单体还包括第二抵压部和第三抵压部,所述第二抵压部和所述第三抵压部均设置于所述第一壁并朝向所述电极组件凸出,所述第一抵压部、所述第二抵压部以及所述第三抵压部沿所述第一方向间隔分布。

9.如权利要求1-4任一项所述的电池单体,其特征在于,所述导流结构包括连接板和底板,所述连接板自所述注液孔的边沿表面朝向所述电极组件凸伸,所述底板至少部分与所述注液孔相对且连接于所述连接板远离所述注液孔的边沿的一端,在所述底板、所述连接板和所述注液孔的边沿之间形成通道。

10.如权利要求9所述的电池单体,其特征在于,所述连接板的数量为多个,所有的所述连接板沿着所述注液孔的边沿间隔地分布,以形成多个所述通道。

11.如权利要求1-4中任一项所述的电池单体,其特征在于,所述注液孔位于所述第一壁的中心。

12.如权利要求1-4中任一项所述的电池单体,其特征在于,所述外壳包括壳体和端盖,所述壳体具有开口,所述端盖盖合所述开口,所述第一壁为端盖或者所述壳体的其中一个壳壁。

13.一种电池,其特征在于,包括如权利要求1-12任一项所述的电池单体。

14.一种用电设备,其特征在于,包括如权利要求13所述的电池。

技术总结

本申请提供了一种电池单体、电池以及用电设备,电池单体包括外壳和电极组件,外壳具有第一壁,第一壁设置有注液孔。电极组件设置于外壳内,电极组件朝向第一壁的端面设置有极耳。注液孔的边缘设置有朝向电极组件凸出的导流结构。第一壁朝向电极组件延伸有第一抵压部,第一抵压部抵接于电极组件。极耳位于第一抵压部在第一方向上的一侧。在第二方向上,导流结构与第一抵压部的投影至少部分重叠,第二方向和第一方向相交且均与第一壁的厚度方向垂直,从而可以减少导流结构占用的空间,增大极耳排布空间。

技术研发人员:柯海波,陈燕琳,李全坤,余帆,吴宁生,王鹏

受保护的技术使用者:宁德时代新能源科技股份有限公司

技术研发日:20230428

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!