一种动力电池模组隔热垫的制作方法

本技术涉及新能源汽车,具体涉及一种动力电池模组隔热垫。

背景技术:

1、新能源汽车动力电池系统先由多个电池单体串联或并联形成模组、再组合成电池包;在实际碰撞等机械性安全事故发生时,某一个电池单体在极限条件下率先发生热失控,然后传递至周围单体、甚至扩展到整个电池包,因此,阻断热失控在电池包中的蔓延能够有效遏制事故发生后的恶化,避免造成二次危害等更为严重的后果。在相邻电池单体与模组之间设置隔热垫,能够直接抑制热失控扩展的效果,中国专利文献cn110901201a公开了一种动力电池缓冲隔热垫的制备工艺,其电池缓冲隔热垫包括封装膜i、封装膜ii、缓冲框和阻燃隔热层;封装膜i和封装膜ii之间设有缓冲框和阻燃隔热层,且阻燃隔热层位于缓冲框的缓冲孔内,其通过上述结构的电池缓冲隔热垫实现热失控扩展的抑制;然而,由于新能源汽车续航里程及安全性要求的不断提高,对隔热垫的隔热性能、厚度等要求不断提高,仅通过单一的阻燃隔热层无法有效对热量进行阻隔、局限性大,影响热失控扩展的抑制效果。

技术实现思路

1、针对以上现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种动力电池模组隔热垫,该隔热垫能够有效提升整体的隔热效果与热冲击防护能力,从而抑制热失控扩展,提升动力电池的安全性。

2、本实用新型的目的通过以下技术方案实现:

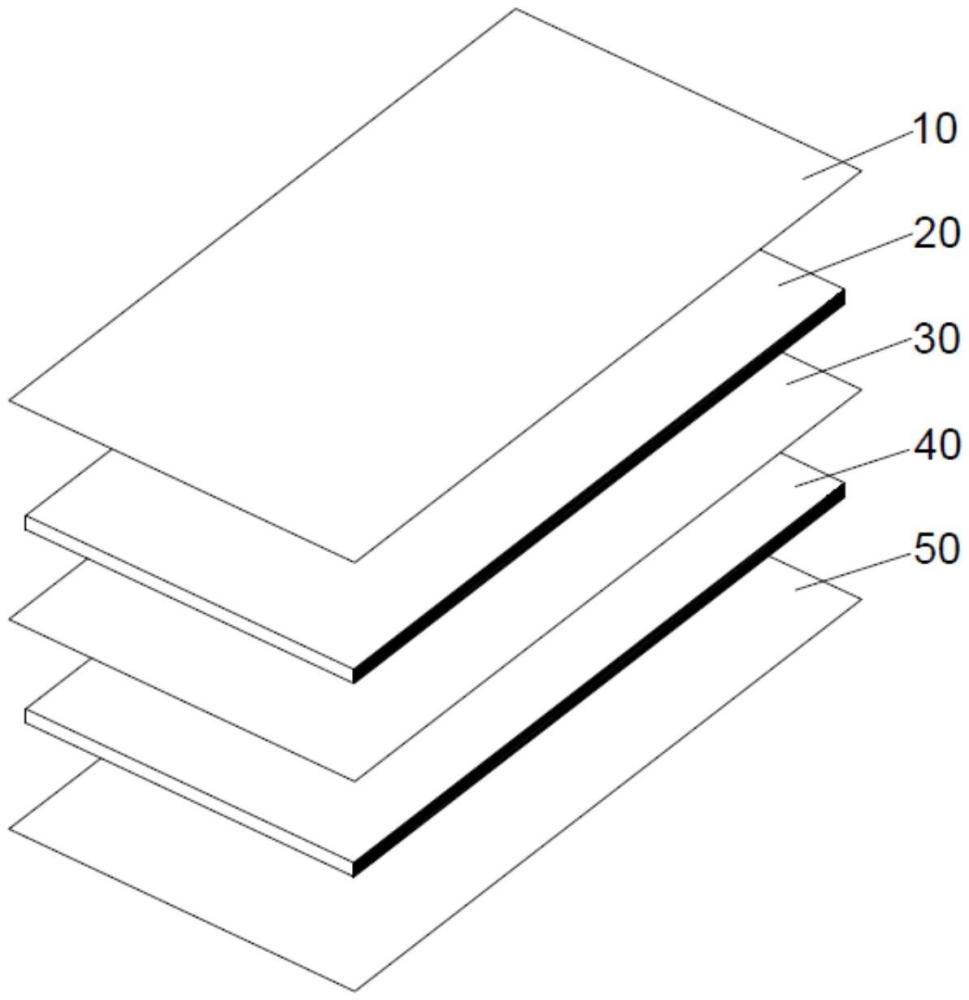

3、一种动力电池模组隔热垫,其特征在于:由上至下依次包括第一封装膜层、第一隔热层、反射层、第二隔热层与第二封装膜层。

4、作为本申请的优选方案,所述第一封装膜层与第一隔热层之间、第二封装膜层与第二隔热层之间设置硅胶框,且第一隔热层、第二隔热层分别设置在硅胶框的嵌入孔内,反射层两侧侧面分别与第一隔热层、第二隔热层连接。

5、作为本申请的优选方案,所述第一隔热层与第二隔热层的厚度小于对应硅胶框的厚度,第一隔热层与第二隔热层的长宽尺寸小于对应硅胶框的长宽尺寸,且硅胶框的长宽尺寸与反射层、第一封装膜层、第二封装膜层的长宽尺寸一致;第一隔热层与第二隔热层的尺寸(厚度、长宽尺寸)一致,第一封装膜层与第二封装膜层的厚度一致。

6、作为本申请的优选方案,所述第一隔热层与第二隔热层的厚度为0.5~5mm,反射层的厚度为0.005~0.15mm。

7、作为本申请的优选方案,所述第一封装膜层与第二封装膜层的厚度为0.01~0.1mm。

8、作为本申请的优选方案,所述第一隔热层与第二隔热层采用玄武岩纤维增强气凝胶、玻璃纤维增强气凝胶、陶瓷纤维增强气凝胶、预氧丝纤维增强气凝胶等的纤维增强气凝胶材料中的任一种。第一隔热层与第二隔热层的隔热材料具备低的导热系数、高的使用温度,用于抑制固体传热。

9、作为本申请的优选方案,所述反射层采用铝箔、不锈钢箔等金属箔,或聚酰亚胺薄膜、镀铝聚酰亚胺薄膜、镀铝pet薄膜等高分子镀铝/含铝薄膜中的任一种。反射层的材料具备高红外辐射发射率,对热辐射射线具有较高的反射作用。

10、作为本申请的优选方案,所述第一封装膜层与第二封装膜层采用pc膜、pet膜、pi膜、pmma膜、ps膜中的任一种;封装膜层材料能够起到防潮、绝缘等保护作用,具备耐高温、耐高压击穿、耐穿刺、抗拉强度高、柔韧性好等特点。

11、本实用新型具有如下技术效果:

12、本申请通过第一隔热层、反射层与第二隔热层的组合,利用隔热层对传入的热辐射进行抑制、利用反射层对热辐射进行反射从而隔热热量、再利用隔热层对热辐射进行抑制,进而有效降低对流传热,实现隔热、绝热;同时,本申请通过硅胶框的设置、配合反射层的设置,实现对第一隔热层与第二隔热层中的隔热材料进行有效支撑与固定,防止隔热层(即第一隔热层、第二隔热层)掉粉,满足装配需求、保证隔热性的均匀性。此外,利用反射层、硅胶层与隔热层(即第一隔热层、第二隔热层)的厚度、长宽尺寸的设置,一是完成隔热材料的固定、支撑,二是对隔热层(即第一隔热层、第二隔热层)死角(即硅胶框框架部分)进行反射、隔热,避免出现隔热死角以及温度汇集点,从而满足电池包热失控的隔热需求,保证隔热垫的缓冲性能。

技术特征:

1.一种动力电池模组隔热垫,其特征在于:由上至下依次包括第一封装膜层(10)、第一隔热层(20)、反射层(30)、第二隔热层(40)与第二封装膜层(50);

2.根据权利要求1所述的一种动力电池模组隔热垫,其特征在于:所述第一隔热层(20)与第二隔热层(40)的厚度小于对应硅胶框(60)的厚度,第一隔热层(20)与第二隔热层(40)的长宽尺寸小于对应硅胶框(60)的长宽尺寸,且硅胶框(60)的长宽尺寸与反射层(30)、第一封装膜层(10)、第二封装膜层(50)的长宽尺寸一致;第一隔热层(20)与第二隔热层(40)的尺寸一致,第一封装膜层(10)与第二封装膜层(50)的厚度一致。

3.根据权利要求1或2所述的一种动力电池模组隔热垫,其特征在于:所述第一隔热层(20)与第二隔热层(40)采用玄武岩纤维增强气凝胶、玻璃纤维增强气凝胶、陶瓷纤维增强气凝胶、预氧丝纤维增强气凝胶中的任一种。

4.根据权利要求1或2所述的一种动力电池模组隔热垫,其特征在于:所述反射层(30)采用铝箔、不锈钢箔,或聚酰亚胺薄膜、镀铝聚酰亚胺薄膜、镀铝pet薄膜中的任一种。

5.根据权利要求1或2所述的一种动力电池模组隔热垫,其特征在于:所述第一封装膜层(10)与第二封装膜层(50)采用pc膜、pet膜、pi膜、pmma膜、ps膜中的任一种。

技术总结

本技术提供一种动力电池模组隔热垫,由上至下依次包括第一封装膜层(10)、第一隔热层(20)、反射层(30)、第二隔热层(40)与第二封装膜层(50);通过第一隔热层(20)、反射层(30)、第二隔热层(40)的层叠设置,实现热辐射的衰减、降低对流传热,从而提升隔热垫整体的隔热效果与热冲击防护能力。本申请适用于新能源汽车等的各类动力电池热防护领域,适用范围广、实用性强。

技术研发人员:李忠盛,吴永鹏,黄安畏,丛大龙,孙彩云,李晓辉,贺斌,彭星,林禹,黄俊,易同斌

受保护的技术使用者:中国兵器装备集团西南技术工程研究所

技术研发日:20230626

技术公布日:2024/1/22

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!