一种极片和电池的制作方法

本技术涉及电池,具体而言,涉及一种极片和电池。

背景技术:

1、锂离子电池具有高能量密度、高循环性能、高电压、低自放电和重量轻等优点,不仅在便携式电子设备(如手机、数码相机和笔记本电脑等)上得到广泛应用,而且也广泛应用于电动汽车、电动自行车以及电动工具等大中型电动设备方面。随着对电子产品和新能源汽车的要求越来越高,对锂离子电池的能量密度的要求也越来越高。

2、为了追求高能量密度,降低非活性材料在电芯中的占比,主要通过增加极片涂层的厚度,以减少集流体和隔膜的层数,达到提升能量密度的作用。但是涂层厚度增加,会增加锂离子在涂层中的迁移阻力和电解液的浸润效率,导致锂离子迁移速率低,电池的输出功率低和活性材料利用率低的问题,并且在电池高倍率充电过程中也容易引起析锂和容量衰减等问题。因此,在设计高功率密度和能量密度的锂离子电池,减少电池中非活性材料的占比,采用较厚电极时,有必要解决电解液传输、离子传导受限以及活性材料利用率低的问题。

技术实现思路

1、本实用新型旨在解决现有的极片电解液传输和锂离子传输速率较低的问题。

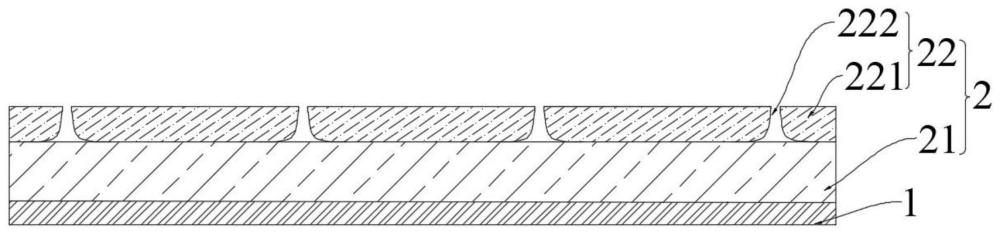

2、为解决上述问题,本实用新型第一方面提供一种极片,包括集流体与设置在所述集流体上的活性物质涂层;

3、所述活性物质涂层背离所述集流体的一侧设置有至少两个凹陷部,任意相邻的两个所述凹陷部之间设置有孔道,各个所述孔道相互连通。

4、进一步地,所述凹陷部的深度为所述活性物质涂层的厚度的10%至60%,和/或,所述孔道的深度为所述活性物质涂层的厚度的10%至60%。

5、进一步地,所述活性物质涂层包括沿所述极片的厚度方向相对设置的第一表面和第二表面,所述第一表面与所述集流体连接,所述凹陷部和所述孔道设置在所述第二表面;

6、所述凹陷部背离所述第二表面一侧的直径大于所述凹陷部靠近所述第二表面一侧的直径;

7、和/或,所述孔道背离所述第二表面一侧的直径大于所述孔道靠近所述第二表面一侧的直径。

8、进一步地,所述凹陷部的直径从靠近所述第一表面的一侧至所述第二表面逐渐缩小,和/或,所述孔道的直径从靠近所述第一表面的一侧至所述第二表面逐渐缩小。

9、进一步地,背离所述第二表面的所述凹陷部在所述集流体上的投影面积为s1,位于所述第二表面的所述凹陷部在所述集流体上的投影面积为s2,s1与s2的比值大于1,且小于或者等于4。

10、进一步地,所述凹陷部在所述集流体上的投影面积大于所述孔道在所述集流体上的投影面积。

11、进一步地,所述凹陷部的尺寸范围为0.5μm至500μm,和/或,所述孔道的尺寸范围为0.5μm至500μm。

12、进一步地,背离所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率大于靠近所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率。

13、进一步地,靠近所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率范围为10%至35%,和/或,背离所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率范围为20%至60%。

14、本实用新型第二方面提供一种电池,包括第一极片、第二极片和设置在所述第一极片和所述第二极片之间的隔膜,所述第一极片和所述第二极片的极性相反,所述第一极片和所述第二极片中的至少一个为第一方面任一项所述的极片。

15、进一步地,所述电解液浸润于所述极片的凹陷部和所述孔道内。

16、本实用新型所述的极片和电池,通过对极片的结构进行设计,在活性物质涂层背离集流体的一侧设置有相互连通的凹陷部和孔道,各个孔道相互连通,使极片的整个表面均匀分布有凹陷部和孔道,凹陷部和孔道能够为电解液提供传输路径,提高电解液浸润的效率,保证电解液快速渗透整个极片,并且孔道和凹陷部还能够缩短锂离子的传输路径,加快锂离子在极片中的传输速率,提高电池的倍率性能,避免在快充条件下负极析锂的问题。

技术特征:

1.一种极片,其特征在于,包括集流体与设置在所述集流体上的活性物质涂层;

2.根据权利要求1所述的极片,其特征在于,所述凹陷部的深度为所述活性物质涂层的厚度的10%至60%,和/或,所述孔道的深度为所述活性物质涂层的厚度的10%至60%。

3.根据权利要求1所述的极片,其特征在于,所述活性物质涂层包括沿所述极片的厚度方向相对设置的第一表面和第二表面,所述第一表面与所述集流体连接,所述凹陷部和所述孔道设置在所述第二表面;

4.根据权利要求3所述的极片,其特征在于,所述凹陷部的直径从靠近所述第一表面的一侧至所述第二表面逐渐缩小,和/或,所述孔道的直径从靠近所述第一表面的一侧至所述第二表面逐渐缩小。

5.根据权利要求4所述的极片,其特征在于,背离所述第二表面的所述凹陷部在所述集流体上的投影面积为s1,位于所述第二表面的所述凹陷部在所述集流体上的投影面积为s2,s1与s2的比值大于1,且小于或者等于4。

6.根据权利要求3所述的极片,其特征在于,所述凹陷部在所述集流体上的投影面积大于所述孔道在所述集流体上的投影面积。

7.根据权利要求6所述的极片,其特征在于,所述凹陷部的尺寸范围为0.5μm至500μm,和/或,所述孔道的尺寸范围为0.5μm至500μm。

8.根据权利要求1所述的极片,其特征在于,背离所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率大于靠近所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率。

9.根据权利要求8所述的极片,其特征在于,靠近所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率范围为10%至35%,和/或,背离所述集流体一侧的所述活性物质涂层的孔隙率范围为20%至60%。

10.一种电池,其特征在于,包括电芯、壳体和电解液,所述电芯位于所述壳体内,所述电解液注入在安装有所述电芯的所述壳体内;所述电芯包括第一极片、第二极片和设置在所述第一极片和所述第二极片之间的隔膜,所述第一极片和所述第二极片的极性相反,所述第一极片和所述第二极片中的至少一个为权利要求1至9任一项所述的极片。

11.根据权利要求10所述的电池,其特征在于,所述电解液浸润于所述极片的凹陷部和所述孔道内。

技术总结

本技术提供了一种极片和电池,极片包括集流体与设置在集流体上的活性物质涂层;活性物质涂层背离集流体的一侧设置有至少两个凹陷部,任意相邻的两个凹陷部之间设置有孔道,各个孔道相互连通。本技术使极片的整个表面均匀分布有孔道和凹陷部,孔道能够为电解液提供传输路径,提高电解液浸润的效率,保证电解液快速渗透整个极片,并且孔道还能够缩短锂离子的传输路径,加快锂离子在极片中的传输速率,提高电池的倍率性能,避免在快充条件下负极析锂的问题。

技术研发人员:张双虎,谢继春

受保护的技术使用者:珠海冠宇电池股份有限公司

技术研发日:20230720

技术公布日:2024/2/29

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!